Portrait – Alain Delon, du ciné Catinat à notre histoire

Quand on est intelligent, il faut savoir se le faire pardonner

Saint Simon

Beau, doué, autoritaire, sensible, impérial, secret, blessé, attendrissant, doté d’une clairvoyance qui n’est pas que cinématographique, en soixante-quatre ans de carrière, Le grand acteur du cinéma français n’a pas hésité à contourner les lois du métier et ne s’est jamais trompé dans ses choix. Les films qui n’ont pas attiré les foules à la sortie, Le Samourai, M.Klein, Notre histoire sont, comme on le sait aujourd’hui, des chefs d’œuvre.

On connaît la profondeur de son jeu, l’étendue de son registre, ses succès, les lauriers, les hommages, la légende. Que sait-on de l’homme, finalement ?

Rebelle ? Pas qu’un peu. Fidèle ? Totalement. Pour le moins aux amis, aux actrices, aux comédiens qui l’ont accompagné, qu’il a choisis souvent, engagés parfois, fidèle aux réalisateurs qui « lui ont fait l’honneur de le diriger », José Giovanni, Pierre Granier-Deferre, Bertrand Blier, Henri Verneuil… Fidèle par-delà la mort aux très grands : Luchino Visconti, René Clément, Joseph Losey, Jacques Deray, Jean-Luc Godard…

Alain Delon la paie cher, sa liberté. Provocant, pour mieux affirmer ses choix artistiques, politiques, ou pour mieux séduire ? Il prend sans sourciller le risque de déplaire.

Ciné Catinat

Rien ne le prédisposait pourtant à faire du cinéma, à dix-sept ans, il s’engage pour faire l’Indo. Fusilier marin. Après le cessez-le-feu et les accords de Genève ratifiant la fin de la guerre d’Indochine, signés fin juillet 1954, on le trouve à l’Arsenal de Saigon, en attente de la quille. À l’heure où les rues s’emplissent du parfum des Soup Pho, du Nuoc mam, de l’encens, et de tout un va et vient, cuisines ambulantes, marchandes de mangues, de coriandre, passants, militaires, « Européens » sur le départ, le ciel vire au noir.

Les sampans et les dernières jonques teintent la rivière Saigon de lueurs tremblantes, les bruits du petit monde de la nuit rythment l’effervescence de la ville qui s’éveille aux plaisirs.

Rue Catinat, les femmes en robe d’été ou longue tunique et pantalon de soie, rejoignent la terrasse du Continental.

Le jeune marin, cheveux noirs, yeux bleus et tenue de sortie blanche, ne s’attarde pas devant le point de ralliement des journalistes, officiers et sous off.

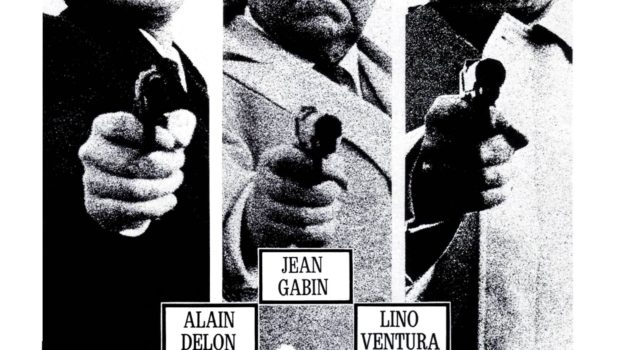

C’est l’affiche du Ciné Catinat qui le retient. Celle de Touchez pas au grisbi.

En gros plan, Jean Gabin toise une débutante (Jeanne Moreau) qui le fixe, en arrière-plan la silhouette inquiétante de Lino Ventura, et soudain le monde interlope de Saigon s’efface devant les enseignes lumineuses de Pigalle, reflétées dans les yeux de Gabin.

« Je n’avais pas la moindre idée de ce qu’était l’univers du cinéma, confesse Alain Delon, je savais seulement que je ne rempilerai pas. J’allais jeter l’ancre à Paris, précisément dans ce quartier de Pigalle, montré dans le film. »

Tout dans le regard

Le jeune Delon ignorait qu’il allait rencontrer celle qui le fera accéder au milieu très privé du 7è Art, Brigitte Auber. Un peu par hasard, il tourne un film -avec Yves Allégret- puis quatre longs métrages dans la foulée. Son physique, l’expressivité de ses traits, son regard, accrochent les réalisateurs, sa spontanéité passe bien à l’image. On le recherche.

En 1960, il va tourner deux films majeurs, il a vingt-cinq ans.

René Clément le convoque pour le rôle du fils disparu dans le scénario de Plein Soleil, d’après le roman de Patricia Highsmith, M. Ripley. Un fils à papa ? Très peu pour lui. C’est l’assassin qui l’intéresse. « C’est Ripley que je veux jouer », déclare-t-il. Du fond du studio, Madame Clément s’écrie: « René chéri, le petit a raison ! » Le voilà nanti du rôle-titre.

René Clément le convoque pour le rôle du fils disparu dans le scénario de Plein Soleil, d’après le roman de Patricia Highsmith, M. Ripley. Un fils à papa ? Très peu pour lui. C’est l’assassin qui l’intéresse. « C’est Ripley que je veux jouer », déclare-t-il. Du fond du studio, Madame Clément s’écrie: « René chéri, le petit a raison ! » Le voilà nanti du rôle-titre.

Il est un acteur, sans aucun doute. « Cette enfance éclatée, et solitaire, qui fut la mienne, m’a donné la volonté de devenir le meilleur dans ce que j’entreprendrai. Cireur de souliers, ou que sais-je, je serai le meilleur. J’ai eu la chance de rencontrer René Clément qui m’a tout appris. Le regard, surtout. Tout est dans le regard. Il me demandait d’exprimer vingt sentiments en même temps, j’arrivais à en ressentir quatre ou cinq. Il est l’un des plus grands réalisateurs français. »

Repéré par Luchino Visconti, pour incarner Rocco dans Rocco et ses frères, le jeune Delon s’efforce de devenir aussi un boxeur professionnel. Intense, boule versant d’innocence, il porte sur ses épaules le futur grand classique, immortel fleuron du cinéma italien, voire mondial. Deux ans plus tard, L’Éclipse de Michelangelo Antonioni, avec Monica Vitti, puis Le Guépard de Luchino Visconti, en 1963, attirent les lumières sur son jeu et sa personnalité. « Je n’ai fait aucune école autre que l’école de la rue. Je ne suis pas un comédien, comme Jean-Paul, je suis à chaque fois mon personnage. »

La même année, il fait deux rencontres essentielles : Jean Gabin, à qui il voue une grande admiration, et Henri Verneuil, dont on oublie qu’il est arménien, tant il incarne le cinéma parisien, poétique et policier. Raconteur d’histoires, maître du cinéma populaire, la suite on la connaît, il l’engage dans Mélodie en sous-sol : « Il fallait un garçon ayant du charme, pouvant être voyou et violent. »

Alain se rappelle le conseil de Jean Servais à ses débuts : « Sois toi-même, vis » : il se laisse aller, suivant les indications mezzo voce de Verneuil, et Jean Gabin l’adoube.

« M. Gabin m’a dit : « Bonjour Monsieur », et m’a appris à travailler. Jamais n’arriver en retard, jamais partir avant les autres. Avec un tel acteur on est obligé d’être là ! Et quel que soit le rôle qu’on ait, on donne toujours la réplique à Gabin. Il m’a tout appris ». Quant à l’alliance avec le réalisateur, elle est « primordiale. » Mélodie en sous-sol est une communion : Verneuil, Gabin, Alain Delon.

Le film bat des records de fréquentation. Aux États-Unis, il ouvre les portes d’Hollywood à Henri Verneuil : « Je suis un rouleau compresseur, je savais que les Américains m’appelleraient un jour, il ne faut rien proposer quand on vous dédaigne. » Au Japon depuis, Alain Delon marche en tête d’un défilé de fans.

Respect pour les grands professionnels

« Avec René Clément, pendant quatre films, ça a marché au doigt et l’œil. Nous n’avions qu’à nous regarder. Dans La Piscine de Jacques Deray, en 68, même complicité. Ce film, je l’ai tellement aimé, il correspond à nos retrouvailles avec Romy, sept ans après notre dernier film. Je suis allé la chercher à l’aéroport. Elle venait d’Allemagne, elle avait une petite fille, elle n’était plus Sissi mais une femme. Nous étions très émus. On a tourné à Saint- Tropez. Je ne peux plus regarder ce film, vous savez.»

Avec Jean Pierre Melville dans Le Samouraï, nouveau compagnonnage. « Il ne m’a pratiquement jamais rien dit, mais je savais ce qu’il voulait et je lui donnais ce qu’il attendait de moi. »

Avec Jean Pierre Melville dans Le Samouraï, nouveau compagnonnage. « Il ne m’a pratiquement jamais rien dit, mais je savais ce qu’il voulait et je lui donnais ce qu’il attendait de moi. »

Les metteurs en scène qui ne sont pas des grands, il les évite, tant que faire se peut.

Aimé du public, Henri Verneuil, se sent oublié par l’intelligentsia de l’entre-soi et revendique son engagement populaire et commercial avec Le Clan des Siciliens et le trio de choc Gabin, Ventura, Delon. « C’est une grâce de cristalliser une bonne histoire e ces trois grands acteurs ».

Ils travaillent en confiance, et Gabin apprécie ses partenaires : « Leur présence à l’écran est un cadeau des dieux, on l’a on ne l’a pas, la présence. C’est un mystère ». On peut en dire autant de la musique d’Ennio Morricone.

Le rôle d’Alain Delon s’étoffe d’une intrigue avec la belle-fille française des Malanese, Jeanne, la femme d’Aldo. Elle apporte des provisions à Sartet dans sa planque, celui-ci d’ironiser, mais elle veut savoir ce que ça lui fait de tuer un homme. « Boum dans les oreilles. Et rien, tout va si vite… Maintenant partez parce que ça fait deux ans que je n’ai pas touché une fille. »

Le cycle Delon, aller et retour

Cette année 1969 est particulièrement chargée à tout point de vue. Visconti a le projet de tourner À la recherche du temps perdu de Marcel Proust d’après la proposition de Nicole Stéphane, et de confier à Alain qui vit « ses rôles à en crever » », le personnage du narrateur, sûr qu’il saisira la personnalité multiple et l’humour de Proust et de son personnage de fiction. (Humour qu’on a jamais laissé exprimer par l’acteur, souvent drôle sous son air imperturbable.). Le projet est abandonné. Scénario trop long, budget trop lourd. Toujours l’histoire dramatique de l’art et la culture.

Celui de Losey itou. « Faute de financement, souligne Delon. Giscard d’Estaing, n’a montré aucun intérêt pour le chef d’œuvre de la littérature française. »

Plus douloureux encore pour le gaulliste Alain, le Général renonce à ses fonctions de président de la République, il lui écrit une lettre inoubliable l’assurant de sa fidélité.1

Quinze ans plus tard, Volker Schlöndorff, très, très loin de Proust, réalise Un amour de Swann (1984), « Une sorte de shaker regrettable » déplore Delon, Proustien considérable, qui sauve néanmoins le film en composant un baron de Charlus, inédit et bouleversant.

Quinze ans plus tard, Volker Schlöndorff, très, très loin de Proust, réalise Un amour de Swann (1984), « Une sorte de shaker regrettable » déplore Delon, Proustien considérable, qui sauve néanmoins le film en composant un baron de Charlus, inédit et bouleversant.

Le coté commercial ne l’intéressant plus, Alain rencontre « des gens fascinants », Godard entre autres : « C’est un auteur avant d’être un cinéaste. Je n’ai pas vu les rushes de Nouvelle Vague (1989) mais je savais qu’il avait fait du Godard incontestable !

Je le soupçonne de faire son film au montage, comme Clément. Avant, il garde tout en lui, parce ce qu’il rature son brouillon intérieur. Jusqu‘au moment où la caméra filme.

Delon est le seul à éclairer ce qui se passe dans la tête d’un créateur au lieu de bouder les dialogues griffonnés sur le plateau, n’en est-il pas un lui-même ?

Les critiques pleuvent une fois de plus. Delon ? « Un prétentieux narcissique, un je sais tout parlant de soi à la troisième personne ». Il a eu beau expliquer que dire Delon évite de répéter je, je, je quand il passe de l’acteur au producteur, de plus, la notoriété oblige à porter masques et carapaces pour protéger la vie privée ou ce qu’il en reste. La pudeur et la timidité, qu’il tait.

Pour en revenir au Clan des Siciliens

Manalese-Gabin et Sartet-Delon se frottent, se confrontent en traçant des plans sur le partage du butin. Mais les problèmes surgissent quand Jeanne-Irena s’éprend de Sartet. Au grand dam d’ Henri Verneuil une scène érotique s’impose : « Parlez-moi d’amour, mais l’érotisme, comme le montre si bien Vadim, je ne saurai pas faire. »

Le magnétisme d’Alain, le sex-appeal d’Irena, la musique de Morricone métamorphosent l’atmosphère de cette histoire d’hommes et de violence, dans laquelle les femmes n’existent pas.

Irena prend le soleil, nue, sur la plage où pêche Delon. Il l’évite, elle l’interpelle. Solitude, liberté, désir, sur la l’imparable musique de Morricone, tatatata tatatata tatatata… Il lui donne un vrai baiser à la française, sans lésiner le moins du monde sur la durée, la douceur, la caresse, le nombre de papilles enfiévrées, elle l’accueille, à la française. Avec grâce, générosité et répondant. French kiss, latin lovers et saveurs n’ont que faire des restrictions d’une Madame Bombardier, déjà active, ni des amendements d’un code pénal, calqué sur celui des puritains du XIXè siècle, revisité au XXIè.

Le politiquement correct ? Nul et non avenu à l’aube des années 70. Le Mâle blanc de 35, 50 ans voire 60 et plus ? Inconnu.

Mais, c’est compter sans l’irruption du petit-fils du vieux Manalese, qui lui rapporte l’affaire, signant ainsi -en toute innocence et plaisir de punir comme les grands- l’arrêt de mort des amants. Et l’avènement de la barbarie d’une société obscurantiste, s’acharnant à détruire les femmes et l’amour. Laquelle barbarie connaît son apogée au siècle qui devait être spirituel, le XXIè. Du jamais vu.

Chaque jour s’allonge sur les murs dévastés de Paris, la liste des victimes de violences conjugo-familiales qui entraînent la mort des femmes. 146 chaque année.

C’est ce film d’hommes, dit « commercial et populaire » qui le dénonce, en 1969.

Si l’ouverture des cinémas, repoussée de mois en années, se fait à l’été 2021, on pourra voir sur grand écran les amants, tués de deux balles dans le dos, selon l’usage actuel chez nombre de tueurs, s’effondrer dans le terrain vague, au sol défoncé couvert de déchets, évoquant à s’y méprendre le chantier qu’est devenu Paris.

À défaut de salles obscures, on le regardera en replay sur nos ordinateurs, smartphones et autres tablettes, en se disant que les films ne vieillissent jamais.

Et qu’Alain Delon appartient décidément à notre Histoire.

Jocelyne Sauvard

1 A la commémoration du cinquantenaire de la mort du Général, Alain Delon la lira de cette belle voix de poète qui est sienne dans la splendeur de l’âge.