Inédit – Paul Verhoeven : F/auteur global ?

A l’heure de son très médiatisé retour à l’avant-plan, et de son adoubement par une critique internationale jadis rétive pourtant à chanter ses louanges, il n’est pas inutile de s’interroger sur–et de quelque peu recadrer–le statut de Paul Verhoeven au sein du paysage cinématographique mondial.

Suite au succès du film Elle (2016), Verhoeven, jadis considéré comme un talentueux faiseur adepte de sujets racoleurs, a été élevé, en quelques mois, au rang d’auteur global respectable et de premier ordre. Ces termes posent question, ensemble et pris séparément. Faisons en le rapide détail.

Auteur ou fauteur ?

D’un point de vue théorique ou artistique, l’attribution à Verhoeven du statut d’auteur (quand bien même serait-ce dans le domaine du cinéma de genre) semble incorrect, même dans l’acception large du terme, mêlant les critères que lui apposèrent François Truffaut en France, et Andrew Sarris aux Etats-Unis. C’est-à-dire l’auteur en tant que cinéaste impartissant sa griffe et ses obsessions, formelles et thématiques, sur l’ensemble d’un film, et d’une œuvre.

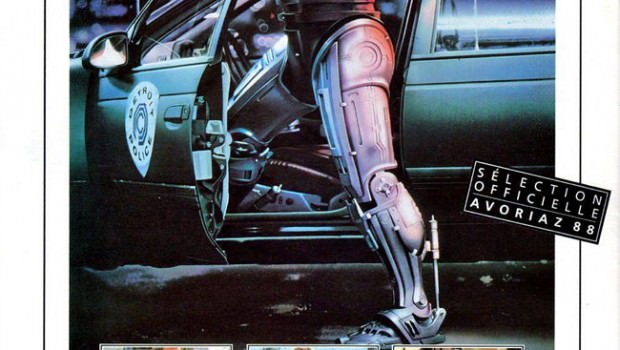

Certes, d’un point de vue thématique, l’œuvre de Verhoeven est presque automatiquement associée aux notions de subversion, d’irrévérence et de violence. C’est au travers de cette cohérence thématique et tonale qu’on pourrait voir en lui l’auteur. D’autant plus que Verhoeven a toujours mêlé à ces aspects la dimension de satire sociale, et ce tout en créant un cinéma de divertissement. Ainsi, Robocop devenait une espèce de remake de Metropolis et Frankenstein mâtiné d’allégorie christologique, tout en proposant une réflexion clairvoyante sur le néolibéralisme et le transhumanisme. Le film posait, enfin, une question philosophique sur le libre arbitre confinant au métaphysique.

Le corpus verhoevenien devrait nous intéresser encore autant pour pour son interrogation du poids du péché et de la tentation que de la profondeur que des scènes tragiques touchant à la condition humaine auront chez lui insufflé à des scènes d’action bien huilées. Pensons par exemple à l’image la plus douloureuse et marquante de Spetters : celle du protagoniste, ancien motard devenu paraplégique suite à un accident, allant dans la nuit, pathétique sur sa chaise roulante, pour se faire écraser sur l’autoroute. Pensons ensuite au plan, à la fin de Flesh + Blood, vu par les yeux de l’héroïne ambiguë incarnée par Jennifer Jason Leigh, de Rutger Hauer, héros ambigu laissé pour mort, s’échappant comme un rat le long des remparts d’un château. Enfin, pensons à la scène maîtresse de tout le corpus Verhoevenien peut-être: le moment où Murphy, devenu cyborg mais ayant recouvré une partie de son humanité dans Robocop, retire son casque et se voit reflété dans un morceau de tôle tordu que lui tend sa partenaire, contemplant ce qui lui reste d’humanité. A considérer ces moments presque évanescents qui ont trait à la résilience humaine face à la mort, au handicap, et aux données transhumaines, on conclura que Verhoeven est un auteur existentialiste, rationaliste bien que mâtiné de pensée chrétienne protestante—la vie du Christ homme-activiste radical plutôt que thaumaturge-aura d’ailleurs exercé sur le cinéaste une grande fascination, au point que, à défaut d’en tirer un film longtemps annoncé, il a publié un livre sur le sujet.

Il y aurait donc manifestement une cohérence thématique chez Verhoeven, et, en termes formels, une patte de metteur en scène, qui se traduirait par un grand dynamisme mêlé à une distance ironique indéniable (dans les sujets et dans la forme, traduite dans certains cadrages et par le montage). Le génie des deux chefs d’œuvre de Verhoeven—Robocop et Starship Troopers—passe d’ailleurs par des scènes d’action époustouflantes de virtuosité et de découpage, les élevant au dessus du simple cinéma de genre. Mais ce talent s’avéra être aussi ce qui aura empêché Verhoeven d’atteindre au statut d’auteur au sens plein par ailleurs. Admirateur d’Hitchcock, il le pasticha souvent, surtout avec The Fourth Man et bien entendu Basic Instinct, mais l’on peut dire que ces films, s’ils sont réussis en tant que pastiches, ne parviennent pas à transcender leur matériau de série B précisément par un attachement trop grand aux règles du suspense où le regard virtuose de la caméra de Verhoeven finit par contraindre par trop celui du spectateur, contredisant ses tentatives—davantage fassbinderienne celles-là—de séduire et troubler par des personnages et des situations vénéneuses.

De plus, force est de reconnaître que le cinéma de Verhoeven dépend nettement du talent de ses collaborateurs, et que si le goût pour les contenus subversifs caractérise son œuvre, celle-ci ne présente pas de sujet récurrent à proprement parler. En soi, Verhoeven seul n’a jamais vraiment proposé de vision du monde ou de question philosophique cohérente—rien qu’un regard lucide et décalé sur l’existence, et un goût du spectacle, que le cinéaste souvent renvoya à son expérience, enfant, de la guerre.

Ce manque d’unité narrative et l’influence prépondérante des scénaristes apparaît clairement lorsqu’on compare sa collaboration avec Ed Neumeier (Robocop, (avec Michael Miner) et Starship Troopers), Joe Eszterhas (Basic Instinct et Showgirls), et Gerard Soeteman, scénariste de tous ses films néerlandais, mais aussi de Flesh+Blood et du prochain Blessed Virgin. Le constat de dépendance est encore plus douloureusement clair dans un film au scénario de série B et faiblard tel Hollow Man. Il en va de même pour les collaborations avec les compositeurs : Basil Poledouris a fait ressortir le pathos et la bravoure, allant à l’ironie (peut-être involontaire), dans Robocop et Starship Troopers–correspondant parfaitement au ton caustique de Verhoeven et d’Ed Neumeier. Tandis que Jerry Goldsmith, en dépit de bandes originales splendides, aura davantage imprimé une marque de thriller et film d’action sérieux, in fine réductrice, aux grands moments de délire qui par ailleurs caractérisent les climax de Basic Instinct, Total Recall et Hollow Man.

Enfin, le ‘look’ des films de Verhoeven est à jamais associé au travail du chef opérateur Jost Vacano–l’un des seuls collaborateurs de Verhoeven des périodes néerlandaises et hollywoodiennes–dont le talent très particulier pour un cadrage légèrement ‘par en dessous’ constitue sans doute la véritable griffe visuelle du cinéma de Verhoeven, immensément plus riche et intelligent que le travail de chef opérateurs pourtant renommés tels Jan de Bont, Karl Walter Lindenlaub, ou encore Stéphane Fontaine.

Sans être du tout un simple faiseur, Paul Verhoeven, grand catalyseur et exploitant de talents (lorsque ceux-ci sont disponibles), ne serait donc pas un auteur au sens plein du terme.

Global ou local ?

Qu’en est-il, ensuite, de la nature ‘globale’ de Verhoeven, cinéaste dont certains films ont constitué des hits mondiaux, et dont la reconnaissance actuelle fait s’accorder les critiques de New York et de Paris ?

Qu’en est-il, ensuite, de la nature ‘globale’ de Verhoeven, cinéaste dont certains films ont constitué des hits mondiaux, et dont la reconnaissance actuelle fait s’accorder les critiques de New York et de Paris ?

Le qualificatif ‘global’ est devenu presque un mot creux à l’heure de la mondialisation, il faut donc en proposer une définition. De nos jours, le terme s’applique tout autant aux méga productions hollywoodiennes visant le marché européen, du proche Orient, ou chinois, qu’une certaine catégorie du cinéma indépendant et transnational. L’auteurisme global dériverait donc de la conséquence inévitable d’un cinéma d’art et d’essai faisant partie de l’économie de marché, impliquant presque inévitablement une série de compromis esthétiques et narratifs pour se voir distribué dans un vaste nombre de marchés locaux (voir Thomas Elsaesser, dans The Global Auteur, Szaniawski et Jeong, eds.). La force de Verhoeven—et son succès international—a davantage trait à une hybridation du global (dans lequel il est un précurseur) et du local. Verhoeven a mêlé au pragmatisme et au franc parler néerlandais, le pragmatisme et le savoir-faire de l’industrie américaine. Plus tard, lorsqu’il dut composer avec les impératifs des studios (sur Hollow Man) ou collaborer avec des techniciens français (sur Elle) pour livrer des œuvres à ambition proprement ‘globales’, chacune à son échelle, et donc diluées, le résultat fut moins heureux. Preuve s’il en est de la limite de Verhoeven à sacrifier entièrement son caractère et tempérament national/local.

C’est un fait – peu de cinéastes ont connu une trajectoire et un succès mondial comparables à ceux de Paul Verhoeven. Que celui-ci soit parvenu si longtemps à ne pas voir dilués son esprit et ses partis-pris en est encore plus remarquable. Dans ce cas, il est indéniable que Verhoeven demeure néerlandais, dont le pragmatisme protestant se combine bien avec sa variante américaine, et dont le franc-parler (qui n’est pas à confondre avec une forme de sincérité) devint, un temps, une plus-value, avant de déranger et de mener, une fois le succès commercial tari, au dialogue de sourd.

Soldier of Orange et The Fourth Man ont une dette considérable envers Hollywood, de même que les films hollywoodiens de Verhoeven ont bénéficié de son côté direct—ce mélange très spécifique d’ironie et de discours sans ambages dont se targuent, du reste, les néerlandais. La scène, souvent commentée, dans laquelle Carice Van Houten demande, dans Black Book (la tentative de film à la fois néerlandais/local et ‘global’ de Verhoeven) si ses « seins sont juifs », montre bien d’une part une difficulté d’articuler une pensée universelle par le discours pour Verhoeven et Soeteman, de par une trop grande littéralité et un caractère terre-à-terre voulant aller à l’encontre de la dilution et du compromis idéologique du blockbuster, tout en impartissant au film la forme d’un cinéma d’ambition commerciale internationale. Ce court-circuit se reproduira dans Elle. Le propos y est devenu incohérent, du fait sans doute des tensions entre les éléments du roman français de Philippe Dijan et de son adaptateur anglo-saxon (le modeste David Birke). Quant à la forme de Elle, si elle est en effet globale (et raison pour laquelle le film a séduit dans tant d’endroits), c’est par son format télévisé dont la mise-en-scène aura été retirée au profit justement de la narration et du dialogue, souvent maladroits et faiblement exploités au demeurant.

Cet aspect est lié à la nuance à apporter au statut de Verhoeven en tant qu’auteur : tributaire de ses collaborateurs, il doit demeurer tributaire de sa localité, quand bien même ses aspirations seraient-elles globales, car c’est bien de son substrat national et local qu’il a tiré sa force et son énergie vitale en tant que cinéaste.

Dans le meilleur des cas, Verhoeven aura tiré, tel Murphy/Robocop, toute sa force de ce caractère hybride, auteur incomplet transcendant son statut de faiseur et la mécanique du système. Cette image capture toutefois un malaise, une compréhension de la condition d’un cinéma toujours incomplet. Incomplétude compensée, parfois à l’excès, par des grands morceaux de bravoure, et beaucoup de bravade allant à l’encontre du bon goût, et faisant longtemps la critique sérieuse se pincer le nez devant un cinéma qui avait pourtant beaucoup à leur dire.

Fortunes de l’entrepreneur

Longtemps le mauvais objet des critiques ‘sérieux’ (pensons à la réception myope, par les Cahiers du Cinéma, de Starship Troopers), Verhoeven est devenu d’un seul coup un cinéaste non-seulement respecté, mais respectable. Cet adoubement actuel lui venant d’ailleurs non pas tant pour ses grands films que pour son investissement dans le show télévisé au concept participatif et écrit en collaboration avec les spectateurs (Tricked), et Elle, donc, très télévisuel dans son esthétique et sa narration. Ce n’est pas Verhoeven l’auteur au sens du cinéma, mais au sens ‘nouveaux médias’ qui est salué indirectement (dans Elle l’éclectisme de goût indéniable de Verhoeven, notamment son intérêt pour les jeux vidéos et la réalité virtuelle, sont amplement—et très inutilement–mis en scène). Le Verhoeven que la presse qui jadis le vouait aux gémonies ou le méprisait salue serait avant tout un savant entrepreneur—ce nouveau héros de la culture néolibérale.

Longtemps le mauvais objet des critiques ‘sérieux’ (pensons à la réception myope, par les Cahiers du Cinéma, de Starship Troopers), Verhoeven est devenu d’un seul coup un cinéaste non-seulement respecté, mais respectable. Cet adoubement actuel lui venant d’ailleurs non pas tant pour ses grands films que pour son investissement dans le show télévisé au concept participatif et écrit en collaboration avec les spectateurs (Tricked), et Elle, donc, très télévisuel dans son esthétique et sa narration. Ce n’est pas Verhoeven l’auteur au sens du cinéma, mais au sens ‘nouveaux médias’ qui est salué indirectement (dans Elle l’éclectisme de goût indéniable de Verhoeven, notamment son intérêt pour les jeux vidéos et la réalité virtuelle, sont amplement—et très inutilement–mis en scène). Le Verhoeven que la presse qui jadis le vouait aux gémonies ou le méprisait salue serait avant tout un savant entrepreneur—ce nouveau héros de la culture néolibérale.

Il n’est pas étonnant que Verhoeven ait réalisé ses plus grands films sous Reagan, Bush sr. et Clinton—les débuts du néolibéralisme, où la dérégulation de l’économie permettait le surgissement de réflexes indépendants, même au sein des grands studios. Il n’est pas plus étonnant que le cinéaste soit applaudi aujourd’hui, quand bien même ce soit pour son plus mauvais film. Verhoeven a fait toute sa carrière d’une position à la fois privilégiée (faiseur trublion mais ‘money maker’) et marginalisée au sein du mainstream, fauteur de trouble et empêcheur de penser en rond autoproclamé, et reconnu et apprécié avant tout par la frange-au rang de cinéaste culte et politiquement incorrect. Le voilà rentré dans le rang, dans une culture se rapprochant de plus en plus du caniveau. Même si, bien entendu, et comme la très vaste majorité des participants de quelque industrie que ce soit (audiovisuelle ou autre), Verhoeven n’a jamais fait que de remplir un rôle, opérant de la niche la plus propice au développement de sa carrière. Talent qui lui est aujourd’hui reconnu, ne serait-ce que pour sa longévité et sa faculté à rebondir.

Verhoeven, savant faiseur local aux prurits auteuristes, naviguant un monde global, aura réalisé plusieurs œuvres cultes—c’est déjà immense, même si leur valeur fut toujours consubstantielle à la qualité de ses collaborateurs et à l’esprit du temps. Force est de reconnaître en effet que les grands artistes et auteurs du cinéma auront su, eux, non-seulement exploiter mais aussi transcender le zeitgeist et les impératifs et manquements techniques par la force de leur vision propre et unique, génies du système qui subvertirent réellement, eux, le génie du système. Verhoeven se sera contenté d’en jouer, avec cynisme et talent, paradoxe dédalien de celui qu’on a voulu voir si souvent comme une tête-brûlée, toutes voiles dehors au mépris des intempéries—le « hollandais volant ».

Jeremi Szaniawski