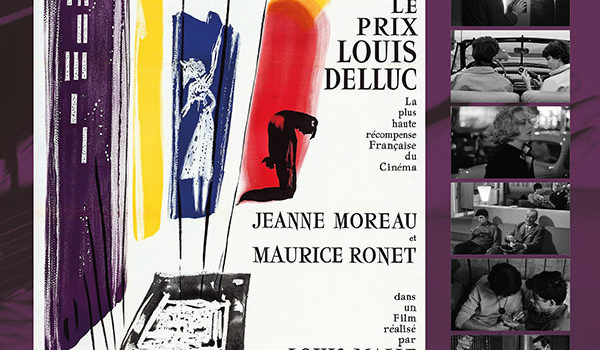

Numéro 696 – Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle

Dossier Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle

Entretien avec Volker Schlöndorff

Avant d’être lui-même un metteur en scène reconnu (il obtiendra même une Palme d’or à Cannes pour Le Tambour) et de faire partie (avec Wenders, Fassbinder et quelques autres) dans les années 1970 de la très fructueuse Nouvelle Vague du cinéma allemand, Volker Schlöndorff est longtemps resté l’assistant de Louis Malle. Comme un frère de cinéma, mais aussi un ami proche (et durable) pour le plus francophile (et francophone) des cinéastes d’Outre-Rhin. Nous avons eu la chance de le rencontrer pour recueillir quelques souvenirs…

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES ALION

Comment avez-vous rencontré Louis Malle ?

Volker Schlöndorff : Nous nous sommes rencontrés par l’entremise de Roger Nimier, qui avait écrit le scénario d’Ascenseur pour l’échafaud. Moi, je l’avais connu parce que nous avions l’un et l’autre, à une dizaine d’années d’intervalle, eu le prix du Concours général. Il m’a contacté parce qu’il s’intéressait beaucoup à l’Allemagne. Je suis allé le voir chez Gallimard, où il avait un bureau. Et j’ai profité de l’occasion, sachant que Louis Malle commençait à travailler sur Zazie dans le métro, pour lui demander s’il ne pourrait pas me recommander. Il a pris une carte de visite, griffonné quelques lignes au dos, il l’a glissée dans une enveloppe, qu’il a scellée, ce qui ne se fait pas quand on est poli, et il me l’a remise pour que je la remette à Louis Malle. Je me suis aussitôt rendu aux Studios parisiens, sur les Champs-Élysées, où Louis Malle était en préparation, je lui ai tendu l’enveloppe, qu’il a ouverte. Il a lu la carte et me l’a tendue. Nimier avait écrit : « Mon cher Louis, le contact avec un philosophe allemand ne pourra te faire que du bien ». Malle avait déjà deux assistants et plusieurs stagiaires, j’arrivais trop tard. Mais j’ai insisté, et Louis m’a autorisé à venir sur le plateau le premier jour du tournage. Mais plutôt qu’une journée unique, je suis resté sept semaines. Dès lors nous ne nous sommes plus quittés. J’ai été son assistant pour Vie privée, Le Feu follet et Viva Maria !.

Comment jugez-vous l’assistant que vous étiez à ses côtés ?

V. S. : J’étais extrêmement assidu. J’étais le premier sur le plateau le matin et le dernier le soir. Avec Louis, notre relation est devenue de plus en plus amicale. Je ne me mêlais pas de l’aspect artistique de ses films, j’étais l’organisateur des tournages, précisément ce que l’on attendait à ce moment-là d’un assistant. Mais je n’étais pas seul : Philippe Collin était également de la partie. Bien des années plus tard, alors que j’étais de retour en Allemagne, je suis devenu coproducteur de ses films, Le Souffle au cœur, Lacombe Lucien, Au revoir les enfants, etc.

Vos liens se sont donc établis pour longtemps…

V. S. : Du jour où nous nous sommes rencontrés, en avril 1960, jusqu’à sa mort, nous sommes restés extrêmement liés.

Aviez-vous le sentiment de partager les mêmes affinités, le même regard sur le monde ?

V. S. : Il était un modèle pour moi, tant pour ce qui est de la mise en scène que pour la vie en général. Même si je n’ai jamais eu l’impression que je pouvais avoir sa grâce. Pour ce qui est des films que nous avons faits, nous avons souvent travaillé avec les mêmes acteurs. Ou les mêmes scénaristes, comme Jean-Claude Carrière. Quand certains techniciens avec lesquels il avait travaillé se retrouvaient sur le plateau de mes films, ils me confiaient qu’ils ne voyaient pas de différence entre Louis et moi dans notre façon de travailler… Notamment en imaginant notre mise en scène en fonction de la caméra et non l’inverse. C’est-à-dire en installant la caméra dans le champ puis les acteurs en fonction de cette mise en place. Nous pensions l’un comme l’autre que le champ/contrechamp était périmé. Mais si nous nous retrouvions dans la façon de faire du cinéma, nos intérêts sont restés assez différents. Notre curiosité n’était pas la même dans le champ culturel. De fait, je ne pense pas qu’il m’ait beaucoup influencé dans le choix du sujet de mes films.

Il a néanmoins tourné aux États-Unis, et vous aussi…

V. S. : C’est vrai. Et nous habitions à quelques rues l’un de l’autre à New York. Nous nous sommes davantage vus aux États-Unis qu’en Europe !

Il a quand même été coproducteur de votre premier film, Les Désarrois de l’élève Törless…

V. S. : Il m’a beaucoup encouragé à me lancer dans l’aventure de ce premier film, en 1966. Parce qu’il avait lui-même été marqué par ses années dans un pensionnat. Il m’a beaucoup parlé de l’ambiance dans les dortoirs, le froid le matin. Sans pour autant me dire qu’il avait en tête depuis longtemps le sujet de ce qui deviendra Au revoir les enfants. Il ne le réalisera que vingt ans plus tard. Je me rends compte avec le recul que c’est sans doute son film dont je me sens le plus proche.

Ce qui n’était donc pas le cas de tous ses autres films…

V. S. : Nous avons eu un différend sur le tournage de Viva Maria !. Il m’a reproché d’être là non pas pour l’aider mais pour le juger. Il sentait que je n’étais pas d’accord avec lui. À vrai dire aujourd’hui je ne saurais pas être plus précis… Je me souviens que c’était très éprouvant. Mais à l’inverse, ce qui nous a rapprochés, c’est d’être très intéressés par le reportage. Je l’ai accompagné en Algérie pendant la guerre pour les repérages de La Grotte, qui ne s’est finalement jamais tourné. Nous avons passé plusieurs semaines avec les commandos de chasse dans les Aurès. Je tenais la seconde caméra… Ça rapproche ! Nous sommes également allés au Vietnam, en 1963, avant que la guerre n’éclate. Comme Louis en avait marre de voir tous les journalistes rappliquer suite à l’assassinat de Diem, il a proposé d’aller faire un tour en Thaïlande. C’est ainsi que nous avons fait Bons Baisers de Bangkok pour Cinq Colonnes à la une.

Les films de Louis Malle montrent parfois une certaine fascination pour les dandys désabusés, auxquels Maurice Ronet prête formidablement vie. Le cinéaste y mettait-il beaucoup de lui-même ?

V. S. : C’est vrai que Louis s’est toujours posé des questions existentielles. Nous étions un groupe d’amis, avec ses frères, Philippe Collin, Jean-Paul Rappeneau. Louis nous donnait toujours le sentiment d’être heureux de vivre. Quand il donnait un entretien, ce n’était plus du tout le même son de cloche. Nous étions sidérés en le lisant. Comme s’il attendait de rencontrer des journalistes pour se confesser, ce qu’il ne faisait jamais en notre compagnie. Il faut dire que le mot qui le caractérise le mieux est sans doute celui de pudeur. Ce qui n’est pas toujours un atout quand on est metteur en scène… Il vaut mieux quand on veut faire du cinéma être trop provocateur que replié sur ses sentiments. Je ne sais pas s’il était vraiment tourmenté, mais il avait de toute évidence des doutes au sujet de toute chose. Ce qui n’empêchait pas une curiosité insatiable. C’était un aventurier dans l’âme, il ne se lassait pas de voyager, et même d’explorer.

Une bonne façon de le caractériser…

V. S. : Et pourtant beaucoup de plaignaient de ne pas savoir où il se situait, de partir un peu dans tous les sens dans son parcours artistique. Dès qu’il avait fait ses preuves et rencontré le succès, il prenait aussitôt une autre direction.

C’est vrai que tout en se cantonnant à ses premiers films, on ne voit pas facilement le lien entre Ascenseur pour l’échafaud, Vie privée, Zazie dans le métro et Viva Maria !…

V. S. : Cet éclectisme a pu passer pour un manque de rigueur, il lui a beaucoup nui, y compris aux États-Unis, où il est passé des immigrés vietnamiens à Tchekhov en passant par le remake d’un film italien avec facilité. Son caractère touche-à-tout était le fruit de sa curiosité.

Sans doute. Mais entre Diplomatie, Ulzhan, L’Ogre, Le Tambour et Un amour de Swann, vous avez-vous-même pas mal bourlingué…

V. S. : Je vous l’accorde. Même si ma culture allemande, mon intérêt pour la politique et ma passion pour la littérature ont sans doute un peu unifié l’ensemble. Cela dit, je suis d’accord avec Louis pour dire que rien n’est pire que d’avoir une étiquette.

Quel que soit le genre de ses films, on a le sentiment qu’ils ne laissent pas beaucoup de place à l’improvisation…

V. S. : Effectivement, il préparait énormément ses films. Il avait des cahiers où il notait toutes les idées qui lui venaient, avant de faire le tri. Sur tous les aspects de la préparation du film, à commencer par l’écriture. Paradoxalement davantage d’ailleurs avec Modiano ou Nimier qu’avec Jean-Claude Carrière, qu’il considérait comme un compagnon de son artisanat cinématographique.

Tenait-il également à faire respecter tous ses choix de mise en scène, les accélérés de Zazie ou la chute de Bardot à la fin de Vie privée ?

V. S. : Vous tombez pile. Louis en avait un peu marre de Vie privée, et il m’a laissé mettre en scène cette fameuse chute à la fin du film, avec Bernard Evin, le chef décorateur. Comme il a dû me laisser la main une fois ou deux sur Viva Maria !, parce qu’il était souffrant à ce moment-là. Melville lui aussi m’a parfois fait confiance. Mais l’un et l’autre savaient que j’allais travailler exactement comme ils l’entendaient.

Comment se comportait-il avec les acteurs ?

V. S. : Il était charmant. Y compris avec Brigitte Bardot, qui ne prenait pas un plaisir intense à jouer, mais lui faisait totalement confiance. Le soi-disant conflit entre Jeanne Moreau et elle sur Viva Maria ! est une pure invention. Elles savaient qu’elles n’étaient pas dans le même registre, il n’y avait aucune compétition. Louis cherchait en permanence la complicité avec ses acteurs. Il ne les a jamais dirigés de façon dictatoriale. Il était avec les acteurs pendant que la caméra tournait, parfois très près physiquement.

Il faisait des répétitions ?

V. S. : Très peu, contrairement à Melville. Mais il le compensait parfois en faisant un grand nombre de prises jusqu’à ce qu’il obtienne exactement ce qu’il voulait.

Comme Bresson, qu’il admirait…

V. S. : Il a beaucoup observé Bresson. Mais la multiplication des prises n’avait pas le même objectif. Bresson cherchait à atteindre une sorte de stylisation alors que Louis voulait que ce soit la vie qui jaillisse à l’écran. Il aimait bien que le film ait un aspect presque documentaire sur les comédiens à l’image. C’est le cas de Jeanne Moreau dans ses errances nocturnes dans les rues de Paris pour Ascenseur pour l’échafaud. C’est vrai pour Pierre Blaise, qui a incarné le personnage central de Lacombe Lucien sans avoir jamais eu à faire avec le cinéma. Rien ne l’a jamais plus intéressé que de se servir du cinéma pour cerner au plus près un être humain, personnages et comédiens confondus. Son grand modèle, ce n’était pas Bresson, c’était Renoir. Il n’a pas dirigé Gaston Modot et Paulette Dubost par hasard, ils étaient tous deux dans La Règle du jeu.

Propos recueillis par Yves Alion