Numéro 684 – Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen

Pour commander, cliquez ici

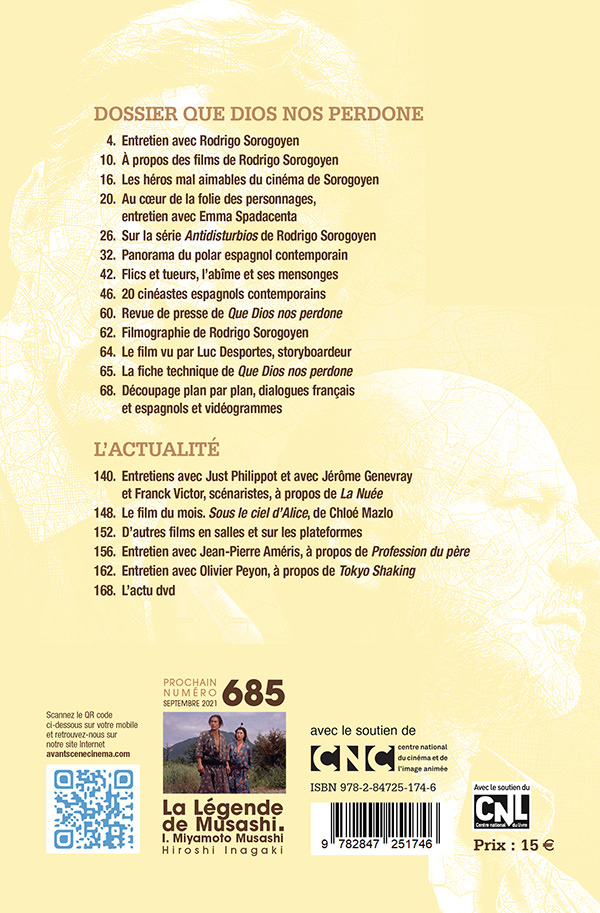

Dossier Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen

Entretien avec Rodrigo Sorogoyen

En pleine préparation de son prochain long métrage, Rodrigo Sorogoyen a pris le temps d’évoquer avec nous le film qui fut son grand bond professionnel dans le cinéma espagnol, mais également sa tentative de comprendre, d’accepter, à travers un film de genre, la violence que sa scénariste et lui sentaient alors autour d’eux, à Madrid, pour finalement, plus personnellement, comprendre celle qui est en chacun de nous.

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE-SIMON GUTMAN

Comment le projet s’est-il créé ?

Rodrigo Sorogoyen : Ma coscénariste, Isabel Peña, et moi, nous avions travaillé sur un film modeste, Stockholm. Le film a fait un peu de bruit, il nous a permis de commencer à prendre pied dans l’industrie. Nous étions alors au moment du choix, de la décision sur le chemin que nous voulions suivre. Et nous avons emprunté le chemin le plus amusant, à mon sens, mais aussi le plus risqué, celui d’un polar, d’un thriller, plus ample après un film très petit. Personne ne nous l’avait demandé, c’était pour nous amuser, pour apprendre, et pour pouvoir progresser, après que Stockholm nous a donné la chance de rencontrer des producteurs. Nous avions alors au moins une sécurité, nous savions que nous voulions un polar ! Mais quel type de polar, et de quoi voulions-nous parler à travers ce choix ? Je voulais en fait évoquer la violence, que ce soit dans l’humain, l’individu, mais également dans la société, les institutions. Nous étions en 2011/2012, il y avait alors beaucoup de manifestations à Madrid, des violences policières sur des personnes qui étaient simplement venues manifester. Ce furent pour nous des images très dures, désagréables. Et nous nous sommes alors demandé d’où pouvait sortir cette violence, ce que pense ou ressent une personne qui crée cette violence, qui travaille avec ? Nous savions que nous voulions parler de cela, et nous nous sommes interrogés sur l’histoire, et nous avons cherché ce qui pouvait être le sommet de l’horreur, ici un violeur et tueur de vieilles dames. Nous voulions également lier cette idée au catholicisme, encore très présent en Espagne, dans les vieilles générations, et le mélanger à la violence policière. Nous avons donc imaginé ainsi le profil du serial killer, pour opposer sa violence à celle des deux policiers, qui en pratiquent une autre forme, plus proche de ce que nous pourrions créer vous et moi, alors que leur travail est de protéger la société de la violence pratiquée par le tueur. Nous avons donc imaginé trois individus différents, mais en fait moins éloignés qu’il n’y paraît les uns des autres.

Pourquoi avoir précisément choisi cette année, et ce temps précis de la visite en Espagne du pape ?

R. S. : C’était une époque très bizarre, car il y avait beaucoup de conflits politiques. La société et la jeunesse ici sont en général très endormies, ce n’est pas comme en France. Et puis, en 2009/2010, avec la crise, la jeunesse a commencé à donner de la voix. Et paradoxalement, c’est à ce moment que le pape a choisi Madrid pour faire une visite et y dire des choses assez conservatrices. C’était une vraie secousse, qui a créé une ambiance très forte ici, juste à côté de là où nous habitons Isabel et moi. Le centre-ville de Madrid est un lieu à la fois très authentique et, de plus en plus, très touristique. Lors de la visite, les politiques avaient alors décidé de défendre les touristes, et tous ceux qui venaient de partout voir le pape, tout en punissant, et frappant, les gens d’ici, qui ne faisaient que protester contre les injustices économiques de la société.

Avez-vous rencontré des personnes précises pour préparer le film, et créer les personnages, leur environnement ?

R. S. : Nous avons parlé avec beaucoup de policiers, pour essayer de comprendre leur mentalité, et surtout leur façon de travailler. Ce que nous avons découvert et qui nous a beaucoup intéressé, c’était l’ennui de leur quotidien. La plupart d’entre eux nous ont dit que, normalement, leur travail est très ennuyeux. Nous l’avons rajouté dans le scénario mais, au montage final, beaucoup de ces scènes ont finalement disparu ; des scènes où l’on voyait les deux flics attendre, ne rien faire, parce que c’est cela leur réalité quotidienne. Nous avons également parlé à des psychologues, pour comprendre comment la violence peut se cacher en nous, car elle n’est pas seulement criminelle : elle peut être dans moi, vous. Je peux être un être pacifiste et, un jour, faire quelque chose de très violent. Nous avons aussi parlé avec des inspecteurs pour qu’ils nous expliquent comment se déroule une enquête. C’était extrêmement important, pour Isabel et moi, d’être réaliste dans la description du travail de la police.

Comment avez-vous géré le fait d’être pour la première fois de votre carrière dans un cadre, le cinéma de genre, fortement codifié, et déjà rempli de récits, d’images ?

R. S. : Pour nous, le fait qu’il y ait déjà eu beaucoup de films sur le sujet était amusant, mais d’autres trouvaient cela risqué, dangereux. Nous en étions très conscients, nous voulions vraiment apporter quelque chose en fuyant toute influence du cinéma américain, ce cinéma qu’on a tous un peu dans la tête, avec lequel Isabel et moi avons grandi, puisque nous n’avons vu qu’après les films italiens, ou français. Il est certain que cela fonctionne très bien quand on voit deux policiers américains parler comme ils parlent dans ces films hollywoodiens. Or nous voulions qu’ils parlent comme les personnes que l’on croise dans la rue, quand on va prendre un verre. Et je pense que cela a donné quelque chose de très concret au film, qu’on ne voit pas beaucoup en Espagne. Nous avions quand même évidemment des influences américaines, malgré tout. Nous avons revu les polars de Fincher, Seven et surtout Zodiac, que j’aime énormément. Ensuite il y a des polars espagnols géniaux, comme La isla mínima, ou Todo por la pasta (Enrique Urbizu, 1991), qui sont des références importantes. Il y a également Memories of Murder, pour la description du duo de flics. Nous avons voulu nous inspirer de ces choses importantes, tout en trouvant une distance, car sinon on passe son temps à faire des copies horribles. Et nous voulions que les protagonistes du film, la manière dont ils agissent, dont ils parlent, soient semblables aux gens que je vois quotidiennement.

L’un de ces personnages est le tueur, qui surgit et devient central brutalement, à la moitié du film. Comment vous est venue cette idée ?

R. S. : C’est un personnage fascinant, car ce que nous voulions voir, dans la violence, ce n’était pas seulement les actes criminels, mais comment le personnage agit, dort, boit un verre de lait, enlace sa mère. Et nous voulions présenter cela tout en montrant nos protagonistes, les flics, traiter mal leurs femmes, leurs enfants, pour jouer avec ces comparaisons. C’était aussi une façon de surprendre le spectateur, à un peu près un tiers du récit, de donner de l’originalité, une personnalité, au film. En termes de choix de réalisation, quand je repense à la préparation du film, je pense à une période très amusante et enrichissante. Je me posais beaucoup de questions, me demandais si je devais aller vers ce schéma, ou vers un autre. Nous avions trois ou quatre scènes difficiles que je voulais vraiment bien préparer, afin qu’elles soient puissantes, et impactantes pour le spectateur. Mais je voulais surtout faire un film très différent, réel. Une chose que j’ai imaginée pour cela était donc de diviser le film en deux : une première partie presque documentaire, avec une caméra à l’épaule, très proche des personnages. Et puis, je voulais, à la moitié du film, styliser subitement la violence. Donc la première partie devait être crue, naturelle, moche, si vous voulez. Et puis je voulais une deuxième partie très esthétique, justement au moment où l’on commence à montrer la violence. On ne la voit pas dans la première partie, car on suit des flics qui arrivent toujours après, sur la scène du crime. Mais quand je commence à montrer vraiment cette violence, celle du tueur et celle des policiers, la caméra n’est plus à l’épaule, les mouvements de caméra sont plus harmonieux, voire élégants, les scènes deviennent plus longues, avec une image plus travaillée, belle en fait. Je voulais faire ça pour parler de la violence dans notre pays, dans les moyens de communication, qui nous ont habitués à la voir de cette façon. Cette deuxième partie commence un peu avant le surgissement du tueur, dans la scène où le flic découvre sa femme avec un amant. Chaque scène, à partir de là, est de plus en plus esthétique. La présentation du tueur, par exemple, est faite dans un plan très travaillé, beau.

Que pensez-vous avoir appris, personnellement et professionnellement, en faisant ce film ?

R. S. : Comme cinéaste, je pense que j’ai commencé à croire davantage en moi-même. Le grand saut était de Stockholm à ce film, bien plus que de celui-ci à El Reino à ce niveau. Pour celui que j’étais à l’époque, j’ai fait un film énorme. Stockholm s’était tourné en douze jours, Que Dios nos perdone en huit semaines, et avec des scènes d’action. Ce film m’a permis de me sentir beaucoup plus fort, pour pouvoir ensuite tenter d’autres choses. Personnellement, je ne pense pas que j’ai appris ce que je vais dire juste après Que Dios nos perdone. J’ai accepté que la violence est une chose humaine, naturelle, qui peut bien entendu déboucher sur des choses horribles, causer du mal, mais que le premier pas pour en finir avec cette violence est justement d’accepter qu’elle est en nous.

Propos recueillis par Pierre Simon Gutman