Numéro 679 – Buongiorno, notte de Marco Bellochio

Buongiorno, notte de Marco Bellochio

Pour commander, cliquez ici

Dossier Buongiorno, notte de Marco Bellochio

De la bombe de la piazza Fontana (1969)

à l’attentat de la gare de Bologne (1980)…

Quelques images du terrorisme dans le cinéma italien

Le terrorisme a été une source d’inspiration pour de nombreux cinéastes et les films qui en ont fait un thème central ou une évocation subsidiaire sont légion. Il ne s’agit pas ici d’en proposer une recension même partielle mais plutôt d’évoquer quelques œuvres restées en mémoire ou constitutives d’un arrière-plan traumatique dans une cinématographie marquée par la douleur d’une page impossible à tourner. Voici quelques repères personnels classés par ordre chronologique au milieu d’une filmographie démesurée. Il y a là quelque chose de subjectif.

Tout commence en 1969. La date du 12 décembre 1969 marque le début des années de plomb en Italie, celles de la stratégie de la tension qui conduiront le pays à connaître une des périodes les plus noires de son histoire : la démocratie italienne risque de basculer dans la dictature sur le modèle des colonels grecs. Ce jour de décembre, une bombe explose dans l’agence de la Banca Nazionale dell’Agricoltura, piazza Fontana à Milan : 17 morts, 88 blessés graves. Trois jours plus tard, le corps de l’anarchiste Pinelli est retrouvé dans la cour de la préfecture de police de Milan. Le malheureux est tombé du 4ème étage d’une pièce où il était interrogé depuis trois jours par des policiers sous la conduite du commissaire Calabresi. Chute accidentelle, suicide, défenestration volontaire ? Le drame donne lieu tout de suite à de violentes controverses. Il confirme aussi l’interrogation sur le fait que les enquêtes se sont portées sur les milieux anarchistes (notamment, outre Pinelli, sur le danseur Pietro Valpreda) et ont négligé de regarder en direction des réseaux d’extrême droite.

Un témoignage à chaud

Tre ipotesi sulla morte di Pinelli (1970), d’Elio Petri

Au printemps 1970, Elio Petri participe à un film collectif, 12 dicembre, également connu sous le titre Documenti su Giuseppe Pinelli, dont il est un des initiateurs (de très nombreux auteurs, même sans participer concrètement à l’élaboration du documentaire, vont figurer dans la longue liste des signataires). Les cinéastes italiens – en lien avec le mouvement d’extrême gauche Lotta continua et sous la supervision de Pasolini qui n’hésite pas à se mettre en avant – se sont en effet emparés de ce drame pour mettre en cause la police italienne dans la mort de Pinelli [photo ci-contre] et pour s’interroger sur les véritables responsables de l’attentat de la piazza Fontana. Cinq segments étaient prévus, deux seulement furent conduits à terme, celui de Nelo Risi, Pinelli, portrait de l’anarchiste et de son entourage, notamment son épouse, et celui d’Elio Petri, Tre ipotesi sulla morte di Pinelli.

Dans l’épisode qu’il tourne, Petri s’intéresse plus particulièrement aux circonstances entourant la mort de Pinelli, évoquant trois versions du « suicide » fournies par la police :

« Au lendemain du 12 décembre, beaucoup d’entre nous se sont rendu compte que l’on se trouvait à un moment crucial de l’histoire de notre pays. Avec ce type de provocation, cette stratégie de la tension, la possibilité d’un retour de la droite italienne et même des fascistes s’est créée. Selon moi, cette stratégie de la tension est manœuvrée et provoquée par la Démocratie chrétienne En effet, le centralisme n’a de raison d’être qu’en tant qu’équilibreur, censeur et répresseur des extrémismes. En stimulant et en organisant l’extrémisme de droite, en mettant sur le même pied l’extrémisme de gauche, le centralisme justifie sa raison d’être. Dans le cadre d’un dur et libre affrontement entre les extrémismes, dans l’affrontement réel entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, le centralisme n’a pas de raison d’exister. […] Donc, 1969 a été le début d’un renforcement du centralisme et partant d’un renforcement aussi de la droite italienne : il fallait donner une leçon aux ouvriers, il fallait limiter de façon importante du point de vue qualitatif les revendications ouvrières, il fallait absolument défendre les droits des propriétaires, des exploiteurs bourgeois. Naturellement, au lendemain des attentats, la tendance répressive de l’État italien s’est immédiatement manifestée : les enquêtes policières ont seulement suivi les pistes en direction de l’extrême gauche.

Pour réagir, nous avons fondé un comité des cinéastes contre la répression, comité qui regroupait aussi bien les cinéastes de l’ANAC que ceux de l’AACI. Après environ deux ans de scission, cette création constitua le premier geste unitaire : beaucoup de cinéastes italiens se réunirent à nouveau dans un même organisme, de Visconti à Bellocchio, c’est-à-dire toutes les générations présentes et actives à ce moment-là. Le comité produisit immédiatement Documenti su Giuseppe Pinelli et, bien que nous voulions tourner d’autres films, c’est l’unique réalisation faite dans ces conditions. Le film fut terminé après quelques mois ; je crois vers l’été 1970. Nous nous divisâmes en cinq groupes de travail. Dans mon groupe, il y avait Gian Maria Volontè, Luigi Diberti, d’autres acteurs moins connus, et mon opérateur Luigi Kuveiller. Documenti su Giuseppe Pinelli est un long métrage d’environ une heure vingt : mon apport est de courte durée, quinze à vingt minutes. Des cinq groupes, les seuls qui réussirent à porter leur projet à terme furent ceux de Nelo Risi et le mien. Dans ces groupes avaient travaillé des cinéastes comme Scola, Monicelli…

La partie tournée par Nelo Risi concerne exclusivement Pinelli. C’est une enquête authentique autour de la figure de Pinelli conduite auprès de ceux qui l’ont connu, de ceux qui étaient présents au commissariat pendant sa détention. Au contraire, ce que j’ai tourné illustre les explications données par la police pour justifier la mort de Pinelli, le ”suicide” de Pinelli. Je pars d’une découverte très simple : essayons de reconstruire les versions fournies par la police de la mort de Pinelli. La police a donné en même temps quatre ou cinq, et même six ou sept versions de la mort de Pinelli. Pour le film, nous n’en avons pris en considération que seulement trois car les autres étaient encore plus infantiles et nous avons essayé de voir si matériellement ces hypothèses de la police pouvaient être vérifiées. Pour cette recherche de la vérité, nous avons pris une petite pièce comme celle du commissaire Calabresi, nous avons mis dans cette pièce les quatre policiers qui selon les indications de la police s’y trouvaient au moment où Pinelli s’est jeté par la fenêtre : nous avons découvert qu’il était matériellement impossible qu’un homme puisse se précipiter par la fenêtre en présence de quatre policiers. Nous n’avons pas dit que Pinelli avait été jeté en bas… » (Elio Petri, Université de Nice, 1974)

Peu vu, montré à Paris dans une salle d’essai, les Trois Luxembourg, (en complément d’Angela Davis. Portrait d’une révolutionnaire de Yolande du Luart), sans aucune indication sur la nature du film et les circonstances de sa réalisation, Tre ipotesi sulla morte di Pinelli est resté comme une bouteille à la mer demeurée lettre morte. En fait, les circonstances ont laissé le champ libre à toutes les divagations interprétatives et la lumière n’a jamais été faite sur les ressorts cachés de l’attentat et de ses suites. Pour la justice italienne, après 33 ans de procès, tous les inculpés ont été acquittés, toutes les affaires classées.

La dimension du soupçon

Droit au cœur (Colpire al cuore, 1982), de Gianni Amelio

Droit au cœur (Colpire al cuore, 1982), de Gianni Amelio

Premier film de Gianni Amelio après les œuvres tournées pour la télévision, Droit au cœuraborde le terrorisme sous l’angle de la sphère privée : comment un fils en vient à soupçonner son père d’aider des étudiants d’extrême gauche susceptibles de commettre un attentat. Écrit avec Vincenzo Cerami, le film explore les troubles de la psyché et souligne l’appartenance du père comme du fils – « tous deux victimes des circonstances » selon Amelio – aux terribles dilemmes d’un temps obscur dans ses enjeux idéologiques. Amelio s’appuie sur ses comédiens pour donner corps à ses personnages : Jean-Louis Trintignant joue le rôle du père. En face de lui, le fils est interprété par un non-acteur qui n’apparaîtra plus dans aucun autre film malgré les qualités de son jeu, Fausto Rossi, fils du célèbre architecte Aldo Rossi, et, pour compliquer encore les liens, sa mère dans le film, la comédienne Sonia Gessner, est sa propre mère dans la vie. Dans le rôle d’une étudiante dont le professeur tombe amoureux, irradie Laura Morante au début de sa carrière.

Selon le cinéaste Guido Chiesa, Colpire al cuore est un des rares exemples avec Buongiorno, notte de Bellocchio à avoir abordé le terrorisme dans toute sa complexité : « Le rapport entre père et fils dans le cas d’Amelio et celui entre pères et fils dans l’œuvre de Bellocchio, film dans lequel Moro assume les traits du père “manqué” de toute une génération, donnent à ces films une dimension hors du commun. Des films, en somme, qui, vus dans vingt ans, auront encore une validité, dans la mesure où ils ne seront pas nécessairement les enfants de l’époque durant laquelle ils ont été réalisés. » (in Christian Uva, Schermi di piombo, Catanzaro, Rubbettino, 2007)

Les séquelles du terrorisme

Segreti segreti (1984), de Giuseppe Bertolucci

Aidé par son scénariste, là encore Vincenzo Cerami, collaborateur notamment de La vie est belle, de Roberto Benigni, Giuseppe Bertolucci affronte le thème du terrorisme comme comportement destructeur de l’individu. Il suit une étrange piste : seules les femmes en sont les protagonistes, occasion de réunir un cast d’exception. Qu’on en juge : Lina Sastri, Lea Massari, Giulia Boschi, Rossana Podestà, Alida Valli, Stefania Sandrelli, Mariangela Melato, Nicoletta Braschi, Sandra Ceccarelli.

« Avec ce film ma démarche fut d’aller voir les effets plus que les causes du terrorisme. Une attitude encore valable aujourd’hui. Ce qui ne signifie pas faire un cinéma anonyme ou neutre, mais simplement un cinéma qui n’a plus derrière lui l’apport d’une certitude analytique et idéologique. […] Pour parler de ce film, j’eus recours à la métaphore du caillou lancé dans l’étang : je m’intéressais aux cercles dans l’eau et non à la main qui avait lancé le caillou. » De fait, au cœur des traumatismes, la protagoniste – une chef de bande ayant organisé l’assassinat d’un juge et ayant abattu un camarade qui a craqué – transporte une angoisse qu’elle communique à toutes les femmes de son entourage, sa grand-mère, sa mère, ses amies. En désespoir de cause, ne pouvant plus porter seule le secret de ses actes, elle confesse tout ce qu’elle sait de ses actions et de ses contacts à la juge qui l’interroge. Sa totale détermination à tout dire parvient même à mettre dans l’embarras la magistrate qui écoute sidérée une confession sans limites.

Un attentat terrifiant

Per non dimenticare (1992), de Massimo Martelli

Si l’attentat de la piazza Fontana marque le début des années de plomb, d’une certaine manière l’attentat de la gare de Bologne, le 2 août 1980, apparaît comme l’épisode le plus sanglant de cette période et en constitue aussi une sorte d’épilogue, même si dans son livre, L’Italie entre chien et loup ; un pays blessé à mort (1969-1994), Rosetta Loy poursuit sa description des années de plomb jusqu’en janvier 1994, date de la fondation de Forza Italia, le parti de Berlusconi. Ce jour-là, un dimanche estival avec une gare noire de monde qui en ce jour festif partait en vacances ou tout simplement à la plage, l’explosion d’une bombe dans la salle d’attente en bordure du quai principal cause la mort de 85 personnes et en blesse environ 200. L’enquête révèlera les responsables : les milieux d’extrême droite et la loge maçonnique P2 de Licio Gelli.

En 1992, douze ans plus tard, « pour ne pas oublier », Massimo Martelli consacre un moyen métrage à l’évocation de l’attentat. Dans un film choral qui présente toutes sortes de voyageurs attendant un train, le cinéaste fait appel à de nombreux comédiens très connus en Italie qui sont là pour témoigner de leur participation à une œuvre mémorielle et qui tous interprètent une victime. Parmi ceux-ci, on peut citer Antonio Catania, Gianni Cavina, Giuseppe Cederna, Roberto Citran, Massimo Dapporto, Giuliana De Sio, Sergio Fantoni, Angela Finocchiaro, Roberta Lena, Patrizia Piccinini, Giovanna Ralli, Remo Remotti, les Gemelli Ruggeri, Mariella Valentini – tous sont les représentants d’une prise de conscience citoyenne.

Au final, la caméra s’attarde sur la plaque commémorative posée sur un mur le long du quai, là précisément où se produisit l’explosion et où une longue balafre est encore bien visible. Tous les noms des victimes défilent avec en voix off le commentaire : « Ils étaient tous engagés à vivre ». Un texte apparaît à l’écran : « Dédié aux victimes et aux survivants de ce jour et à tous ceux qui sont en train de dépenser leur vie pour obtenir justice. »

On trouve une allusion à l’attentat de la gare de Bologne dans le film de Michele Placido, Romanzo criminale (2005) qui met au cœur du récit la bande de la Magliana, un groupe de voyous et trafiquants de drogue manipulés par les services secrets de l’État eux-mêmes noyautés par des factions d’extrême droite. Les scénaristes, Stefano Rulli et Sandro Petraglia, y annoncent l’explosion par des signes avant-coureurs comme ils le feront plus tard dans Piazza Fontana de Marco Tullio Giordana en suggérant que Pinelli, pressé par les policiers, finira par tomber par la fenêtre. Particulièrement active à partir de 1975, la bande de la Magliana défraya la chronique jusqu’au début des années 1990. Notons que Placido reviendra sur les années de plomb dans Le Rêve italien en 2009, un film en partie inspiré de son expérience personnelle.

Au cœur des ténèbres

Buongiono, notte (2003), de Marco Bellocchio

Dans la décennie dramatique, l’enlèvement d’Aldo Moro en mars 1978 constitue un tournant dans la décomposition de l’État de droit. L’épisode inouï a provoqué la sidération et n’a pas tout de suite inspiré les cinéastes. Le premier d’entre eux, Giuseppe Ferrara a, dans L’Affaire Aldo Moro (1986), choisit Gian Maria Volontè pour interpréter l’homme politique. Le film est l’illustration soigneuse de l’épisode sanglant. Volontè avait déjà prêté son visage à Moro dans le film d’Elio Petri, Todo modo (1976). Dans Il Divo en 2008, Paolo Sorrentino évoque lui aussi l’enlèvement d’Aldo Moro. C’est Paolo Graziosi qui prête ses traits au leader de la Démocratie Chrétienne. Autre visage pour l’homme politique, celui de Fabrizio Gifuni dans Piazza Fontana de Marco Tullio Giordana en 2012.

En 2003, Marco Bellocchio prend ses distances à l’égard de la stricte reconstitution des faits. Son film bâtit une sorte de fiction à partir d’un événement réel : l’enlèvement, la séquestration et l’exécution d’Aldo Moro (mars-mai 1978). Buongiono, notte s’organise comme une sorte de huis clos mettant en présence deux protagonistes : l’un à quatre visages – le commando des brigades rouges qui séquestre Aldo Moro –, l’autre le vieux leader de la Démocratie Chrétienne enfermé entre les quatre murs d’une petite cellule pour y subir un procès révolutionnaire. Entre les deux pôles de la confrontation se joue une partie serrée. Le cinéaste oppose la rigidité idéologique des brigadistes, avec toutefois la faille qu’il introduit en la personne d’une jeune femme qui croit de moins en moins à la légitimé d’une exécution programmée (par ailleurs, c’est le seul personnage que l’on suit dans son travail hors de l’appartement du séquestré), à l’humilité d’un vieux politicien cerné dans sa détresse humaine. L’Aldo Moro de Bellocchio est rendu touchant par la dimension de ses affects et l’étroitesse de ses perspectives de libération : il appelle au secours sa famille, ses camarades de parti, le pape lui-même, espérant toujours qu’il existe une alternative à sa condamnation prévisible. Ainsi, Bellocchio offre davantage une réflexion qu’une relecture d’un épisode controversé de l’histoire de l’Italie, il ne fait pas œuvre d’historien mais donne libre cours en son imagination à l’égard d’un événement vieux de vingt-cinq ans et que le recul rend particulièrement absurde, d’autant qu’il subsiste encore aujourd’hui des zones d’ombre autour d’un événement si singulier. Il revient aussi sur l’épisode fondateur de la démocratie italienne – les combats de la Résistance –, mettant en scène un banquet du souvenir à l’égard d’un camarade décédé, comme si les espérances trahies des lendemains de guerre conduisaient à l’impasse du terrorisme.

Fin de partie

La Prima Linea (2009), de Renato De Maria

Sans détour, Renato De Maria – avec l’aide de ses scénaristes, en particulier Sando Petraglia, un expert de ces questions – aborde les actes criminels accomplis par les terroristes de Prima Linea et décrit la fin du mouvement dans la prise de conscience douloureuse d’un échec inévitable. Né en 1975 à l’initiative de Sergio Segio et Susanna Ronconi, Prima Linea était un des groupes terroristes les plus actifs, se livrant à divers attentats, notamment contre le conseiller provincial du MSI Enrico Pedenovi abattu en avril 1976 et contre le juge Alessandrini tué à Milan en janvier 1979. Le film rend compte avec précision de ce moment critique pour la démocratie italienne. Il choisit de se situer à deux niveaux, d’une part l’observation froide de ceux « qui avaient confondu l’aube avec le crépuscule » et qui avaient imaginé susciter une révolution prolétarienne alors même qu’ils étaient coupés de toute base populaire, d’autre part la dimension humaine de jeunes gens et de jeunes filles dévoyés par un idéal qui allait se briser au contact de la réalité. De fait, ce qui transparaît de façon évidente dans les analyses du groupe et les prises de décision, c’est que le passage à l’acte relève d’une perte d’humanité : à partir d’un certain moment, l’aveuglement idéologique tue le sentiment et, au nom d’une perspective d’intransigeance politique, s’accomplissent des actes que rien ne peut justifier.

La Prima Linea se développe habilement selon trois temporalités, un procédé qui fait penser à certains films de Rosi : Sergio Segio [ci-contre] en prison – après son arrestation par les carabiniers à la fin de 1982, il a été condamné à trente ans d’incarcération – dresse le bilan négatif d’une lutte armée condamnée à l’échec. Commence alors en flash-back le récit de la journée – le 3 janvier 1982 – au cours de laquelle Segio et ses amis organisent un attentat contre la prison pour femmes de Rovigo afin de libérer la compagne du terroriste. Troisième temporalité, au cours de la journée, Segio revoit les moments de sa vie passée, la clandestinité, les attentats, les débats idéologiques sur la justification de la violence, l’assassinat du juge Alessandrini, les rares moments de bonheur avec Susanna. De Maria parvient à tenir ferme tous les fils du récit et son analyse politique, sa façon d’éviter tout romantisme ou toute compassion à l’égard de jeunes gens victimes de leur utopie, nous ramène au meilleur du cinéma politique italien. De fait, le ministère de la Culture a remis en cause l’aide que le film avait reçu de l’État au point que le producteur, Andrea Occhipinti, pour éviter toute instrumentalisation, a renoncé au fonds qui lui était attribué. Par la suite, lors de l’exploitation commerciale du film, de nombreux débats ont émaillé les projections et la presse a relayé la polémique.

Porté par Giovanna Mezzogiorno, qui confirme le formidable talent que l’on avait découvert dans Vincere de Marco Bellocchio, et par Riccardo Scarmacio qui est ici bien plus convainquant que dans Le Rêve italien de Michele Placido, le film de Renato De Maria s’inscrit dans la veine féconde du cinéma d’interrogation historique.

Retour sur les années de plomb

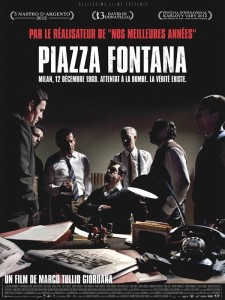

Piazza Fontana (2012), de Marco Tullio Giordana

Piazza Fontana (2012), de Marco Tullio Giordana

On ne l’écrira jamais assez : le terrorisme et les années de plomb demeurent en Italie une plaie ouverte. Plusieurs films récents en témoignent comme ceux déjà évoqués, Buongiorno, notte de Marco Bellocchio et La Prima Linea de Renato De Maria, mais aussi Il Divo (2008) de Paolo Sorrentino et même – retour sur les terroristes réfugiés en France –, Dopo la guerra (2017) d’Anita Zambrano.

Marco Tullio Giordana, avec Piazza Fontana, revient sur le sujet avec l’intention de chercher à comprendre ce qui s’est passé et même à émettre des hypothèses quant aux responsabilités engagées. Le cœur du film est constitué par la confrontation entre deux figures présentées avec nuances : l’anarchiste Pinelli accusé à tort de l’attentat, le commissaire Calabresi, dévoué serviteur de l’État qui finit par douter de sa mission. Tous deux trouvent la mort. Pinelli meurt en tombant d’une fenêtre de la préfecture de police où il était interrogé. Trois ans plus tard, Calabresi est assassiné dans la rue par des terroristes, peut-être de Lotta Continua.

Pour rendre compte d’événements complexes mettant en jeu un grand nombre d’individus de différents bords, Giordana, avec l’aide des scénaristes Sandro Petraglia et Stefano Rulli – deux noms que l’on retrouve souvent – construit une histoire cohérente en déployant un dossier aux multiples protagonistes. Ainsi, peu à peu, apparaissent les rouages secrets, les manipulations, les enjeux autour d’une démocratie fragile qui, cinq ans plutôt, avait déjà failli sombrer. Le film souligne les agissements de groupes d’extrême droite et de néo-fascistes, comme le prince Junio Valerio Borghese ou l’avocat Ventura, qui cherchent, avec l’aide de responsables hauts placés et de certains membres des services secrets, à déstabiliser le pays pour aboutir à un coup d’État sur le modèle des colonels grecs. Rétroactivement, le film fournit des clefs de lecture et laisse aussi planer le doute sur une opacité politique encore aujourd’hui, par bien des aspects, indéchiffrable. Dans la grande tradition des dossiers politiques que le cinéma italien a su si bien développer, Piazza Fontana avance avec rigueur et souligne les points essentiels d’un récit atterrant comme un thriller. Si le résultat est aussi convainquant, il faut en trouver les raisons dans la documentation rassemblée et dans la justesse de reconstitution d’une époque qui semble déjà très éloignée dans le temps. Il faut aussi noter la précision de l’interprétation. Si Valerio Mastandrea et Pierfrancesco Favino donnent des protagonistes une image saisissante, on peut souligner la justesse de Giorgio Colangeli en chef des services secrets, d’Omero Antonutti en président de la République et surtout de Fabrizio Gifuni qui fait d’Aldo Moro l’homme qui porte une sorte de sentiment de culpabilité collective et qui deviendra la troisième victime du récit, exécuté par les Brigades rouges en mai 1978, moins de dix ans après le massacre de la Banque de l’Agriculture. Comme l’écrit Giordana : « Sur ces chapitres cruciaux de l’histoire italienne, la désinformation est totale. Un brouillard épais, une nuit sans lune où tous les chats sont gris. » Arrivé à ce point, le cinéaste, dans le texte de présentation du film, cite l’article mémorable de Pasolini publié dans le Corriere della sera du 14 novembre 1974, un an avant son assassinat, article intitulé, « Cos’è questo golpe ? Il romanzo delle stragi. » [Qu’est-ce que c’est que ce coup d’État ? Le roman des massacres]. En voici un large extrait :

Moi, je sais.

Moi, je sais les noms des responsables de ce que l’on appelle un “coup d’État” (et qui est en réalité une série de “coups d’État” que le pouvoir a érigés en système de protection).

Moi, je sais les noms des responsables du massacre de Milan, le 12 décembre 1969.

Moi, je sais les noms des responsables des massacres de Brescia et de Bologne perpétrés au début de l’année 1974.

Moi, je sais les noms de ceux qui composent le “sommet” qui a agi, les voici : des vieux fascistes instigateurs des coups d’État, des néofascistes, auteurs matériels des premiers massacres, et enfin des “inconnus”, auteurs matériels des massacres plus récents.

Moi, je sais les noms de ceux qui ont orchestré les deux phases différentes, ou plutôt opposées, de la tension : une première phase anticommuniste (Milan, 1969) et une seconde phase antifasciste (Brescia et Bologne, 1974).

Moi, je sais les noms des membres du groupe de personnes importantes qui, avec l’aide de la CIA (et en second lieu des colonels grecs et de la mafia), ont lancé dans un premier temps (en échouant du reste misérablement) une croisade anticommuniste pour contenir les effets de 68, et ensuite, toujours avec l’aide et sous l’impulsion de la CIA, se sont reconstruit une virginité antifasciste pour contenir les effets du désastre du référendum.

Moi, je sais les noms de ceux qui, entre une messe et l’autre, ont donné des ordres, tout en leur garantissant la protection politique, à de vieux généraux (pour qu’ils organisent et gardent en réserve un éventuel coup d’État), à de jeunes néofascistes, ou plutôt néonazis (pour qu’ils créent concrètement une tension anticommuniste) et enfin à des criminels de droit commun qui, jusqu’à présent et peut-être pour toujours, restent anonymes (pour qu’ils créent la tension antifasciste qui allait suivre). Moi, je sais les noms des personnes sérieuses et importantes qui sont derrière des personnages comiques comme le général des Eaux et Forêts qui opérait, tel un général d’opérette, à la Cité Ducale (pendant que les forêts italiennes brûlaient), ou derrière des personnages gris qui ne sont que des exécutants comme le général Miceli. Moi, je sais le nom des personnes sérieuses et importantes qui sont derrière les tragiques jeunes gens qui ont choisi les suicidaires atrocités fascistes et les malfaiteurs de droit commun, siciliens ou non, qui se sont offerts comme tueurs et sicaires.

Moi, je sais tous ces noms et je sais tous les faits (attentats contre les institutions et massacres) dont ils sont coupables.

Moi, je sais. Mais je n’ai pas de preuves. »

Une plaie ouverte

Qu’ajouter à ce texte sublime ? Rien, sinon, pour revenir au cinéma, énumérer quelques repères qui prolongent la liste des films déjà évoqués ici et qui montrent à quel point la question du terrorisme à traversé le cinéma italien, y compris dans le genre qui a priori en est le plus éloigné, la comédie.

Bien sûr, on trouve dans cette espèce de post-scriptum les auteurs classés dans le registre du cinéma politique, ceux dont les noms reviennent sans cesse : Elio Petri, Francesco Rosi, Damiano Damiani. Elio Petri en décrivant un policier mégalomane (Gian Maria Volontè) dans Enquête sur un citoyen au dessus de tout soupçon en 1970 aborde indirectement la répression contre le mouvement étudiant. De façon plus explicite, avec Todo modo en 1976, le cinéaste décrit la décomposition de la classe dirigeante italienne, des démocrates chrétiens qui s’entredéchirent dans un climat de pourriture généralisée. Anticipant sur des événements à venir, Petri imagine l’exécution d’Aldo Moro (Gian Maria Volontè) par un pouvoir mystérieux. À l’opposé, la même année, Francesco Rosi met en scène l’élimination du secrétaire général du parti communiste Enrico Berlinguer dans Cadavres exquis. Cinq ans plus tard, le cinéaste avec Trois Frères évoque différents aspects de la société italienne : un ouvrier de la Fiat à Turin cœur de la contestation ouvrière (Michele Placido), un éducateur spécialisé travaillant dans une prison pour mineurs à Naples (Vittorio Mezzogiorno), enfin un juge antiterroriste (Philippe Noiret) abattu à Rome dans un bus par des membres des Brigades rouges. Quant à Damiano Damiani, avec Un juge en danger en 1977, il décrit les tourments que subissent les policiers chargés de protéger des personnalités politiques ou des magistrats et qui parfois périssent dans des attentats terroristes. Citons encore dans cette rubrique Chronique d’un homicide en 1972, non tant pour le metteur en scène Mauro Bolognini que pour le scénariste Ugo Pirro, le collaborateur attitré de Petri. Dans l’affrontement entre un juge (Martin Balsam) et son fils étudiant membre de Lotta Continua (Massimo Ranieri) autour d’un double meurtre commis pendant une manifestation, se dévoilent les rouages de dangereuses manipulations politiques.

Dans le registre de la comédie, des films de Mario Monicelli et de Dino Risi prouvent que ces auteurs, généralement perçus dans une perspective divertissante, peuvent facilement – et c’est la caractéristique de la comédie italienne – basculer dans des sujets dramatiques. Dans Nous voulons les colonels en 1973, Mario Monicelli décrit de manière grotesque – en s’appuyant sur la force caricaturale d’Ugo Tognazzi – un des épisodes les plus terrifiants des années de plomb : la préparation d’un coup d’État militaire fomenté par les services secret pour donner à l’Italie un régime dictatorial sur le modèle des colonels grecs. Avec Rapt à l’italienne en 1973, Dino Risi imagine l’enlèvement d’un industriel (Marcello Mastroianni) par un commando terroriste essayant d’échapper à la police. Dans Cher papa en 1979, le cinéaste met en scène l’affrontement entre un industriel (Vittorio Gassman) et son fils devenu un membre des Brigades rouges préparant un attentat contre son propre père. Avec L’Imposteur en 1982, Luigi Comencini met en place une situation métaphorique dans laquelle un personnage christique est confronté à une terroriste (Maria Schneider) déterminée à aller au bout de ses convictions.

Citons enfin quelques films singuliers qui abordent des aspects douloureux du terrorisme. Dans La Tragédie d’un homme ridicule en 1981, Bernardo Bertolucci évoque le dilemme d’un riche producteur de parmesan (Ugo Tognazzi) dont le fils est enlevé par les Brigades rouges et qui sera exécuté si une importante rançon n’est pas versée. La Seconde Fois de Mimmo Calopresti en 1996 met en scène un universitaire (Nanni Moretti) qui, blessé douze ans plus tôt dans un attentat des Brigades rouges, rencontre l’ancienne terroriste (Valeria Bruni Tedeschi) qui lui a logé une balle dans la tête que celui-ci conserve dans l’attente d’une opération chirurgicale très délicate. Mains fortes en 1997 de Franco Bernini évoque l’attentat de Brescia où en 1974, sur la place de la Loge, le groupe néofasciste Ordine Nuovo fait exploser une bombe qui provoque la mort de huit personnes et en blesse plus d’une centaine. Dans un scénario d’une grande subtilité, un des poseurs de bombes (Claudio Amendola) raconte son parcours à une psychanalyste (Francesca Neri) dont la sœur a été tuée dans l’attentat.

Cette liste n’est pas exhaustive : d’autres titres pourraient encore être envisagés, y compris parfois pour une simple séquence, ainsi dans Strane storie de Sandro Boldoni, on retrouve la carcasse de l’Italicus, le train à bord duquel explosa une bombe posée par le groupe néofasciste Ordine Nero et qui provoqua en 1974 la mort de douze voyageurs, abandonné au milieu des prés dans un terrain vague près de la gare de Bologne.

Jean A. Gili

JEAN A. GILI