Numéro 661-662 – La main droite du diable de Costa Gavras

La main droite du diable de Costa Gavras

Pour commander, cliquez ici

Dossier La main droite du diable de Costa Gavras

Costa-Gavras, l’Américain…

Si, avec Missing (1982), Costa-Gavras, cinéaste dont l’engagement politique et social est sans faille, toujours attentif aux dérèglements, injustices et contradictions du monde, a traversé l’Atlantique, attiré par les États-Unis et les gros moyens hollywoodiens, il n’en a pas pour autant succombé au mirage de l’American Way of Life. S’il considère alors, à juste titre, que le peuple américain, dont les gouvernements n’hésitent pas à soutenir les régimes les plus oppressifs, est apte à se battre contre le totalitarisme, il le fustige néanmoins avec une véhémence qui a constitué pour beaucoup d’Américains une révélation troublante et dramatique. Pour lui, la société américaine ne craint pas de porter le fer dans la plaie, encore faut-il qu’on la débarrasse d’une série d’idées toutes faites dont les médias et les porte-paroles des gouvernements se font trop souvent l’écho pervers. Déjà, dans les années 1960 et 1970, plusieurs cinéastes du Nouvel Hollywood (Sidney Lumet, Sydney Pollack, Alan Pakula, Jerry Schatzberg, Arthur Penn, etc.) fustigeaient les dérives politiques et sociales de leur pays. À la même époque, Costa-Gavras assenait quelques vérités implacables et tranchantes sur le régime des colonels en Grèce (Z), les méthodes insupportables des régimes communistes (L’Aveu), le rôle des États-Unis dans la répression des groupes d’extrême gauche en Amérique du sud (État de siège) ou encore la collaboration de la justice française avec les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale (Section spéciale). Dès son premier film, Compartiment tueurs, qui avait eu un certain succès Outre-Atlantique, les producteurs américains avaient un œil sur lui. Il reçut régulièrement des scénarios qu’il refusait tout aussi régulièrement, ne se sentant pas assez légitime et capable de les réaliser à l’intérieur du système hollywoodien. On lui proposa même de prendre en charge Le Parrain, mais ayant détesté le roman, il déclina l’offre une fois de plus. Missing vint après Clair de femme, film désenchanté, histoire mélodramatique d’un couple à la dérive, qui marquait un arrêt dans sa carrière de cinéaste politique. « Je n’ai plus envie de dénoncer quoi que ce soit. Je l’ai trop fait et les mécanismes de la répression n’ont pas changé… Pour ne pas me répéter, pour faire du nouveau, il me faut maintenant raconter des tranches de vie à des moments précis. La seule cellule dynamique d’où l’espoir puisse renaître c’est l’homme et la femme. Je ne crois plus à l’idéologie : il n’y aura que des couples dans mes prochains films. »1

Missing

C’est Universal qui le décida à sauter le pas pour tourner aux États-Unis et au Mexique, Missing, inspiré d’une histoire vraie : la disparition du journaliste américain, idéaliste et bohème, Charles Horman, après son arrestation dans une rue de Santiago du Chili, dans les jours qui suivirent le coup d’État de Pinochet en septembre 1973. Le père du jeune homme avait mené ses propres recherches dans le pays, enquête qu’il avait racontée dans un livre à succès que Donald Stewart devait adapter pour le cinéma.

« Ce qui m’intéressait, c’était le personnage du père, raconte Costa-Gavras. Avant le drame, les relations avec son fils étaient lamentables : il aurait voulu qu’il fasse des affaires, pas du journalisme. C’est en découvrant le Chili, la pauvreté des habitants et la dictature militaire qu’il comprend qui était vraiment son fils. C’était aussi pour moi une manière de rendre hommage au président Allende, mort pendant le putsch, et qui avait permis le tournage d’État de siège en 1972. »2

D’emblée, Costa-Gavras imposa ses conditions au studio : son chef opérateur, son ingénieur du son et son chef monteur seraient français, et la postproduction effectuée en France. Avec quelques négociations et arrangements avec les syndicats de techniciens américains, ces règles furent aussi respectées sur les trois autres films américains qu’il tourna.

Le cinéaste restitue parfaitement l’atmosphère d’inquiétude permanente rythmée par des coups de feu incessants d’un état de siège. Il suggère sans le montrer qu’il se passait des choses épouvantables sans que personne ne sache vraiment quoi… En tant que citoyen américain, Charles Horman pense qu’il ne risque rien mais, directement confronté à la violence du coup d’État, ses certitudes vacillent et sa sécurité vole en éclat. Après sa disparition, son père Ed, qui n’avait pas vraiment d’affinités avec son fils, débarque au Chili faire des recherches, rejoignant sa belle-fille, Beth. Ils font le siège de l’ambassade des États-Unis afin que les services diplomatiques les aident. Ed Horfman découvre peu à peu l’étendue des massacres perpétrés par la junte militaire ainsi que l’implication logistique des États-Unis dans le putsch.

Maîtrise parfaite du récit, suspense distillé avec intelligence, musique puissante de Vangelis, le film est passionnant de bout en bout. Sissy Spacek est formidable en femme à la fois déterminée mais convaincue de la mort de son mari. Jack Lemmon, que le réalisateur eut du mal à imposer (Universal souhaitait Gene Hackman) fait une composition de parfait petit-bourgeois américain absolument étonnante.

Maîtrise parfaite du récit, suspense distillé avec intelligence, musique puissante de Vangelis, le film est passionnant de bout en bout. Sissy Spacek est formidable en femme à la fois déterminée mais convaincue de la mort de son mari. Jack Lemmon, que le réalisateur eut du mal à imposer (Universal souhaitait Gene Hackman) fait une composition de parfait petit-bourgeois américain absolument étonnante.

Missing, présenté à Cannes en mai 1982, reçut la Palme d’or (ex-aequo avec Yol, de Yilmaz Güney) et le prix de la meilleure interprétation masculine pour Jack Lemmon. En dépit des dénégations officielles du Département d’État réfutant toute participation au coup d’État du général Pinochet, Missing fut bien accueilli par le public aux États-Unis (quatre nominations aux Oscars), prouvant qu’une solide tradition du cinéma politique, continue de perdurer aux États-Unis. Toutefois, avec ce film, l’approche de Costa-Gavras s’est modifiée : il n’entend plus mettre en présence des personnages exemplaires, tels ceux qu’incarnait Yves Montand dans Z, L’Aveu ou État de siège, et l’idéologie qui tente de les broyer, mais au contraire, plonger des individus ordinaires dans une crise à la faveur de laquelle ils prendront conscience des dysfonctionnements et des injustices d’une société ou d’un système et de la nécessité de les combattre. Ce qui marque cette nouvelle approche, c’est la volonté d’affiner les contours psychologiques des personnages, l’importance donnée aux couples et la place privilégiée du regard que posent ses héros sur le monde et les autres. Costa-Gavras est toujours passionné par le drame que vivent des individus pris dans les remous de l’histoire et va attacher beaucoup d’importance aux rapports qui se nouent entre Ed et Beth, sa belle-fille. Toute cette mise en scène des rapports humains dans un contexte troublé, violent, dangereux, ancre viscéralement le cinéma de Costa-Gavras dans le cinéma américain de contestation. Missing, comme, plus tard, La Main droite du diable, Music Box et Mad City, derrière l’universalité apparente du propos, s’adresse directement aux États-Unis et à son peuple.

La Main droite du diable

C’est sans doute ce qui plut au producteur Irwin Winkler (On achève bien les chevaux, en 1969) qui proposa à Costa-Gavras, deux scénarios de Joe Eszterhas à qui on devra plus tard le script de Basic Instinct. Les deux films s’employaient à débusquer la « bête immonde » du fascisme renaissant là où on l’attendait le moins : dans une paisible campagne du Middle West où les nuits appartiennent au Klu Klux Klan et aux groupuscules néo-fascistes (La Main droite du diable) ; sous la rassurante apparence d’un bon père de famille dont la fille découvre le passé de tortionnaire nazi (Music box).

Katie Phillips (Debra Winger), saisonnière dans une exploitation agricole, fait la connaissance de Gary Simmons (Tom Berenger), ancien du Vietnam, veuf et père de deux enfants. Ils tombent rapidement et follement amoureux l’un de l’autre et tout semble réuni pour qu’ils coulent des jours heureux ensemble. Mais Katie s’appelle en réalité Cathy Weaver et travaille pour le FBI sur l’assassinat d’un animateur de radio antiraciste et anticonformiste. L’enquête l’a conduite jusqu’ à cette ferme exploitée par le séduisant Gary qui rêve un peu trop d’une Amérique « blanche » quitte à chasser le Noir à la nuit tombée avec ses camarades d’une organisation suprématiste d’extrême droite. Costa-Gavras frappe fort en s’attaquant à la gangrène néofasciste qui infecte toute une frange de l’Amérique profonde. On découvre des « petits Blancs », fermiers endettés, qui s’organisent en phalanges terroristes comme le Ku Klux Klan… Mais ici, la haine porte le masque de l’humanité ordinaire : tous les personnages semblent fréquentables. Les rapports entre Tom Berenger et Debra Winger traduisent admirablement leur valse-hésitation, danse de peur, de passion et de mort. Plongée glaçante dans l’extrême droite américaine, cette histoire d’amour et de conscience, bercée par la musique country, fait toujours aujourd’hui écho à la fascination qui paralyse la démocratie face au danger extrémiste, aux liens étroits que ces organisations peuvent entretenir avec la sphère politique, à la manipulation des enfants.

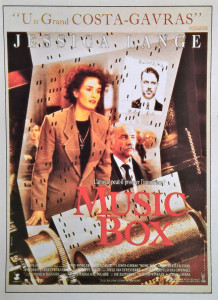

Music box

Music box

Avec Music Box, Ours d’or à Berlin en 1989, Costa-Gavras choisit l’intime et l’émotion pour décrire les rapports entre Ann Talbot (Jessica Lange), brillante avocate de Chicago, et Michael Laszlo (Armin Mueller-Stahl), son père, vieil homme paisible et aimant qui a fui la Hongrie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque ce dernier est convoqué par le bureau des enquêtes spéciales, tout bascule. Ann, persuadée de son innocence, assure sa défense. Mais les preuves s’accumulent, accablantes. L’essentiel du film se passe dans le tribunal, au gré des témoignages, des interrogatoires et contre-interrogatoires. Autant de moments forts, que Costa-Gavras maîtrise à la perfection, grâce à un montage dynamique et des travellings soignés. Il reprend à son compte la force émotionnelle des « films de procès » en insistant sur l’évolution des regards entre le père et la fille, l’aveuglement naturel du petit-fils, ou encore la banalité du mal. Music Box, très hollywoodien dans sa forme, pose de nombreuses questions, notamment sur l’accueil des réfugiés ou l’antisémitisme, qu’il soit extrême ou comme celui de l’autre grand-père, dissimulé sous un vernis de civilité très bourgeoise. Plus convaincante encore, l’interrogation sur le passé du père renvoie à l’impossibilité de connaître vraiment quelqu’un, à la part d’ombre plus ou moins forte de chacun. Costa-Gavras, très inspiré, instille au long du film le doute sur la culpabilité du père. La narration est dense et les personnages magnifiquement interprétés. Jessica Lange est émouvante d’un bout à l’autre de ses découvertes terribles. Armin Mueller-Stahl est impressionnant par la sobriété glaçante qu’il dégage, parfait en père et grand-père attentionné, il l’est autant en monstre froid, qui manie magistralement l’ambiguïté.

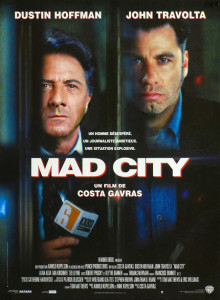

Pour son dernier film américain, Mad City, les deux scénaristes, Tom Matthews et Eric Williams, se sont inspirés de la désastreuse couverture médiatique dont avait bénéficié le siège puis le suicide collectif de la secte de Waco en 1993. Toujours très attaché à faire des films militants contre ce qui oppresse, Costa-Gavras se plie sans difficulté aux exigences du cinéma américain et des deux grandes stars qui sont à l’affiche et dont l’interprétation lumineuse choque, révolte, invite à la distance et au sens critique.

Max Bracknett (Dustin Hoffman), relégué dans une petite chaîne de télévision locale, désespère de connaître à nouveau son heure de gloire jusqu’au jour où, au hasard d’un reportage sans intérêt dans un musée, il se retrouve pris en otage par Sam Baily (John Travolta), un employé licencié et désespéré. Sûr de détenir un scoop, il s’improvise « conseiller en communication » du preneur d’otage, et orchestre en coulisse sa médiatisation. Mad City dénonce les dérives et les abus de journalistes prêts à tout pour leur gloire, au détriment du respect des hommes concernés par les situations qu’ils ont pour tâche d’exposer aux yeux du grand public. Costa-Gavras réalise un des films le plus efficace et utile pour faire comprendre toute la puissance des médias, les maîtres de l’audimat. Les caméras et les micros sont devenus des armes qui peuvent tuer. Dustin Hoffman, en journaliste faussement social, est d’un cynisme déroutant et John Travolta se révèle magistral dans son rôle de personnage fragile, broyé par le libéralisme. La musique de Philippe Sarde enveloppe avec finesse, ce drame corrosif, dévastateur et si prémonitoire.

Ces quatre films « américains » sont exemplaires. Ils s’adressent à un pays démocratique et interpellent directement la partie libérale de sa conscience. Ils sensibilisent les spectateurs aux incohérences de cette nation, traditionnellement terre de liberté et d’accueil. Costa-Gavras a choisi un type de cinéma qui, par la clarté de ses sujets et de sa dramaturgie, la sincérité de son propos, élimine tout malentendu sur les idées qu’il prône et la démonstration qu’il développe. À grands coups d’images qui qui font hurler et pleurer mais aussi réfléchir et imaginer, il lance un appel contre l’indifférence en dénonçant l’universelle vérité de la corruption, les grands crimes de notre époque, la violation de la dignité humaine. Il continuait avec ces quatre films, sur un registre plus intimiste, avec une sensibilité plus affirmée, une œuvre utile et efficace, lucide et courageuse. « Tout sera oublié et rien ne sera réparé », écrivait Milan Kundera. C’est aussi contre cette fatalité que lutte Costa-Gavras, lanceur d’alerte avant les autres.

Gérard Camy

1. Costa-Gavras in Télérama, année du cinéma 1982, Hors-série.

2. Ibid.