Numéro 654 – Cinq et la peau de Pierre Rissient

Pour commander, cliquez ici

Dossier Cinq et la peau de Pierre Rissient

Le cinéma aux Philippines

L’histoire du cinéma aux Philippines est étroitement imbriquée dans l’évolution d’un contexte socio-politique directement contraignant. Cette même oppression a fait du cinéma philippin un continent méconnu encore de nos jours.

Le cinéma est arrivé aux Philippines lorsque la révolution contre la colonisation espagnole faisait long feu, l’impérialisme américain se substituant rapidement à la domination des Espagnols. Une dizaine d’années d’hostilités suivent, marquant les divisions locales, notamment avec les musulmans du Sud et la république tagalog. C’est ce climat d’exaspération qui explique le grand succès, en 1912, du film sur José Rizal, un leader nationaliste philippin. Par la suite, José Nepumuceno, un réalisateur et producteur local se démarque avec Dalagang Bukid (1919) d’un cinéma cosmopolite dominé par les producteurs d’Hollywood et de riches Espagnols. L’empreinte chrétienne du pays débouche sur de nombreux mélodrames, la censure ne permettant pas d’évoquer la réalité sociale. Le cinéma se développe néanmoins jusqu’à l’invasion japonaise. Les films de propagande impérialiste nippons réduisent alors le cinéma local à néant. La libération de 1945 correspond à l’instauration d’une république économiquement dépendante des USA. Les Philippines sont alors un lieu idéal de tournage pour de nombreux films hollywoodiens. Des productions locales se reforment et les moyens techniques s’améliorent. C’est un premier essor du cinéma philippin qui voit le Gengis Khan, de Manuel Conde accéder au Festival de Venise (1952). Gerardo de Leon avec Pedro Penduko ou Ifuago et Lamberto Avellana avec Anak Dalita (un mélodrame sur la vie d’une prostituée dans la misère à Manille après-guerre) marquent ce premier âge d’or, qui trahit un véritable engouement pour les enfants stars (métaphore de la pureté dans une société corrompue) et pour les films musicaux. Pourtant, les films étrangers dominent largement le marché, ce qui entraîne la faillite des quatre grands studios locaux. Cette époque est aussi celle des documentaires. Les autorités américaines aident à la production de films en 16mm comme I Was a Trainee, invitation au recrutement de soldats locaux. La création du National Media Production Center permet la réalisation de films sur le développement des campagnes. Lamberto Avellana s’inspirera des techniques documentaires pour son film Si Mang Anong, sur la vie du fermier de l’année.

Le cinéma est arrivé aux Philippines lorsque la révolution contre la colonisation espagnole faisait long feu, l’impérialisme américain se substituant rapidement à la domination des Espagnols. Une dizaine d’années d’hostilités suivent, marquant les divisions locales, notamment avec les musulmans du Sud et la république tagalog. C’est ce climat d’exaspération qui explique le grand succès, en 1912, du film sur José Rizal, un leader nationaliste philippin. Par la suite, José Nepumuceno, un réalisateur et producteur local se démarque avec Dalagang Bukid (1919) d’un cinéma cosmopolite dominé par les producteurs d’Hollywood et de riches Espagnols. L’empreinte chrétienne du pays débouche sur de nombreux mélodrames, la censure ne permettant pas d’évoquer la réalité sociale. Le cinéma se développe néanmoins jusqu’à l’invasion japonaise. Les films de propagande impérialiste nippons réduisent alors le cinéma local à néant. La libération de 1945 correspond à l’instauration d’une république économiquement dépendante des USA. Les Philippines sont alors un lieu idéal de tournage pour de nombreux films hollywoodiens. Des productions locales se reforment et les moyens techniques s’améliorent. C’est un premier essor du cinéma philippin qui voit le Gengis Khan, de Manuel Conde accéder au Festival de Venise (1952). Gerardo de Leon avec Pedro Penduko ou Ifuago et Lamberto Avellana avec Anak Dalita (un mélodrame sur la vie d’une prostituée dans la misère à Manille après-guerre) marquent ce premier âge d’or, qui trahit un véritable engouement pour les enfants stars (métaphore de la pureté dans une société corrompue) et pour les films musicaux. Pourtant, les films étrangers dominent largement le marché, ce qui entraîne la faillite des quatre grands studios locaux. Cette époque est aussi celle des documentaires. Les autorités américaines aident à la production de films en 16mm comme I Was a Trainee, invitation au recrutement de soldats locaux. La création du National Media Production Center permet la réalisation de films sur le développement des campagnes. Lamberto Avellana s’inspirera des techniques documentaires pour son film Si Mang Anong, sur la vie du fermier de l’année.

Dictature et transgression

Au début des sixties, les productions indépendantes pullulent et se lancent dans des films de genre, ripp-off de films hollywoodiens, mais qui reflètent une contestation sociale montante, surtout parmi la jeunesse, influencée par les divers mouvements socio-politiques du moment, de la révolution cubaine aux beatniks américains en passant par les manifestations antidictatoriales en Corée du sud et anti-américaines au Japon. Noli Me Mengere et El Flibusterismo, de Gerardo de Leon, sur la résistance à la colonisation espagnole, accompagnent en 1961-62 le début des « Bomba films », facilités par un relâchement de la censure. Ces « bombes » sont à la fois des femmes sexy (souvent violentées) et des pavés dans la mare de la corruption politique locale. Le cinéma philippin devient adulte. Il parle plus souvent malais qu’espagnol. Il est aussi la dernière frontière des cinémas américain et hongkongais dont il phagocyte les genres selon la règle des 3B : « Blood, Breasts, Beasts ». En arrière-plan des films d’exploitation, du film de zombies aux films d’arts-martiaux, la réalité commence à transparaître. La réaction ne se fait pas attendre. Réélu en 1969, Marcos doit faire face, non seulement à l’agitation de la jeunesse mais aussi aux rebellions communiste et musulmane. Il déclare la loi martiale en 1972. La censure idéologique au profit de la « Nouvelle Société » devient la règle (Industrialisation à outrance, corruption et endettement massif du pays sont au programme). Les scénarios sont expurgés de toute allusion politique ou subversive avant même les tournages. Ce qui n’empêche pas, comme sous la dictature sud-coréenne, de favoriser la violence et le sexe à l’écran, à condition que ce soit sans aucune connotation socio-politique. Les séries « 3B » perdurent donc de They Call Her Cleopatra Wong, de Bobby Suarez à They Call him Chop Suey, de Jun Gallardo, avec Ramon Zamora, le Bruce Lee local. Des réalisateurs importants de l’après-Marcos n’en font pas moins leurs débuts à cette époque, notamment Lino Brocka, Ismael Bernal, Mike de Leone et Marilou Diaz-Abaya. Lino Brocka, avec Mike de Leon à la caméra, réalise en 1975 Manila qui décrit le parcours chaotique d’un ouvrier pris entre les milieux de la prostitution et du banditisme. Son réalisme social, teinté de symbolisme à la manière du réalisme magique sud-américain, fait sensation.

Au début des sixties, les productions indépendantes pullulent et se lancent dans des films de genre, ripp-off de films hollywoodiens, mais qui reflètent une contestation sociale montante, surtout parmi la jeunesse, influencée par les divers mouvements socio-politiques du moment, de la révolution cubaine aux beatniks américains en passant par les manifestations antidictatoriales en Corée du sud et anti-américaines au Japon. Noli Me Mengere et El Flibusterismo, de Gerardo de Leon, sur la résistance à la colonisation espagnole, accompagnent en 1961-62 le début des « Bomba films », facilités par un relâchement de la censure. Ces « bombes » sont à la fois des femmes sexy (souvent violentées) et des pavés dans la mare de la corruption politique locale. Le cinéma philippin devient adulte. Il parle plus souvent malais qu’espagnol. Il est aussi la dernière frontière des cinémas américain et hongkongais dont il phagocyte les genres selon la règle des 3B : « Blood, Breasts, Beasts ». En arrière-plan des films d’exploitation, du film de zombies aux films d’arts-martiaux, la réalité commence à transparaître. La réaction ne se fait pas attendre. Réélu en 1969, Marcos doit faire face, non seulement à l’agitation de la jeunesse mais aussi aux rebellions communiste et musulmane. Il déclare la loi martiale en 1972. La censure idéologique au profit de la « Nouvelle Société » devient la règle (Industrialisation à outrance, corruption et endettement massif du pays sont au programme). Les scénarios sont expurgés de toute allusion politique ou subversive avant même les tournages. Ce qui n’empêche pas, comme sous la dictature sud-coréenne, de favoriser la violence et le sexe à l’écran, à condition que ce soit sans aucune connotation socio-politique. Les séries « 3B » perdurent donc de They Call Her Cleopatra Wong, de Bobby Suarez à They Call him Chop Suey, de Jun Gallardo, avec Ramon Zamora, le Bruce Lee local. Des réalisateurs importants de l’après-Marcos n’en font pas moins leurs débuts à cette époque, notamment Lino Brocka, Ismael Bernal, Mike de Leone et Marilou Diaz-Abaya. Lino Brocka, avec Mike de Leon à la caméra, réalise en 1975 Manila qui décrit le parcours chaotique d’un ouvrier pris entre les milieux de la prostitution et du banditisme. Son réalisme social, teinté de symbolisme à la manière du réalisme magique sud-américain, fait sensation.

Surgissement sur la scène internationale

Le cinéma indépendant philippin est alors partie liée avec ce qu’on nomme le « Third Cinema », majoritairement anticolonialiste et censé se distinguer des cinémas des blocs soviétique et occidental. Eric De Guiat dit Kidlat Tahimik, formé aux USA, devient le leader local du cinéma tiers-mondiste avec son film Perfumed Nightmare et son histoire de chauffeur de taxi primé au Festival de Berlin (1977). Les festivals internationaux, en crise localement, sont alors en pleine découverte des cinémas du tiers-monde. Aux Philippines, le Metro Manilla Film Festival, renaît de ses cendres en 1975 et donne une visibilité aux nouveaux réalisateurs. En 1983, Karnal, de la réalisatrice Marilou Diaz-Abaya, formée en Occident, sensible à l’activisme féministe, critique directement le paternalisme et donc la figure tutélaire du dictateur Marcos. Ishmael Bernal tourne Manila by Night (1980) sur le milieu interlope de Manille provoquant l’ire d’Imelda Marcos, l’épouse du dictateur. En 1984, après l’assassinat du leader d’opposition Begnino Aquino et à la veille de la chute de Marcos, Lino Brocka réalise Bayan Ko : Kapit sa patalism, sur un couple d’ouvriers imprimeurs endettés et tentés par le syndicalisme et le banditisme. Produit par la française Véra Belmont, le film marque le festival de Cannes 1985.

Le cinéma indépendant philippin est alors partie liée avec ce qu’on nomme le « Third Cinema », majoritairement anticolonialiste et censé se distinguer des cinémas des blocs soviétique et occidental. Eric De Guiat dit Kidlat Tahimik, formé aux USA, devient le leader local du cinéma tiers-mondiste avec son film Perfumed Nightmare et son histoire de chauffeur de taxi primé au Festival de Berlin (1977). Les festivals internationaux, en crise localement, sont alors en pleine découverte des cinémas du tiers-monde. Aux Philippines, le Metro Manilla Film Festival, renaît de ses cendres en 1975 et donne une visibilité aux nouveaux réalisateurs. En 1983, Karnal, de la réalisatrice Marilou Diaz-Abaya, formée en Occident, sensible à l’activisme féministe, critique directement le paternalisme et donc la figure tutélaire du dictateur Marcos. Ishmael Bernal tourne Manila by Night (1980) sur le milieu interlope de Manille provoquant l’ire d’Imelda Marcos, l’épouse du dictateur. En 1984, après l’assassinat du leader d’opposition Begnino Aquino et à la veille de la chute de Marcos, Lino Brocka réalise Bayan Ko : Kapit sa patalism, sur un couple d’ouvriers imprimeurs endettés et tentés par le syndicalisme et le banditisme. Produit par la française Véra Belmont, le film marque le festival de Cannes 1985.

Le nouveau gouvernement de Cory Aquino, installé par le « People Power Revolution » changea le comité de censure en comité de classification. Les cinéastes engagés de la période précédentes tergiversent. Les réformes sont en route mais n’aboutissent pas ; les fantômes du passé perdurent. L’industrie du cinéma s’oriente dans une direction où le commerce règne sans partage. Un cinéma alternatif se développe autour de la cinéphilie, qui s’épanouit dans les salles de projection des ambassades étrangères, les universités (De La Salle University, Mowelfund Film Institut) et que favorise la propagation de caméras Super-8 et 16mm pour les courts métrages. C’est dans cette tendance que Raymond Red tourne ses films expérimentaux influencés par l’expressionnisme allemand et les avant-gardes. Ses courts métrages font le tour des festivals, ce qui permet à Red de décrocher une commande de la chaîne allemande ZDF. En 1992, son long métrage Bayani (Héros), un biopic sur la révolution de 1896 est projeté à Berlin. Palme d’or du court métrage à Cannes avec Anino, Red est à la convergence de deux courants du cinéma indépendant : le réalisme social et l’expérimental. Plusieurs organisations non gouvernementales comme le CFA, un organisme religieux, reprennent l’aide à la production de documentaires. Nick Deocampo, historien et activiste, tourne ses premiers documentaires.

Une Nouvelle Vague des années 2000

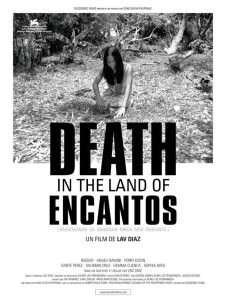

Même si l’ancien acteur Joseph Estrada devient président, l’industrie du cinéma mainstream ne cesse de se réduire. Après avoir produit plus de 200 films par an, les studios sortent moins de 80 films dans les années 2000. Importer des films hollywoodiens rapporte plus que produire localement. Les lourdes taxes appliquées au cinéma, l’omniprésence hollywoodienne pour un public largement anglophone (le tagalog n’a que 25% de locuteurs parmi la population), un gigantesque marché noir expliquent un repli vers un cinéma local répétitif à petit budget. De son côté, les indépendants ont fait sécession. Ils profitent de la vidéo (« le digital est une théologie de la libération », dira Lav Diaz) et de l’apparition de nouvelles vitrines, notamment les festivals Cinemanila (créé en 1999 par Tikoy Aguiluz), Cinemalaya et Cinema One Original en 2005. Le phénomène de « microcinéma » (ciné-clubs et microsystèmes de production) prend de l’ampleur. On parle d’une Nouvelle Vague. Eric Matti avec On the Job, Ramona S. Diaz pour le documentaire Motherland, et surtout Lav Diaz, considéré comme le chef de file du mouvement « Slow Cinema » avec Death in the Land of Incantos et Melancholia (primés à Venise en 2007 et 2008) marquent ce renouveau, qui débouche sur une reconnaissance internationale. Lav Diaz, en s’autoproduisant au maximum, explore la mémoire populaire, enjeu manipulé par l’histoire officielle des autorités. Dans From What is Before (film de six heures), il se souvient de sa jeunesse au milieu des rebelles communistes et islamistes qui combattaient les espions du gouvernement et les milices catholiques, le tout baigné de traditions malaisiennes officiellement interdites. La parole libre et engagée de Diaz est devenue le sentier lumineux où vient de s’engager le cinéma indépendant philippin au diapason du gouvernement Aquino III, aujourd’hui remplacé par celui de Duterte.

Même si l’ancien acteur Joseph Estrada devient président, l’industrie du cinéma mainstream ne cesse de se réduire. Après avoir produit plus de 200 films par an, les studios sortent moins de 80 films dans les années 2000. Importer des films hollywoodiens rapporte plus que produire localement. Les lourdes taxes appliquées au cinéma, l’omniprésence hollywoodienne pour un public largement anglophone (le tagalog n’a que 25% de locuteurs parmi la population), un gigantesque marché noir expliquent un repli vers un cinéma local répétitif à petit budget. De son côté, les indépendants ont fait sécession. Ils profitent de la vidéo (« le digital est une théologie de la libération », dira Lav Diaz) et de l’apparition de nouvelles vitrines, notamment les festivals Cinemanila (créé en 1999 par Tikoy Aguiluz), Cinemalaya et Cinema One Original en 2005. Le phénomène de « microcinéma » (ciné-clubs et microsystèmes de production) prend de l’ampleur. On parle d’une Nouvelle Vague. Eric Matti avec On the Job, Ramona S. Diaz pour le documentaire Motherland, et surtout Lav Diaz, considéré comme le chef de file du mouvement « Slow Cinema » avec Death in the Land of Incantos et Melancholia (primés à Venise en 2007 et 2008) marquent ce renouveau, qui débouche sur une reconnaissance internationale. Lav Diaz, en s’autoproduisant au maximum, explore la mémoire populaire, enjeu manipulé par l’histoire officielle des autorités. Dans From What is Before (film de six heures), il se souvient de sa jeunesse au milieu des rebelles communistes et islamistes qui combattaient les espions du gouvernement et les milices catholiques, le tout baigné de traditions malaisiennes officiellement interdites. La parole libre et engagée de Diaz est devenue le sentier lumineux où vient de s’engager le cinéma indépendant philippin au diapason du gouvernement Aquino III, aujourd’hui remplacé par celui de Duterte.

Duterte, et sa politique de la poigne de fer, ne négligent pas un certain cinéma. Brillante Mendoza, nouveau chouchou des festivals (Prix de la Mise en scène à Cannes pour Kinatay en 2009 et sélectionné à Berlin avec Thy Womb en 2012) et de Netflix avec son réalisme dit social – aussi qualifié de poverty porn par ses détracteurs, une critique qui rappelle celle infligée au néoréalisme italien quand son esthétique fermenta en une recette insincère – est devenu une sorte de cinéaste officiel du régime. En cela, il marque, à nouveau l’imbrication du cinéma philippin dans son difficile contexte socio-politique.

Antoine Coppola