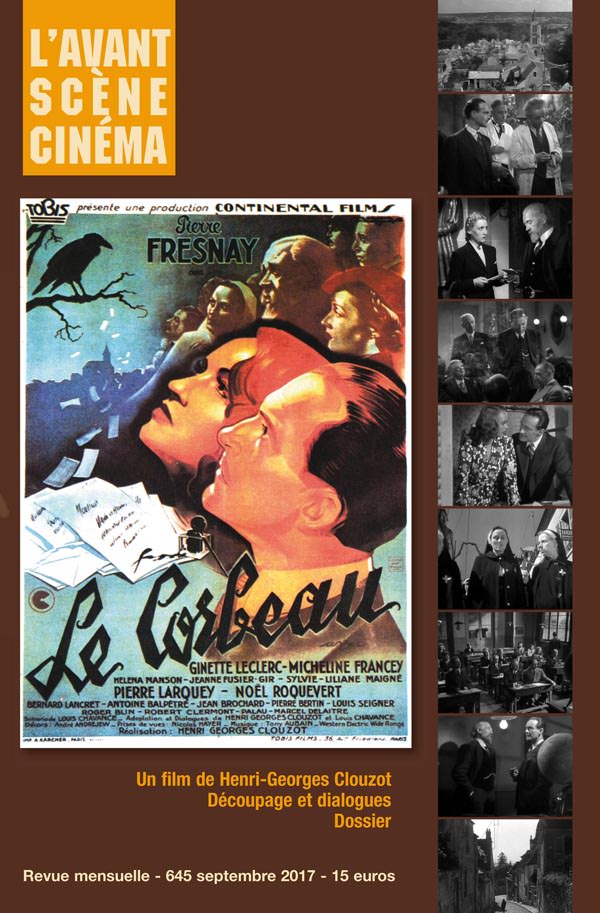

Numéro 645 – Le corbeau d’Henri-Georges Clouzot

Pour commander, cliquez ici

Dossier Le corbeau de d’Henri-Georges Clouzot

Sexe et transgression

Ce pourrait bien être là le centre obscur et essentiel du cinéma de Clouzot, qu’on essaie de saisir sans jamais pouvoir mettre la main dessus avant son dernier film, La Prisonnière : il y a, au bout de toutes les situations et à l’horizon de toutes les images, une scène transgressive qui a pour objet l’abîme des relations sexuelles.

Depuis La Prisonnière, on associe Clouzot au fétichisme sexuel, mais avait-on noté, à l’époque de leur sortie, la multiplication des signes fétichistes dans Le Corbeau et Manon ? Avait-on remarqué que ces mêmes signes dépassaient largement le cadre de l’allusion anecdotique et de la provocation dans Quai des orfèvres ou Les Diaboliques ? Plus qu’un testament couronnant l’ensemble de son œuvre (il est sans doute trop « expérimental » pour avoir cette solennité), le dernier opus de Clouzot en est plutôt le révélateur : il actualise et donne enfin un nom à une figure maniée depuis ses premiers films, mais toujours restée à l’état latent ou périphérique. Le fétichiste, et avec lui le rapport trouble et obsessionnel qu’il entretient au monde, hante le cinéma de Clouzot depuis son commencement. On ne compte plus les corps contraints, malades, alités, assujettis, bandés, plâtrés, ligotés ; on ne compte plus les rapports violents et sadiques ; on voit se multiplier dans chaque film les liens, les cordes, les barreaux et les grillages ; on suit le destin d’amours malades et de séductrices pathologiques, on devine les sexualités déviantes… Chez Clouzot, les relations finissent toujours par se dire en termes de domination et de sujétion, et les situations virent en un huis clos étouffant qui est la scène où se nouent définitivement les drames. Tout se passe comme si son cinéma posait progressivement les éléments d’un rituel qui s’affirmait et s’affinait de film en film, jusqu’à s’accomplir pleinement dans la figure la plus proche du cinéaste lui-même : celle du photographe amateur d’art et metteur en scène maniaque du rituel fétichiste de la sexualité. C’est la construction de ce rituel qu’on tentera d’esquisser ici.

Fétichisme et rituels

La question de la sexualité est abordée frontalement et souvent crûment dans le cinéma de Clouzot. On en parle toujours sans cette fausse pudeur qui est la marque honnie de l’hypocrisie bourgeoise. Si les allusions au sexe se multiplient aux détours des dialogues (le « petit tralala » du Quai des Orfèvres n’est que l’exemple le plus ingénu), elles lèvent aussi le voile, dès son premier film, sur des pratiques plus troubles qui excèdent les grivoiseries populaires : la grisette pomponnée prête à harponner l’ivrogne loqueteux qui vient de gagner à la loterie, ou l’infirmière nymphomane qui couche avec son patient aveugle ouvrent une zone obscure, un monde où rien ne se passe normalement. L’assassin habite au 21 pose déjà bien des marques d’un fétichisme que le film intègre au décor. Les images de La Prisonnière y ont déjà leur prototype : la femme ligotée sur scène par le fakir assassin Lalah-Poor, les petites poupées fabriquées par Monsieur Collin, mais aussi le motif récurrent des cages (celle de l’oiseau qui trône symboliquement au milieu du salon de la pension de famille), des grilles, des barreaux, des menottes, des cordes. Et enfin la série de crimes esthétisés et ritualisés, crimes dandy se situant par-delà la morale, comme l’accomplissement d’un acte supérieur. Les éléments sont là, mais sans être toutefois pleinement activés, parce que le drame est encore extérieur à la question sexuelle. Mais dès Le Corbeau le trouble commence à être plus profond. C’est d’ailleurs tout l’argument du film : faire remonter à la surface la folie latente de cette vie de village où « toutes les valeurs morales », dit Vorzet, s’effondrent un peu plus à chaque lettre anonyme. Un monde où tout se dérègle, où chacun a quelque chose à cacher et à se reprocher, et notamment à l’endroit des relations amoureuses et sexuelles. Un monde où tous les rôles eux-mêmes se renversent : « Tu es lâche, dit Denise au docteur Germain, tu es faible, de nous deux c’est toi la grue. » Le vice est finalement partout, jusqu’à la mère de famille éplorée qui est la seule vraie criminelle de cette histoire, instrument de la mort de son fils lorsqu’elle lui met entre les mains le rasoir avec lequel il va se suicider et dont elle se servira pour égorger Vorzet dans la dernière scène. Dans Le Corbeau, ce ne sont plus seulement des images et des motifs qui émergent, mais bel et bien des réalités qui commencent à s’organiser. Une logique se construit autour de la puissance trouble de l’amour qui est toujours et avant tout, pour Clouzot, une question sexuelle. Le film s’est d’ailleurs ouvert sur les bras sanglants du docteur Germain au-dessus d’une bassine : il vient de fouiller dans les entrailles d’une jeune femme pour la délivrer de son enfant mort-né… Toute la violence morbide du film est posée en une image.

Cet obscur objet du désir

Dans l’imbrication inépuisable des relations qui tiennent et déchirent en même temps tous les habitants de la ville, où tout accusateur est à son tour accusé, et tout dominant dominé, il y a, au centre du film, une scène proprement sidérante pour peu qu’on la regarde à la lumière du fétichisme révélé dans La Prisonnière. Une scène où, pour la première fois – c’est-à-dire très vite, dès 1943 – le drame clouzotien apparaît dans toute sa complexité. Cela se produit à l’instant où la relation entre Denise et le docteur Germain bascule, lorsqu’il succombe contre toute attente aux avances répétées de celle qui multiplie les stratagèmes pour l’attirer à elle. Alors qu’il affiche une froideur totale et un mépris à peine dissimulé pour cette vamp de village assez ordinaire qui cherche lourdement les caresses sous l’auscultation, il l’aperçoit sortir avec peine ses jambes hors du lit et son regard tombe sur ses chaussures. Des brodequins orthopédiques, traversés d’une broche en métal, aux talons de hauteurs différentes. Il prend soudain conscience du handicap de Denise, de la faiblesse de cette femme accidentée et semi-monstrueuse, femme boiteuse et femme blessée. Et comme lui marqué au fer du deuil et de la perte. Il a soudain devant lui un pur objet sorti du magasin fétichiste familier aux surréalistes (notamment Hans Bellemer, cité dans La Prisonnière), qui exerce sur lui, bien au-delà de la compassion, une fascination morbide qui le saisit et le décide presque viscéralement à succomber à son désir dans l’instant. Ce plan qui se resserre sur les chaussures de Denise dans Le Corbeau, c’est aussi toute la différence entre Clouzot et Hitchcock. L’image possède la même force d’indexation et la même puissance de monstration que chez Hitchcock, mais le signe qu’elle porte est différent : l’image accusatrice est chez Hitchcock un signe net et décisif de culpabilité. Chez Clouzot, le signe est trouble, encore irrationnel : il fait surgir, non pas une preuve, mais l’obscur objet du désir. C’est un signe entièrement pulsionnel qui résistera jusqu’au bout à toute certitude et à toute explication. Ce type de signe, on le retrouvera dans les objets d’art et la photo de nu ligoté de La Prisonnière. Image sidérante à partir de laquelle tout bascule, exacte « beauté convulsive » héritée du surréalisme, soustraite à l’explication psychologique autant qu’à la causalité analytique. La vision de cette paire de chaussures prépare à sa façon la grande scène sadomasochiste de La Prisonnière, au cours de laquelle Terzieff oblige Elisabeth Wiener à marcher avec une seule bottine, c’est-à-dire à boiter, à se dégrader, à s’humilier, à se livrer : « Enlève une chaussure. – Non… – M’oblige pas à te faire mal, marche. »

Vorzet lui-même dresse à la fin du film le catalogue des failles humaines liées à la sexualité, dont Denise représente le moment le plus douloureux : « Dans toutes les affaires que j’ai étudiées, les coupables présentaient les mêmes tares psychologiques : c’étaient toujours des refoulés et plus ou moins détraqués sexuellement… des vieilles filles… et puis des veuves, des impuissants, des vieillards disgraciés, des infirmes… une infirmité même dissimulée laisse dans l’âme des blessures secrètes qui peuvent s’envenimer ».

Des amateurs d’art en action

Blessures secrètes de la disgrâce, de l’infirmité et du refoulement : c’est précisément le terrain qui imprègne l’étrange confrontation entre Brignon, le bossu libidineux de Quai des orfèvres et Dora la photographe, amoureuse contrariée qui est comme on sait « une drôle de fille » et « un type dans mon genre ». Si cette allusion à l’homosexualité de Dora fait date dans l’histoire du cinéma, ce qui intéresse Clouzot ici n’est pas de renvoyer dos à dos deux « perversions » ou transgressions, et même loin de là : Brignon l’érotomane, vieux bourgeois « dégoûtant » et pervers qui incarne tout ce que Dora veut mettre à mort sexuellement et socialement (elle n’hésite d’ailleurs pas à donner un coup de pied dans le cadavre du « bourgeois »), contre l’amour déviant mais plus pur et platonique de Dora pour Jenny… La transgression est moins dans l’amour de Dora pour les femmes, que dans ce que sa préférence la pousse à faire. Ce qui lie les deux personnages, que par ailleurs tout oppose, mais qui trafiquent pourtant ensemble, chacun y trouvant son intérêt, c’est la mise en scène voyeuriste. Brignon vient se rassasier d’images de nus, ces nymphettes en bottines plus intéressantes selon lui « qu’un Manet ou qu’un Picasso » avec, derrière le mauvais goût de la remarque, l’idée que l’image érotique fétichisée atteint une forme d’absolu esthétique – La Prisonnière ne dira textuellement pas autre chose puisque la photo érotique y est magnifiée comme le terme d’un parcours artistique. Grâce au secret de la tendance sexuelle de Dora déchiffrée par l’inspecteur, on comprend donc le sens de son activité et le plaisir voyeuriste qu’elle en retire : sa pratique de l’image est un substitut efficace à l’amour contrarié : elle photographie des femmes nues, les fait poser, les voit se déshabiller, elle développe et conserve les épreuves devant lesquelles elle affecte l’indifférence mais dont elle jouit par procuration. Ses modèles posent devant elle sans voir le désir fou qui les regarde et les enregistre. Une activité photographique que l’inspecteur exerce lui aussi en amateur et dont il retrace l’étrange origine : ce goût lui vient d’un criminel qui après avoir empoisonné toute sa famille avait photographié les corps sur leur lit de mort… « Ah c’était un artiste… » conclut Jouvet. Clouzot introduit ici la photographie comme une forme plus ou moins claire de sublimation, cachant une passion amoureuse et criminelle détournée. C’est l’élément nouveau apporté au rituel : l’idée que la photographie – et mieux le photographe – tient un rôle essentiel, à la fois témoin et metteur en scène, et que l’image est un support privilégié non seulement pour capter mais exercer le fond déviant de la sexualité.

La mort comme apothéose

Un rituel pratiquement nécrophile qui prendra toute sa mesure dans le final de Manon, au cours de l’une des séquences les plus sidérantes de tout le cinéma de Clouzot. Dans cette ahurissante histoire où le désir et le commerce sexuel planent dans chaque scène, Desgrieux retrouve Manon, sa femme, dans le luxueux bordel où elle vient régulièrement se vendre. Il est déjà en train de l’étrangler lorsqu’il retombe amoureux d’elle et la possède, dans la chambre même où elle se livre aux autres, sur la scène du crime de l’amour pourrait-on dire, et son désir en est décuplé. Son propre amour, qui semblait pur, est comme souillé à son tour. Desgrieux est pris dans la spirale de Manon et fait l’épreuve de l’impureté et atteint peut-être là le véritable amour. « Quand on s’aime, rien n’est dégoûtant », dit Manon qui s’abandonne et emporte Desgrieux dans sa chute. Ce sont ces mêmes mots qu’on réentend dans la dernière séquence hallucinante de l’agonie de Manon dans le désert, où le fétichisme morbide de Clouzot éclate. Une scène où le rituel de Clouzot commence réellement à s’accomplir. Clouzot fétichise chacun de ses plans : Desgrieux émergeant du mamelon des dunes, tractant le corps de Manon entre les grands cactus noirs hérissés vers le ciel ; la manière même dont il porte sa dépouille, pendue à l’envers par les pieds comme une suppliciée, tête renversée, bras tombant, robe déchirée sur la poitrine. C’est une mise au tombeau, Manon est ensablée jusqu’au cou dans la dune, momifiée. Desgrieux prononçant au-dessus du cadavre de Manon des mots d’une violence inouïe : « Je suis heureux que tu sois morte… parce que maintenant tu es à moi, à moi tout entière… ta peau va craquer et tu sentiras la mort… et moi je t’aimerai toujours ». Et la voix de Manon redisant, mais cette fois d’outre-tombe, que « Rien n’est dégoûtant, quand on s’aime ».

Un homme amoureux d’une morte, dira Hitchcock pour résumer l’argument de Sueurs froides. C’est la déclaration hallucinée que fait ici Desgrieux, avec des termes d’une incroyable crudité. Non pas l’amour et le bonheur par-delà la mort, mais l’amour et le bonheur pour et dans la mort. Désir morbide de la femme figée dans la mort ou l’inconscience, ensablée, plâtrée, momifiée. Telle est l’image des trois grands films de Clouzot sur l’amour fou : Manon, La Vérité et La Prisonnière.. La femme définitivement entravée, arrêtée à jamais. « Il faudrait me couper les jambes pour m’empêcher de danser. Je suis une mauvaise fille, Robert », dit Manon. L’accomplissement du rituel fétichiste qui immobilise le corps, provoque son handicap définitif, arrête sa course folle et retient son image dont il peut jouir enfin pleinement : ce même « cadavre vivant » dont parlait Lalah-Poor sur la scène de music-hall lorsqu’il présentait son numéro d’illusionniste : « Nous ligotons les membres inférieurs et supérieurs de mademoiselle Christiane Perrette, dit le fakir, afin de la mettre dans l’incapacité absolue de faire le plus petit mouvement. Dans cette malle entièrement vide, nous déposons le cadavre vivant de mademoiselle Christiane Perrette… »

Cette malle entièrement vide et ce cadavre vivant réapparaitront littéralement treize ans plus tard dans Les Diaboliques à l’occasion du grand crime fétichiste de Clouzot, une mise en scène d’une sophistication extrême dans le sadisme, où le faux noyé, transporté dans la malle et disparaissant de la piscine où on l’a jeté, se relèvera d’entre les morts pour faire mourir de peur sa femme au cœur fragile. Le trio effroyable des Diaboliques déploie un sadomasochisme à double-fond, à la fois vrai et feint, en tous les cas totalement mis en scène. Vera Clouzot y est humiliée, insultée, manipulée, violée aussi. Enchaînée autant qu’on peut l’être dans le piège d’une relation à trois où tout est anormal.

L’obsession finale

Clouzot a finalement accompli dans La Prisonnière le rituel rassemblant en un même geste les éléments fondamentaux de son cinéma. En faisant d’un fétichiste la dernière figure de son œuvre, il donne enfin un nom et un visage à l’obsession mortifère qui hante ses images depuis son premier film. Une relation d’emprise sadomasochiste, qui conduit l’homme et la femme sans cesse au bord de l’évanouissement, face à une extase douloureuse, aspirés par une forme de vide fatal. Chacun est débordé par son impuissance face aux pulsions contradictoires du plaisir et de la peine, du désir et de la répulsion, emportés par la jouissance de croire qu’il est possible de contraindre un amour sans fin et sans limite.

L’ultime personnage de Clouzot est photographe, c’est-à-dire maître du rituel, dont il délivre le sens : un corps-à-corps au terme duquel l’un enferme l’autre pour toujours, sans pouvoir jamais le posséder. C’est le lien essentiel entre bondage et photographie, entre fétiche et image. Au terme de la construction de ce rituel fait d’une sidération morbide, il y a donc l’image, la construction de l’image, la prise de vue photographique qui transforme très exactement le modèle en « cadavre vivant » : le cinéma qui retrace l’histoire d’un amour qui a fait le chemin de la souffrance et l’épreuve de la mort, un amour qui se découvre et s’accomplit dans l’acceptation de celle-ci. Extases douloureuses du photographe et de son modèle : les dernières visions d’Elisabeth Wiener immobilisée sur son lit d’hôpital, handicapée à vie, visions d’elle en suppliciée, en martyr enchaînée, en sainte… la sainteté que Bardot atteindra dans La Vérité en s’ouvrant les veines.

« Ça fait mal ? », demande dans le Corbeau le docteur Germain à Denise, qu’il désire éperdument sans se l’avouer encore. « Suffisamment », répond-elle. Le cinéma de Clouzot est peut-être d’abord et avant tout une méditation sur la douleur d’aimer. n

Bertrand Schefer