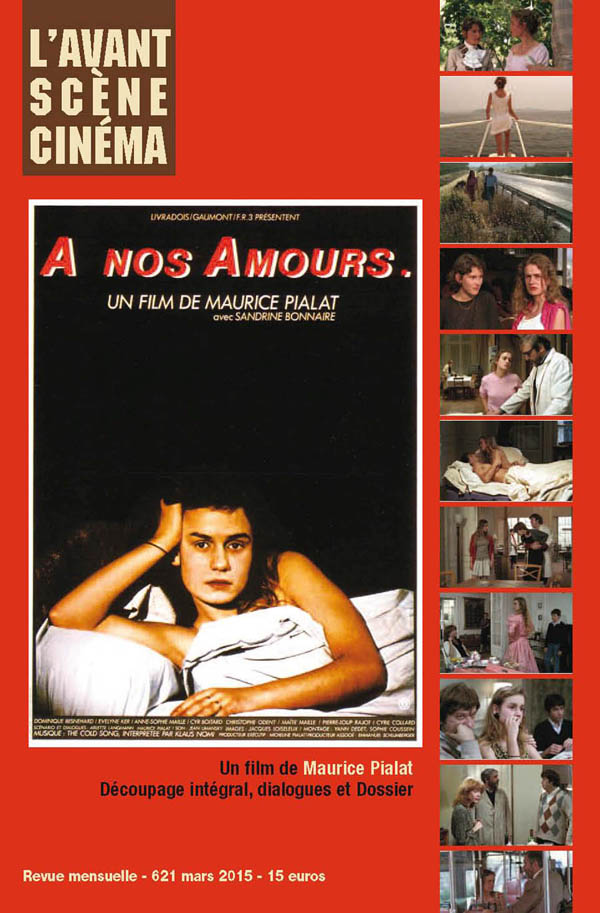

Numéro 621 – A nos amours de Maurice Pialat

Pour commander, cliquez ici

Extrait Dossier A nos amours

Sur la place de Maurice Pialat dans le cinéma français

Quand le mal aimé devient le roi

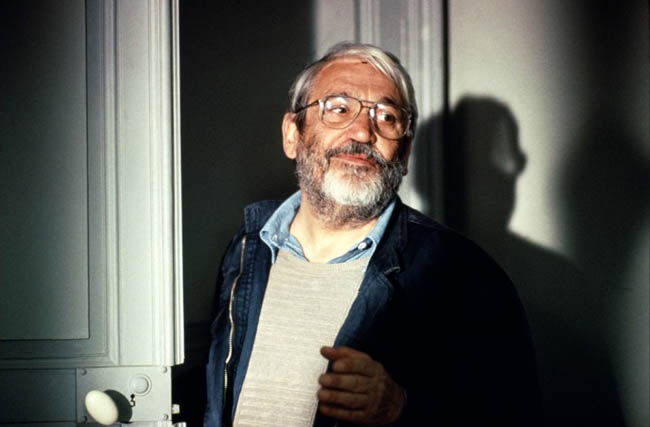

Lorsque Maurice Pialat finit par remporter la plus prestigieuse récompense que peut espérer un cinéaste, la Palme d’Or (la première à échoir à un film français, à ce moment-là, depuis Un homme et une femme de Claude Lelouch, vingt et un ans auparavant) pour Sous le soleil de Satan, il fit face aux sifflets du public et lança un fameux : « Si vous ne m’aimez pas, je ne vous aime pas non plus ! » Bravade, sans doute, et paradoxe d’un cinéaste qui même confronté à la réussite la plus indéniable, n’a jamais cessé de se sentir rejeté par un cinéma français qui ne l’accepta que tard.

Pialat a tout gagné (César, Palme) mais s’est sans cesse senti un peu paria au cœur de l’industrie du cinéma. Et pourtant, quelques décennies plus tard, force est de constater la victoire tardive du mal aimé. Qui a, à partir des années 80, exercé une influence sur le cinéma français jamais vue depuis celle de la Nouvelle Vague dans les années 60. C’est sur ce parcours, entre rendez-vous manqués, triomphes, échecs et admiration, que nous allons ici revenir.

Ambition et frustration

Si l’on aborde cette question sous l’angle de la vie de l’artiste, plusieurs données biographiques sautent au visage. Les films de Maurice Pialat, de la description de son enfance orpheline ballotée (L’Enfance nue) jusqu’à celle de son couple (Nous ne vieillirons pas ensemble, Loulou, voire À nos amours.) ont bien souvent été nourris par des faits ou événements précis de l’existence du réalisateur. Mais si l’on veut observer l’auteur sous l’angle de ses liens avec le cinéma français, alors c’est son ambition et son insuccès qui semblent plus pertinents encore. La carrière du metteur en scène a en effet démarré tardivement, et a rencontré au début des obstacles, des frustrations, qui ont créé un sentiment de rejet et d’incompréhension profonde entre Pialat et ce petit monde du cinéma français, qui ne semblait alors en aucun cas vouloir de lui. Et si un mouvement a cristallisé ce sentiment, c’est bien la Nouvelle Vague, ainsi que ses cinéastes stars (Truffaut, Godard) qui brillaient et tournaient pendant que Pialat rongeait son frein, durant presque toutes les années 60. Le metteur en scène fut du coup parfois plutôt violent, verbalement, centre ses célèbres collègues. Il leur reprochait plus précisément une forme d’arrogance, visible dans cette facilité qu’ils avaient à monter des films et faire parler d’eux. Mais cette arrogance, pour Pialat, ne s’appliquait qu’à la gestion de leur carrière : elle disparaissait des images et des films, que le réalisateur aimait à présenter comme, au bout du compte, plutôt ternes et académiques (à l’exception de Godard). Il est vrai que, malgré d’indéniables points communs, des différences de fond existaient et existent entre le groupe issu des Cahiers du cinéma dans les années 50 et Maurice Pialat, en premier lieu dans les fondements même de leur cinéphilie. Le petit groupe plus tard appelé Nouvelle Vague avait porté aux nues un certain nombre de cinéastes hollywoodiens (Hawks, Lubitsch, etc.) et avait poussé ce penchant jusqu’à sacraliser la période américaine de metteurs en scène qui ont parfois connu des heures glorieuses dans leur pays, comme Fritz Lang. Ce fut le cas pour Jean Renoir, le patron de ces jeunes Turcs, mais également celui du jeune Pialat. Renoir dont les longs métrages américains furent réévalués et présentés comme un aboutissement dans les pages des Cahiers du Cinéma. Un constat que Pialat ne partage pas. Pour lui, le grand Renoir est celui de La Bête humaine dans les années 30 et, à ses yeux, le metteur en scène de French Cancan, dans les années 50, est presque déjà artistiquement mort.

Le fantasme du cinéma populaire

Loin d’être anecdotique, ces lignes de fracture, qui peuvent sembler un écho lointain au débat entre Bazin et les jeunes Turcs au cœur des Cahiers du cinéma dans les années 50, définissent une ambition qui n’est pas exactement celle des metteurs en scène de la Nouvelle Vague. Il y a chez Pialat une volonté de succès qui est également, probablement, un désir d’intégration même au cœur du cinéma français, à la fois dans son présent, mais également son histoire. Pialat ne veut pas faire table rase, contrairement à Truffaut et ses amis (il se moquera d’ailleurs plusieurs fois de ces ambitions qu’il jugeait hypocrites). Il veut au contraire se confronter au cinéma français qu’il a pu admirer. Une démarche particulièrement claire dans l’un de ses films les plus célébrés, Sous le soleil de Satan, où Pialat affronte courageusement (ou avec arrogance, c’est selon) le Robert Bresson de Mouchette et du Journal d’un curé de campagne, en un seul mouvement. Mais plus que cette œuvre, c’est davantage Police, tourné juste avant, qui cristallise les ambitions et rivalités de l’auteur. Pour ce film, Pialat devient, de par le succès de À nos amours. le réalisateur le mieux payé du cinéma français. Malgré cette consécration, il ne peut s’empêcher de se placer dans un schéma de rivalité avec le Détective de Godard, autre film de genre tourné par un cinéaste prestigieux faisant office d’événement culturel et, potentiellement, public. Mais, contrairement au metteur en scène suisse, Pialat ne tente pas de prendre le film noir de haut. Comme le souligne son biographe, Pascal Mérigeau, il y a même, à cette époque, une volonté de Pialat de se situer dans la lignée des films populaires français qui ont bercé son enfance et lui ont ouvert les yeux sur la magie, si ce n’est les possibilités, du 7ème Art. Police est, sous cet angle, l’hypothèse la plus proche d’un certain cinéma que l’impatience même du metteur en scène (par exemple : il aime les belles images mais déteste, dans les faits, attendre que le chef op ait fini ses réglages avant de tourner) l’a empêché de pleinement concrétiser. Police avait pourtant tout : une star masculine au sommet (Depardieu), la vedette féminine du moment (Sophie Marceau, après le refus de Bonnaire) et l’espoir masculin de l’année (Richard Anconina). Le film rencontrera certes un certain succès (près de deux millions d’entrées) mais n’atteindra finalement pas l’objectif des deux millions que s’est fixé depuis longtemps le cinéaste. Il a, de plus, détesté l’expérience, malgré (ou à cause) des moyens inhabituellement importants qui furent mis à sa disposition. Le phénomène Pialat demeurera celui d’un cinéma d’auteur ouvert au public et pas celui d’un authentique cinéma populaire tel que Renoir (au moins le temps de ses films avec Gabin) a pu l’incarner.

Un cinéma français « pialatesque »

Néanmoins, cela n’a en rien empêché Maurice Pialat d’être, assez incontestablement, le cinéaste français des années 80, champion torturé d’une décennie au cours de laquelle il a remporté César et Palme d’or. Depuis le succès de Passe ton bac d’abord (à la fin des années 1970), sans doute le moment où le cinéaste a vraiment commencé à rencontrer son public, son influence sur les jeunes cinéphiles et les futurs cinéastes fut considérable. Pialat a pu incarner un art qui, sans rompre totalement avec les acquis de la Nouvelle Vague, proposait une voie différente, peut-être même un retour aux sources bazinennes, grâce à une réalisation obsédée par un souci de la vérité de l’instant, au-delà des considérations parfois formalistes qui préoccupèrent tant Godard, Rohmer et ses confrères. La plupart des auteurs qui ont émergé à partir du début des années 90 étaient, pour la plus grande partie, des héritiers, rebelles ou consentants, du cinéma de Maurice Pialat. Un réalisateur comme Cédric Kahn, par exemple, a démarré avec un long métrage, Bar des rails, sur lequel l’influence de Pialat avait pu sembler, pour certains, étouffante. Kahn a fini par trouver, en tournant et en se cherchant, un style personnel et parfois éloigné de ce glorieux prédécesseur. Abdellatif Kechiche, qui occupe actuellement une place similaire à celle de Pialat au milieu des années 80, a lui-même souvent cité Pialat (avec Lars Von Trier) comme une influence majeure envers laquelle le cinéaste semble même se placer, par instants, dans un schéma de rivalité au-delà des années. Le triomphe de La Vie d’Adèle fait en tout cas écho à celui des longs métrages de Pialat il y a trente ans, jusque dans les controverses sur le réalisateur et ses comédiens, qui rappellent assez fidèlement les anecdotes des plateaux mouvementés d’À nos amours. ou Van Gogh. Pialat a ainsi tant essaimé dans le cinéma d’auteur français que cet héritage est le symbole même de certains débats actuels sur l’essence même de ce cinéma. Le volonté du metteur en scène de placer une sorte de captation de la pulsion vitale de l’instant, et des acteurs, au-delà de la création esthétique structurée, se rattache à la fois à un crédo que l’on peut rapprocher d’André Bazin ou de Serge Daney (« Faites des plans, pas des images », avait fameusement dit ce critique) mais il est également fortement critiqué par des penseurs comme Slavoj Zizek, qui reproche au cinéma français une forme de platitude visuelle, contrecoup potentiel de ce naturalisme porté (volontairement ou pas) par l’art de Pialat. Une tradition contre laquelle le renouveau avorté du cinéma de genre français dans les années 90 s’était levé, avec notamment Mathieu Kassovitz et La Haine en porte-drapeau. Mais, presque vingt ans après, Kassovitz n’est nulle part et Kechiche domine l’industrie. L’ombre de Pialat, qu’on la supporte ou la conteste, est donc loin d’être levée.

La décennie des triomphes du metteur en scène fut également, par ailleurs, celle de la starification médiatique et commerciale des auteurs. La fin du star-system français, celle (concomitante) d’une bonne partie de son cinéma de genre, et la domination progressive de l’Avance sur recettes, finirent par créer un monde où le nom du réalisateur devenait le seul moyen d’identification possible de l’œuvre auprès du public. Il a donc été le précurseur de ce cinéma français où la pression (critique bien entendu, mais surtout financière) s’est lourdement déplacée sur les épaules des metteurs en scène. Maurice Pialat le mal aimé a parfois été maladroit dans son incarnation de ces nouvelles règles, mais le paradoxe demeure : celui qui s’est senti incompris et rejeté par le petit monde du cinéma français pendant presque toute sa carrière, a fini par modeler sensiblement ce même cinéma.

PIERRE-SIMON GUTMAN

Mademoiselle Suzanne

« Non, mais là, en ce moment, qui a raison ? Eux ou moi ? Où tu es ? » Où est Suzanne ? Cette question, c’est le sujet du film. La réponse de la jeune fille : « Je suis avec personne, je suis avec moi-même. Enfin je suis là, quand même… », improvisée par Sandrine Bonnaire dans la scène du repas, est suffisamment ambiguë pour perpétuer la magie de ce personnage de fiction qui illumine toute l’œuvre de Pialat.

Suzanne est donc un personnage de fiction. Un Golem. Comme il se doit, le Golem entre en effervescence. Comme dit le vieux Larousse, « Effervescence : état d’excitation, d’échauffement général, qui produit une sorte de trouble tumultueux ». Un Golem magnifique qui échappe cette fois vraiment à ses créateurs, rayonne, prolifère, se répand dans le monde réel pour toujours. J’écris « ses » créateurs, au pluriel, car l’une des forces de Suzanne est d’avoir été inventée à plusieurs.

Arlette

Suzanne commence avec Arlette Langmann. C’est son double autobiographique, ses quinze ans dans l’appartement-atelier de ses parents, rue du Faubourg-Poissonnière. Le prénom « Suzanne » est un hommage à la Susanna des Nozze di Figaro, amoureuse et émancipée. Quand elle écrit Les Filles du faubourg, première version du film à venir, Pialat insiste pour qu’Arlette Langmann ne se limite pas, qu’elle ne craigne pas de tout écrire. Elle écrit à trente ans, proche encore de cette effervescence-là. Et la puissance du futur personnage du film est décuplée parce que, pendant cette adolescence, Pialat était présent. En 1958, il a trouvé un refuge dans la famille de son ami Claude Langmann, qui sera bientôt Claude Berri. Pialat a alors trente-trois ans, il est marié, mais dans l’inquiétude perpétuelle, l’insatisfaction qui le caractérise. Il côtoie régulièrement cette petite fille, puis cette adolescente, et sa famille de fourreurs. Le père est d’origine polonaise, la mère d’origine roumaine. Comme beaucoup de familles juives arrivées d’Europe centrale dans les années 30, il s’agit de prolétaires, en tout cas de petits artisans, mais aussi de gens qui parlent et lisent mal le français tout en transmettant à leurs enfants une vénération pour l’art et la culture. Prolétariat et passion pour l’art, voilà qui touche nécessairement au plus profond le prolétaire à l’immense culture qu’a toujours été Pialat. La chaleur humaine, malgré les cahots, les conflits et les malentendus de la vie quotidienne, le mélange, dans l’appartement même, de la vie professionnelle et de la vie privée, Pialat en a été le témoin immédiat. Il n’adapte pas l’autobiographie d’un écrivain lointain. Il se saisit d’une histoire qu’il a connue de très près. Comme l’écrit Claude-Jean Philippe : « Une très jeune fille qui lui rappelle probablement une autre très jeune fille rencontrée autrefois »1. Ce qui pose d’ailleurs une question troublante. Tout le monde sait que Suzanne, c’est Arlette, que Robert, c’est Claude. Mais, dans le film, y a-t-il des traces du passage de Maurice dans la vie des Langmann ? Des traces qui apparaîtraient dans une scène, un détail, une réplique, un personnage ? Aurait-il en partie inspiré le personnage de Michel ? Laissons la question sans réponse. Elle a son charme et mérite de garder son mystère.

Le trouble pour Pialat, c’est qu’en 1966, il a débuté, avec la petite fille d’autrefois devenue une femme, une histoire d’amour qui dure encore au moment de l’écriture des Filles du faubourg et se termine à l’époque du tournage d’À nos amours. Se termine, mais se prolonge en complicité artistique. Au point qu’après le tournage, il veut écrire au générique : « À nos amours., un film de Maurice Pialat et Arlette Langmann ». Elle refuse, et, mais pour des raisons tout autres et bien plus complexes, ils se brouillent définitivement.

Sandrine

Arlette est donc le premier auteur de Suzanne. Vient ensuite Sandrine Bonnaire. Elle apporte à Suzanne son génie d’actrice adolescente, naïve et puissante. Elle a raconté combien elle était innocente à l’époque, au point de comprendre une remarque de Pialat sur Willy Kurant « qui venait d’Hollywood » comme une allusion bizarre à une marque de chewing-gum2 ! Innocente mais géniale, ce qui est peut-être la définition même de l’adolescence. Sandrine est d’origine modeste mais elle ne ressemble pas à Arlette, elle ne parle pas comme elle, elle n’appartient pas à ce temps « d’avant la pilule, les collants et la contestation », comme l’avait écrit Arlette Langmann. Ces différences vont enrichir Suzanne, la recréer. Libre d’inventer une nouvelle Suzanne grâce à la lucidité d’Arlette et Maurice qui la laissent s’épanouir, Sandrine Bonnaire est donc le deuxième auteur du personnage. Jean Umansky, l’ingénieur du son, captant en son direct la voix de Suzanne, et Jacques Loiseleux, directeur de la photographie, en qui Pialat a toute confiance, impriment aussi leur marque pendant le tournage à Paris, dans le grand appartement de l’avenue Victor Hugo. Comme l’autre chef-opérateur, Willy Kurant, l’avait fait rapidement lors du tournage dans le midi, notamment pour la scène du dortoir, dans cette pénombre que Pialat trouvait « magique ». Comme Cyril Collard, assistant passionné qui ne quitte pas Maurice.

Maurice

Mais Pialat est le vrai démiurge de cette créature. Arlette Langmann le savait en refusant de signer le film avec lui. Pialat se met quadruplement en scène face à elle. En tant qu’interprète du père d’Arlette, Hirsch Langmann, devenu Roger (comme le père de Pialat) en arrivant à Paris. En tant que père/inventeur de Sandrine Bonnaire. Ici c’est la figure classique du peintre et son modèle, tous deux sur le tableau. En tant que témoin de l’adolescence d’Arlette, et là, comme on l’a dit, il se cache peut-être dans ce tableau. Mais aussi, c’est sa quatrième manière d’être là, en tant qu’adolescent de 57 ans. La jeune fille qu’il a connue et la jeune fille qu’il a découverte sont les premiers modèles de Suzanne, mais le modèle de Suzanne c’est aussi lui-même, Maurice, celui qui pense que les adultes sont « tristes ». Dans le numéro des Cahiers de cinéma de janvier 1984, qui met À nos amours. au premier rang des films de l’année précédente, ex-æquo avec L’Argent de Bresson, le film de Pialat est mentionné dans la liste des films préférés d’Isabelle Huppert, de Marie-France Pisier, mais aussi de ces deux adolescents confirmés que sont Jacques Demy et Bernardo Bertolucci.

Comme dit Daney, « la vie selon Pialat : ratage et griserie »3. On ajoutera « trivialité et absolu ». D’une part, ne jamais oublier de montrer la vulgarité du réel, son obscénité triste, d’autre part préparer À nos amours. comme un poème. Tout grand cinéaste agit ainsi. Que trouve-t-on dans les pages du carnet de Pialat conservé à la Cinémathèque française, écrit juste avant le tournage ? De longs passages recopiés des poèmes de René Char (voir carnet page 12). Voici quelques exemples de ces vers, autoportraits de Pialat, sans doute :

Ne tient pas qui veut sa rage secrète

Sans diplomatie

On naît avec les hommes, on meurt inconsolé parmi les dieux

La bibliothèque est en feu

Et ce texte qui évoque la fausse mort du père et son apparition surprise :

Ce qui me console, lorsque je serai mort, c’est que je serai là

Phrase dont il ne recopie d’ailleurs pas les derniers mots :

disloqué, hideux – pour me voir poème

La poésie, et bien sûr la peinture et l’évocation de Van Gogh, inutile d’en dire davantage. Inutile de dire combien la vocation de tout artiste est de ne pas trahir l’adolescent qu’il a été.

Fasciné par la rencontre de Sandrine Bonnaire, il la filme comme l’emblème de l’inachevé, du « trouble tumultueux ». Et, pour la seule fois peut-être dans son œuvre, il ne condamne pas son personnage à la tristesse. La fin du film, malgré la dureté du récit qui précède, est un départ vers le possible, que le plan à la proue du bateau annonçait dès le générique. Suzanne ignore où l’emmène cet avion, elle a peur d’avoir « le cœur sec », son père pense qu’elle ne sait pas encore aimer, mais le réalisateur Pialat lui laisse ses chances. Il faut dire que l’adolescent Pialat vient de rencontrer une autre jeune fille, Sylvie Danton, régisseuse du film, avec qui il restera jusqu’à la fin de sa vie, qui sera la mère de son premier et unique enfant. Cette fille qui confesse trente ans après : « J’avais 22 ans. La première fois que je l’ai embrassé, j’ai pensé : “J’en prends pour dix ans !” Je savais que ce ne serait pas une petite histoire et j’ai senti immédiatement que j’allais être la mère de ce type ».4

Ce regard charmé, l’enchantement qui a saisi Pialat en rencontrant Sandrine Bonnaire, n’a peut-être son équivalent que dans les images de son fils Antoine en 1995 dans Le Garçu. Dans ces longs plans amoureux sur un enfant qu’il est stupéfait d’avoir créé aussi beau, dans cette naïveté de père qui outrepasse les limites du métier de cinéaste pour devenir le portraitiste fasciné de son rejeton (on pense à Auguste Renoir peignant son fils Jean), Pialat est à nouveau un cinéaste heureux, ce qui ne lui est pas souvent arrivé. Ce qu’il démontre en tout cas dans À nos amours. avec la scène de la fossette et dans le plan flou du sourire dans l’autobus, avant l’arrivée de Suzanne à Orly. Mais la vigilance de l’adolescent Pialat ne se relâche pas. Dans une note du carnet déjà cité (voir page 11) il écrit pour cette scène du bus ces phrases à Suzanne qu’il ne conservera pas : « C’est frappant de voir combien les gens font peu de cas de leur vie – Fais attention à la tienne – Le gâchis est là – Très vite (sic) qu’on ne n’en rend pas compte ». Dans cette fin du film, le dernier plan est un gros plan figé sur le visage de Suzanne. Ce dernier plan rappelle celui des Quatre Cents Coups, et sera beaucoup plus tard celui du splendide et méconnu Moi et Toi de Bertolucci. Finir sur une image fixe. Cette suspension, dans tous les cas, permet au personnage d’aller dorénavant où il veut. Tout est possible. n

RENE MARX

1. Article publié dans le magazine 7 à Paris le 23 novembre 1983.

2. Anecdote citée par Pascal Merigeau à la page 197 de son incontournable Pialat, Grasset, 2002.

3. Article paru dans Libération le 16 novembre 1983.

4. Le Nouvel Observateur, 20 février 2013.