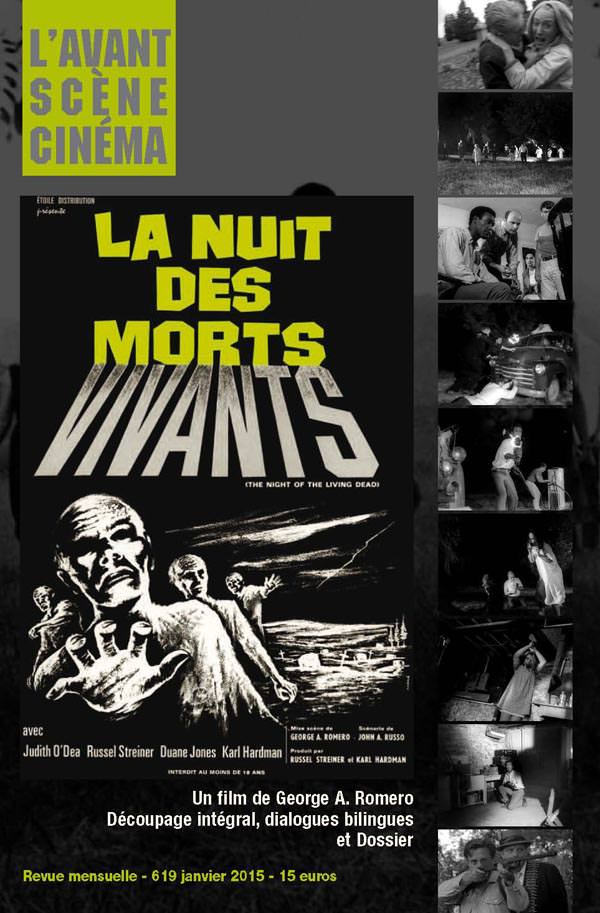

Numéro 619 – La Nuit des morts-vivants de George A. Romero

Pour commander, cliquez ici

Extrait dossier La Nuit des morts-vivants

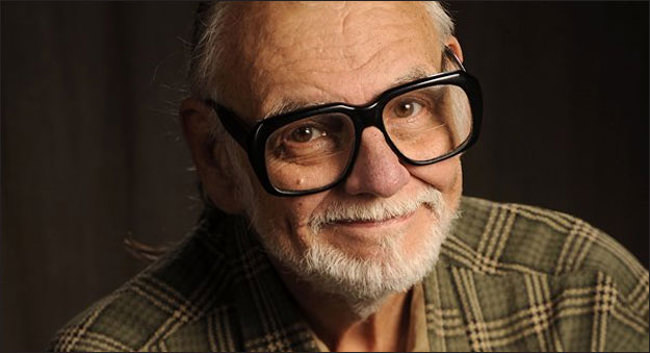

George A. Romero

Le cinéma d’horreur devient politique

En 1967, avec Le Bal des Vampires, Roman Polanski rend un hommage chaleureux à tout un pan du cinéma fantastique et d’horreur qui avait fait les beaux jours d’Hollywood et des studios Hammer, entre Dracula et le docteur Frankenstein, La Féline (Jacques Tourneur, 1942) et Le Chien des Baskerville, et qui se marginalisait sinon même disparaissait dans ces années 60 si réalistes. Et pourtant, l’année suivante, deux films bouleversent, chacun à leur manière, la planète cinématographique en faisant exploser ce genre moribond et en l’entraînant sur de nouveaux chemins. Avec Rosemary’s Baby, Roman Polanski, encore, ouvre la voie à une longue série de thrillers horrifiques hollywoodiens gorgés de phénomènes surnaturels et parapsychologiques. Et George A. Romero remet au goût du jour le film de zombie qui, avec Vaudou (Jacques Tourneur, 1943), restait ancré dans le folklore haïtien.

La Nuit des morts-vivants : le choc

Ce premier film, La Nuit des morts-vivants est un choc absolu. Tourné en 16 mm et en noir et blanc, avec des acteurs inconnus et un budget de 114 000 dollars, dont 60 000 de la poche même du réalisateur et des quelques amis qui ont plongé avec lui dans l’aventure, le film en rapportera 6 millions et demeure l’un des longs métrages indépendants les plus rentables jamais produits aux États-Unis. Dans un contexte social et politique difficile, combat pour les droits civiques et contestation de la guerre du Viêt-Nam déroulent son lot de manifestations et de violences, La Nuit des morts-vivants sort sur les écrans, le 4 avril, jour de l’assassinat de Martin Luther King. Inspiré par le roman Je suis une légende de Richard Matheson, Romero oppose un groupe d’humains désespérés, cloîtrés dans une maison isolée, à une armée de morts sortis de leurs tombes. Loin du style gothique de la Hammer, le cinéaste a tourné comme un reportage, caméra sur l’épaule. Le résultat est saisissant, totalement novateur.

Et pas simplement dans la forme. Romero qui a 27 ans, est en totale adéquation avec la jeunesse de son temps. Ces zombies n’ont rien de théâtral. Très proches de l’humain qu’ils étaient avant leur mort, ne sont-ils pas la représentation des enfants sacrifiés de la Guerre froide, victimes de dirigeants politiques, apprentis sorciers, incapables de maîtriser les feux de toutes sortes qu’ils ont eux-mêmes allumés, ou bien la métaphore explicite de la mauvaise conscience d’une Amérique minée par le génocide des Indiens et embourbée dans cette « sale » guerre du Viêt-Nam ? Quant aux humains bloqués dans la maison dans un huis clos étouffant, ils ne sont que le symbole d’une société déchirée par les dissensions internes, incapables d’agir en communauté. Romero n’a guère de tendresse pour ses protagonistes, et le message est clair : à sa mort, chacun n’a que ce qu’il mérite.

Devant ces zombies cannibales (encore une originalité romerienne), l’absence de grandiloquence, l’humour noir glaçant, le discours fortement politique, le spectateur, coincé entre terreur et répulsion, comprend confusément que de nouveaux codes du fantastique et de l’horrifique jaillissent de cette Nuit des morts-vivants. Plus rien ne sera comme avant.

Romero de New York à Pittsburgh : l’indépendance avant tout

George Andrew Romero naît le 4 février 1940 dans le Bronx. Fils d’un graphiste spécialisé dans la création d’affiches, il grandit à New York, où, adolescent, cinéphile et amateur de BD, il commence à tourner des films avec une caméra 8 mm. Il fréquente assidûment les cinémas, découvre Jacques Tourneur, les Dracula, les Frankenstein, et des films comme Le Météore de la nuit (Jack Arnold, 1953) ou L’Invasion des profanateurs de sépultures (Don Siegel, 1956). Il s’inscrit à l’université Carnegie-Mellon de Pittsburgh, en Pennsylvanie, entame des études de dessin et de peinture, et s’inscrit à des cours de théâtre. Ce grand gaillard d’un mètre quatre-vingt-seize obtient son diplôme en 1960, s’installe définitivement à Pittsburgh et commence à tourner, principalement, des courts métrages et des publicités. Il monte avec quelques amis une petite société spécialisée dans le film publicitaire et le film documentaire. Producteur, acteur, réalisateur, monteur, scénariste, directeur de la photographie, George Romero fait tout. En 1967, il écrit avec John A. Russo le scénario de la Nuit des morts-vivants qu’il produit, tourne et monte dans la foulée.

« Avec de amis, j’avais monté une boîte pour faire des films d’entreprise, des pubs pour de la bière, etc. Et nous avions toujours rêvé de faire un film. Au bout de trois ans, nous avons commencé à avoir du succès et nous avons essayé de réunir des fonds pour tourner un film sérieux à la Bergman. Mais comme n’avons pas réuni assez d’argent, nous nous sommes dit que nous devrions plutôt faire un film commercial, en fait un film d’horreur. J’avais écrit une nouvelle que nous avons adaptée avec mon ami John Russo pour en faire un film. »

Lorsque le film sort, Romero n’a pas le sentiment d’avoir réalisé un film culte qui marquera à jamais l’Histoire du cinéma au même titre que Le Cuirassé Potemkine, Citizen Kane ou encore À bout de souffle.

« Nous étions juste une bande de gamins des sixties, dégoûtés que l’élan Peace and Love n’ait pas pu changer le monde. Notre colère s’est naturellement retrouvée dans le film. Notamment dans le dernier quart d‘heure, où j’ai délibérément essayé d’imiter les bandes d’actualités qu’on nous servait tous les jours à la télévision. Mais ce qui a été perçu par la suite comme l’engagement politique le plus fort fut le choix d’un Noir pour le rôle principal. En fait, Duane Jones était simplement le meilleur acteur parmi notre groupe d’amis, même si le scénario avait été écrit pour un personnage blanc. Nous n’avons pas changé le scénario quand Duane a accepté de jouer le rôle. Dans notre imagination, le personnage était blanc. Et Duane s’inquiétait. Il disait que les gens n’allaient pas l’aimer et qu’ils allaient quitter la salle parce qu’il frappait une fille blanche. L’atmosphère était tendue à l’époque. Nous avons tourné le film en 1967, à l’époque des émeutes de Watts et tout ça était très sensible, ça explosait. Je n’ai pas réalisé à l’époque quel impact ce choix pourrait avoir. Une fois le film terminé à Pittsburgh, nous avons embarqué les bobines dans le camion et avons pris la route jusqu’à New York pour la première. Ce soir-là, à la radio, nous avons appris que Martin Luther King venait d’être assassiné. »

La Nuit des morts-vivants sort aux États-Unis souvent en double programme, puis quitte l’affiche au bout de quelques semaines avec des résultats tout juste satisfaisants.

Lorsque le film sort en France le 21 janvier 1970, Serge Daney dans Les Cahiers du cinéma relève l’originalité du film et s’attarde sur l’importance du contexte politique sous-jacent qui estampille brillamment l’œuvre. À la lumière de cet article, les critiques américains revoient leur copie et le film « ressort de sa tombe » pour une nouvelle exploitation.

« Ce succès m’a paralysé pendant plusieurs années. Je ne me voyais pas refaire un film de morts-vivants sans avoir un solide arrière-plan politique. »

L’horreur toujours mais sans les zombies

C’est pourquoi, George Romero abandonne le thème des zombies, continue son activité « industrielle », s’essaie sans succès à la comédie romantique (There’s Always Vanilla sorti aussi sous le titre The Affair, en 1971) et revient au film d’horreur avec trois œuvres de moindre importance mais où la critique sociale ou politique affleure toujours. Season of the Witch (1972, sorti uniquement en vidéo en France sous le titre Hungry Wives), sans doute son plus mauvais film, conte la dérive d’une jeune femme, lassée par sa vie d’épouse modèle, vers la pratique de plus en plus dangereuse de la sorcellerie. La Nuit des fous vivants (1973) décrit une petite ville de Pennsylvanie dont l’alimentation en eau est polluée par un médicament expérimental à la suite d’une erreur de l’armée. Les habitants sont pris d’accès de folie particulièrement violents et sont bientôt parqués dans des camps… Enfin Martin (1977) qui détourne le thème du vampire en contant l’histoire tragique d’un beau jeune homme, bien sous tous rapports, qui pénètre un jour dans le compartiment d’un train, viole la jeune femme qui s’y trouve, la tue et boit son sang…

« Martin est mon film préféré. Je suis incapable de dire pourquoi. J’essayais encore d’être un franc-tireur et d’être complètement indépendant. Entre l’équipe technique et les acteurs, l’ambiance était parfaite. Nous étions en tout quatorze pour faire le film. Et tout le monde, les acteurs comme John Amplas, aidaient à porter l’équipement. Il n’y avait pas de syndicat, juste un groupe de gens qui voulaient vraiment faire ce film. Pas d’horaires non plus. Nous tournions tant que nous n’avions pas obtenu ce que nous voulions. Et je n’ai jamais pu depuis aboutir à un résultat semblable. J’ai eu tous les plans que je voulais. C’est sans doute pour ça que j’aime autant ce film. Bon ou mauvais, j’avais au moins fait ce que j’avais voulu. »

Pour le tournage de Martin, Romero fait appel à un jeune spécialiste des effets spéciaux et du maquillage, Tom Savini. Particulièrement satisfait, le cinéaste l’engagera à nouveau pour Zombie (1978) et Le Jour des morts-vivants (1985). Savini continuera ensuite dans le genre en se faisant remarquer pour son travail dans Maniac (William Lustig, 1980), Vendredi 13 (Sean S. Cunnhingham, 1980) ou encore Massacre à la tronçonneuse 2 (Tobe Hooper, 1986). Par contre, son remake en tant que réalisateur de La Nuit des morts-vivants (1990) n’offre aucun intérêt. Et puis, Tom Savini a une gueule de cinéma et Romero saura l’utiliser dans plusieurs de ses films.

Rencontre avec Dario Argento : Le Crépuscule des morts-vivants

Toujours lors du tournage de Martin, le réalisateur fait aussi la connaissance de Dario Argento, son alter ego italien alors au sommet de sa gloire qui lui propose de produire une suite à La Nuit des morts-vivants. Un accord est signé. Romero se charge du scénario et de la réalisation et Argento obtient de sortir une version pour l’Europe non édulcoré par la MPAA (Motion Picture Association of America) et financé par son frère Claudio. Les deux Italiens exigent aussi que la bande originale soit composée par Goblin, un groupe transalpin de rock progressif. Romero accepte avec enthousiasme.

« Il a fallu que je découvre un immense centre commercial près de Pittsburgh. J’ai pu le visiter avant l’ouverture au public et j’ai été fasciné par le ballet des camions de marchandises. Je me suis alors dit qu’on pouvait s’amuser avec la folie de la société de consommation. »

Ainsi naît Zombie – Le Crépuscule des morts vivants (1978), qui voit l’histoire commencer immédiatement à la suite des événements du premier opus. Quatre personnes se réfugient dans un centre commercial pour échapper aux zombies. L’espace est plus grand et le ton plus violent même si le cinéaste y instille quelques scènes de comédie. À l’arrivée, Romero réalise un deuxième chef-d’œuvre du cinéma gore qui contrairement au premier va d’abord sortir en Europe allégé de quelques dialogues et scènes de comédie (il sera toutefois interdit en France pendant cinq ans pour incitation au pillage des supermarchés !), y connaître un grand succès et donner naissance à un grand nombre d’avatars.

Romero, qui a très peur du verdict de la MPAA, décide pour éviter le classement X de sortir le film « Unrated » (non classé). Le succès immédiat du film lui donne raison.

Le film engrangera au fil des années quelque

55 millions de dollars dans le monde. Il avait coûté 1 500 000 dollars.

« Pendant la production de Zombie, j’ai compris que je pouvais faire revenir mes morts-vivants chaque fois que j’avais quelque chose à dire sur les mutations de la société américaine. Une occasion rêvée de m’amuser avec les codes du genre tout en glissant des considérations politiques. Je suis toujours resté fidèle à cette approche. »

Rencontre avec Stephen King et 3ème opus des zombies

Son distributeur lui propose alors de faire trois films à condition qu’il n’en fasse qu’un avec des zombies.

« J’ai accepté la proposition de “United Artist Theaters Circuit” et j’ai travaillé pendant six ans pour faire Knightriders, Creepshow avec Stephen King et enfin mon troisième film de zombie, Le Jour des morts-vivants. Six ans, ça peut paraître long mais il faut savoir que je fais tout dans mes films. Je m’occupe du montage, du mixage, etc. Je ne veux pas lâcher le film tant qu’il n’est pas fini. »

En 1981, Romero réalise donc Knightriders, un film d’aventures plutôt décalé mettant en scène une bande de motards qui vivent selon les codes de la chevalerie et organise des spectacles inspirés de la légende du roi Arthur et de la Table ronde. Ed Harris en est l’acteur principal. On le retrouve l’année suivante dans une des cinq histoires d’épouvante que le cinéaste met en scène dans Creepshow, à partir d’un scénario de Stephen King, inspiré par les fameuses E.C. Comics, BD d’horreur apparues dans les années 50. Ce film assure encore un beau succès à Romero à qui l’on propose de réaliser un deuxième volet. Celui-ci se contentera d’en écrire le scénario d’après des nouvelles de Stephen King. Creepshow 2 sera réalisé par Michael Gornick en 1987.

Dans ses années 80, Romero est happé par la télévision qui lui propose de créer une série d’horreur intitulée Histoire de l’autre monde (Tales from the Darkside). Il supervisera les quatre-vingt-dix épisodes de 30 minutes qui seront diffusés entre octobre 1983 et juillet 1988 (on a pu voir la première saison en 1985 sur Antenne 2). En 1990, une version cinéma verra le jour (Darkside, les contes de la nuit noire), réalisée par John Harrison sur un scénario de George Romero.

En 1985, Il réalise le troisième opus de sa saga des zombies. Le Jour des morts-vivants, le contexte politique est flagrant, le cinéaste règle ses comptes avec l’Amérique de Reagan dans un film sombre et désespéré qui voit le triomphe des monstres pour lesquels Romero dégage de plus en plus d’empathie au regard d’une humanité en pleine déliquescence, avec pour seule morale celle définie par la force d’une autorité corrompue. Après la maison et le centre commercial, le groupe de survivants (essentiellement des scientifiques et des militaires) que nous décrit le scénario a trouvé refuge dans une base militaire sous la terre. Le huis clos est encore plus étouffant et interdit toute relation autre que primaire et féroce entre les membres du groupe. Un public fidèle répond encore présent et Romero peut mettre en place de nouveaux projets.

Travail avec Dario Argento et Stephen King toujours

En 1988, il réalise Incidents de parcours dont il a aussi écrit le scénario. L’histoire de ce jeune scientifique qui sombre dans la dépression après un accident qui l’a rendu paraplégique jusqu’au moment où un ami scientifique lui offre un singe capucin. L’animal, qui a subi plusieurs expériences, lui redonne goût à la vie mais devient peu à peu très agressif avec l’entourage du jeune homme. Sans les zombies, le charme vénéneux de cette histoire n’opère pas vraiment. Mais Romero est déjà sur un autre projet avec Dario Argento qui a imaginé un film collectif qui verrait, hormis lui-même et son ami, Wes Craven et John Carpenter y participer. Chacun devait mettre en scène une nouvelle d’Edgar Allan Poe. Toutefois, ni l’un ni l’autre ne sont libres et seuls Argento, qui choisit Le Chat noir, et Romero, qui adapte L’Étrange Cas de Monsieur Valdemar, se retrouvent aux manettes de Deux Yeux maléfiques (1989), qui sortira en Italie en 1990 et en France seulement en 1992. L’union de ces deux génies du film d’horreur n’obtient pas le succès public escompté, même si les adeptes du genre sont encore nombreux et y trouvent leur compte.

En 1992, Romero écrit l’adaptation du roman de Stephen King La Part des ténèbres, le film au titre éponyme sort l’année suivante. Mais l’histoire de cet écrivain qui découvre que le pseudonyme sous lequel il écrit des romans ultra-violents et dont il veut se débarrasser, a « une vie propre » s’avère un échec commercial au regard des 15 millions de dollars qu’elle a coûté et malgré un accueil critique plutôt favorable.

La fin du siècle le voit se consacrer à la ressortie anniversaire de La Nuit des morts-vivants qui a trente ans en 1998, et à l’écriture d’un nouveau scénario entre fantastique et horreur, Bruiser : Un employé de bureau timoré, plutôt méprisé par son entourage, se réveille un matin sans visage. Il réalise qu’on vient de le priver de la seule chose qui compte pour lui, son identité. Il décide alors de se venger de tous ceux qui ont fait de lui ce qu’il est devenu. Le film sort à l’orée du nouveau millénaire et ne rencontre toujours qu’un public restreint.

La saga des zombies continue

Le 11 septembre 2001 est un grand choc pour les États-Unis et le monde. Romero voit dans cette tragédie le ferment d’un quatrième opus de la saga des zombies. Il lui faut attendre 2004 pour réunir les 17 millions nécessaires à la réalisation. Cette fois-ci, les zombies plus humains que jamais représentent les laissés-pour-compte d’une société occidentale mondialisée et capitaliste dirigée par une minorité puissante et riche isolée dans une tour fortifiée. La métaphore politique exprimée dans Le Territoire des morts est implacable, agressive et désespérée. Le film sort en juin 2005 après une présentation hors compétition au Festival de Cannes. Le succès, même s’il n’est pas aussi éclatant que pour les premiers opus, est au rendez-vous avec plus de 40 millions de recettes.

Romero envisage rapidement un cinquième volet à sa saga autour de la tyrannie des médias et la fausse liberté offerte par Internet. Se rappelant ses débuts, il montre un petit groupe d’étudiants partis tourner dans une forêt un film d’horreur à petit budget. Mais ceux-ci apprennent par la télévision que des morts-vivants provoquent des massacres dans tout le pays. Ils décident de filmer toutes ses exactions et de les poster sur le Net afin de délivrer une vérité que les journaux télévisés cachent. Dans ces Chroniques des morts-vivants (2008), filmé à l’aide d’une caméra haletante et subjective (le syndrome Blair Witch Project est passé par là) le regard porté par Romero sur l’immense manipulation des images tant à la télévision que sur le Net s’avère d’un scepticisme absolu et ne nous offre aucun espoir de retrouver un quelconque libre-arbitre. Un succès plus que mitigé ponctue sa sortie malgré une nouvelle fois des critiques plutôt favorables.

Dernier opus à ce jour (le sixième), Le Vestige des morts-vivants (2010), quitte la ville pour un univers pastoral envahi par les zombies. On retrouve des soldats croisés dans Chronique des morts-vivants et une rivalité entre deux familles, les O’Flynn qui veulent éliminer tous les morts-vivants et les Muldoon qui souhaitent garder leurs proches auprès d’eux, enchaînés et domestiqués, espérant un remède futur.

Romero mêle allègrement les codes du film d’horreur et du western (se permettant même quelques références appuyées) et, toujours fidèle à sa volonté de pamphlet politique, revient sur cet impérialisme américain qui trouve ses racines dans un puritanisme insupportable et une conquête du territoire responsable de tant d’excès. Mais le recours aux valeurs des premiers pionniers face à une société des hommes qui s’effondre n’est pour lui qu’un pis-aller.

Après plus de 45 ans, l’œuvre de George A. Romero fait preuve d’une cohérence et d’une originalité jamais démenties. L’importance des codes mis en place au fil de ses films, en particulier dans les six opus de sa saga des zombies, donne à cette œuvre une place fondamentale dans l’histoire du cinéma de genre. Le zombie avançant avec une lenteur inquiétante et inexorable, les jambes et les bras raidis, la bouche ensanglantée, les yeux exorbités, est entré dans l’imaginaire du 7ème Art au même titre que le somnambule du docteur Caligari, les vampires interprétés par Max Schreck (Nosferatu), Bela Lugosi ou Christopher Lee, ou encore la créature du docteur Frankenstein, inoubliable Boris Karloff. Et puis, Romero inscrit les aventures horribles qu’il raconte dans une réflexion politique pertinente et agressive, née dans l’ébullition progressiste des années 60, et qui a su évoluer au fil des événements qui ont bousculé les États-Unis sans jamais perdre sa lucidité critique. Loin de là.

Et ce n’est pas la moindre de ses qualités.

GÉRARD CAMY