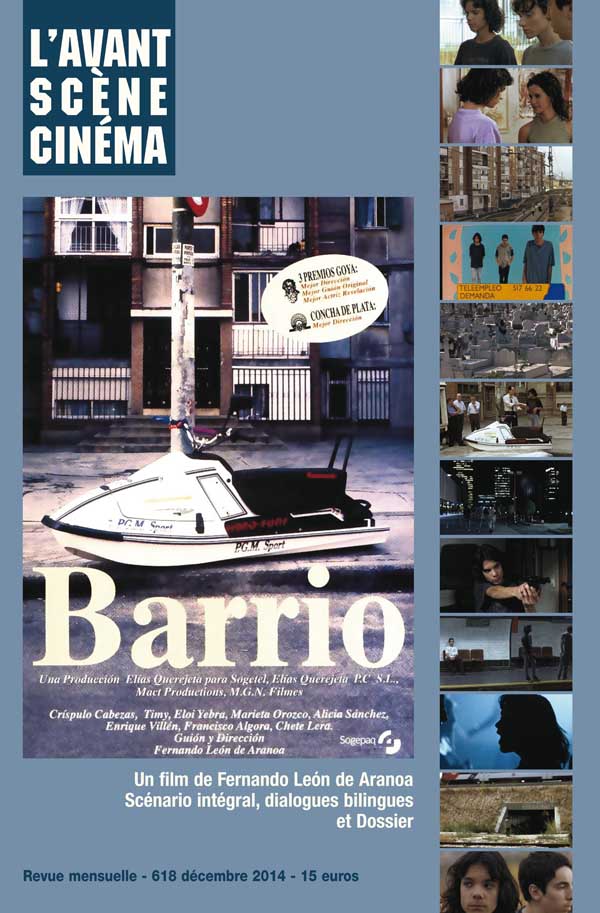

Numéro 618 – Barrio de Fernando León de Aranoa

Pour commander, cliquez ici

Extrait Dossier Barrio

Fernando León de Aranoa

Un cinéaste aux talents multiples

Le grand public français connaît fort mal le cinéma ibérique, à l’exception notable de son plus grand représentant, Pedro Almodóvar, qui enthousiasma l’hexagone avant la péninsule. À chaque génération son réalisateur de prédilection. Carlos Saura éclipsait dans les années soixante-dix les Juan Antonio Bardem et Luis García Berlanga, pourtant figures tutélaires d’un cinéma originalement engagé dans son temps. Si, parfois, un cinéaste parvient à franchir les Pyrénées, on le doit surtout aux différents festivals de cinéma espagnol (Nantes, Toulouse, Marseille, Annecy…) qui ont permis de faire connaître d’autres réalisateurs tels que, entre autres, Julio Medem, Fernando Trueba ou Montxo Armendáriz, et au labeur des rares distributeurs français qui jouent la carte hispanique comme Colifilms qui vient malheureusement de cesser son activité. Il arrive aussi que la décision de tourner en anglais ouvre les portes des salles françaises, comme ce fut le cas avec Alejandro Aménabar. Parmi les nombreux cinéastes espagnols reconnus chez eux et qui mériteraient de l’être chez nous, on trouve Fernando León de Aranoa.

Né en 1968, ce petit-fils du peintre muraliste Juan Aranoa, commence à étudier le dessin aux Beaux-Arts. Passionné de bande dessinée, il s’intéresse tout autant au récit qu’à sa transposition graphique, c’est pourquoi il entre à la Faculté des Sciences de la Communication (ancienne École de Cinéma fermée sous Franco) afin d’étudier l’écriture de scénario. Sa maîtrise du dessin et son aptitude au récit le conduisent à réaliser des storyboards puis à passer à la réalisation. Elías Querejeta qui produisit, notamment, les principales œuvres de Carlos Saura, remarque ce jeune réalisateur qui n’a à son actif, en 1994, que trois courts métrages, dont Sirenas qui séduit le producteur. Il lui donne alors la possibilité de réaliser son premier long métrage, Familia, en 1996. Le succès est immédiat. Le film est récompensé lors de la cérémonie des Goyas (les Césars ibériques) et au Festival de Valladolid où il obtient le prix du Meilleur Réalisateur. Accueil de la critique et du public confirmé puisque son deuxième long métrage, Barrio (1998), obtient quant à lui, le second prix du Festival international de cinéma de Saint-Sébastien ainsi que deux Goya remis par ses pairs au titre de Meilleur Réalisateur et Meilleur Scénario original. Quant au troisième, Les Lundis au soleil (2002), on peut parler de consécration puisque, non seulement il reçut la Concha d’or au festival de Saint-Sébastien et cinq statuettes aux Goya, mais son film fut aussi sélectionné pour représenter l’Espagne aux Oscars. Sa maîtrise de l’écriture cinématographique l’a conduit à réaliser ses propres scénarios originaux, comme c’est aussi le cas les deux films suivants, Princesas (2005) puis Amador (2010). En revanche, son dernier film en post-production, A perfect day, part d’une adaptation du roman de Paula Farias, Dejarse llover.

S’il n’a réalisé pour l’heure que six longs métrages de fiction, il est aussi l’auteur de vidéo-clips, de nombreuses nouvelles, de documentaires ou de scénarios écrits pour d’autres. Depuis 2005, il a créé sa propre maison de production Reposado producciones cinematográficas. Dans ses œuvres de fiction ou documentaires, il traite aussi bien de l’enfance brisée des enfants soldats en Ouganda, (Buenas noches, Ouma, court métrage inclus dans le documentaire collectif Invisibles, en 2007), du sous-commandant Marcos au Chiapas dans Caminantes, documentaire de 2011, de l’adolescence frustrée dans Barrio, du chômage et de la précarité dans Les Lundis au soleil, de l’immigration et de la prostitution dans Princesas, de la solitude et de l’intégration dans Amador, tandis que sa passion pour l’auteur-compositeur Joaquín Sabina l’a conduit à réaliser un documentaire sur sa dernière tournée en 2011.

La critique généraliste espagnole compare volontiers León de Aranoa à Ken Loach. En effet, si l’on excepte les fresques historiques propres au cinéaste anglais, ils traitent tous deux de sujets dits « de société » en privilégiant les personnages qui souffrent d’un néo-libéralisme triomphant. Mais on trouve également des similitudes avec le cinéma des frères Dardenne. Il s’agit bien là de réalisateurs qui, au-delà d’une approche vériste et sur une base documentaire, s’attachent avant tout à réaliser des portraits de personnages qui transcendent la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent.

Barrio est avant tout un portrait de trois jeunes, représentatifs d’une jeunesse urbaine à qui tout est promis mais rien n’est donné. Dans une Espagne de 1998 où le nouveau chef du gouvernement, José María Aznar, ne cesse de psalmodier que l’Espagne va bien (« España va bien »), le réalisateur nous montre les laissés-pour-compte d’un « miracle économique » basé sur un libéralisme effréné. Après quatre législatures du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (de 1982 à 1996) le Parti Populaire prend le pouvoir avec l’objectif déclaré de faire baisser le chômage. Pari gagné, en apparence, puisque le taux passe de plus de 21% de la population active à la fin du mandat de Felipe González à 14% en 1998, grâce à la montée en puissance des contrats précaires, instaurés par le précédent gouvernement et qualifiés à l’époque de contrats poubelle (« contratos basura »). La feuille de route du premier gouvernement Aznar est entièrement centrée sur les critères de convergence dictés par les accords de Maastricht afin que l’Espagne puisse intégrer la zone euro en 1999.

C’est dans ce contexte économique et politique qu’est réalisé Barrio. Le titre renvoie ici essentiellement à la périphérie qu’elle soit urbaine ou sociale. D’ailleurs, hormis les panneaux routiers indiquant la M-401 , autoroute urbaine qui encercle la capitale madrilène, on ne peut situer avec précision les lieux référentiels. Il s’agit davantage de renvoyer à une zone indéterminée qui pourrait être n’importe quel lieu de relégation de ceux qui n’ont pas accès à la vie facile vantée par la publicité ou les fictions télévisuelles. Il s’agit là d’un credo du réalisateur qui revendique la nécessité « que le cinéma hypermétrope, celui qui ne voit bien qu’à distance, s’occupe de ce qu’il a à portée de la main, de ce qu’il oublie parce qu’il ne le comprend pas ou ne veut pas le voir »2. Le film nous montre l’incompatibilité entre la réalité et les rêves induits. Si l’incipit du film prend des allures de documentaire, il s’agit bien d’une fiction à laquelle nous convie le réalisateur. Les trois jeunes n’ont d’autre alternative que d’être spectateurs, par écrans interposés, de mirages qui leur sont inaccessibles, comme appréhender le sexe par moniteur de vidéosurveillance, jouir de l’argent facile à condition d’attaquer un fourgon blindé, passer des vacances sous les tropiques au travers de la vitrine d’une agence de voyages, aller sur des plages de sable fin peuplées de filles aux seins nus par le biais du journal télévisé ou rouler en voiture de sport en s’imaginant au volant de celles qui passent sous un pont autoroutier dont les garde-fous évoquent les barreaux d’une prison. Cette misère sociale et affective laisse entrevoir une situation pire encore, dans cette Espagne ne tenant pas ses promesses vis-à-vis de la jeunesse qui n’est pas née dans les beaux quartiers. L’existence d’un inframonde encore plus dissimulé aux regards qui l’ignorent où une descente aux enfers est toujours possible. Quelles alternatives attendent Manu, Javi et Rai hormis la relégation dans des bas-fonds, refuges de drogués en phase terminale ou d’immigrants clandestins, main-d’œuvre bon marché mais qu’on refuse de voir ?

Ce réquisitoire sans appel d’une société des apparences célèbre, malgré tout, la faculté à recourir à l’imagination, à raconter des histoires ou à se les raconter. C’est bien la capacité à inventer qui permet aux protagonistes de créer des mondes parallèles qui leur appartiennent. Même si l’issue du récit filmique, dont les ingrédients ont été préalablement disséminés (l’ambulance blanche que Rai ne voit pas passer dans son dos, l’obsession du policier pour les attentats de l’ETA) ne peut qu’être tragique. ■

JEAN-MARC SUARDI

Notes

1. Appelée aussi la quatrième ceinture de Madrid, elle délimite la proche banlieue des cités dortoirs accessibles par la M-50.

2. Fernando León de Aranoa, « Contra la hipermetropía. Sobre el cine y la realidad », Barrio, guión, Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 8 ½ Libros de cine, 2000, p. 278.