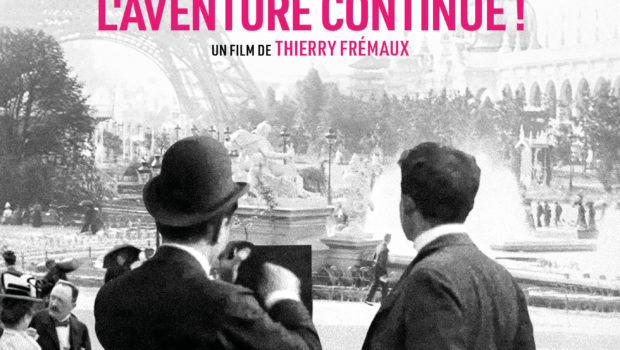

Lumière, l’aventure continue ! de Thierry Frémaux

Lumière, l’aventure continue ! est un voyage au cœur de l’origine du cinéma. À travers une centaine de petits films d’une durée de 50 secondes chacun tournés pour l’essentiel dans les cinq dernières années du XIXè siècle, il met en lumière l’essence du 7è Art tel qu’il a été imaginé par les frères Lumière. Ce film ne se contente pas de retracer l’origine du cinéma, il illustre également le langage poétique et la pratique sociale spectacle cinématographique, tel qu’imaginés par les frères Lumière. Il n’est pas question ici de perfection technique, mais d’une vérité brute et vibrante du monde capturée pour la première fois.

Les Lumière, ces grands bourgeois possédant des demeures de rêve à Lyon et à La Ciotat, ont cette particularité fascinante : ils choisissent de sortir de leurs élégantes résidences pour filmer la vie réelle et vibrante de l’époque. Ils s’intéressent au mouvement de la mer, à la rivière, à la rue, mais surtout aux gens : ceux qui travaillent, les enfants, les passants, et leurs conciliabules mystérieux. Ils filment la vie dans toute sa simplicité, la mettant souvent en scène car il faut tout montrer en 50 secondes, mais sans chercher à la sublimer : elle en tire une dignité intemporelle. Et c’est là que réside la magie des frères : ils inventent des mouvements d’appareil qui, plus de 130 ans plus tard, continuent de faire la beauté du cinéma. Le travelling, la caméra subjective qui se place là où nous ne pourrions jamais aller, le gros plan, la vue en plongée, le plan fixe idéalement cadré qui laisse l’image se transformer toute seule comme ce magnifique régiment de cavaliers arrivant du lointain : toutes ces techniques fondamentales sont nées avec Lumière et continuent à nourrir la pratique cinématographique contemporaine. Elles sont un moyen de nous faire ressentir l’espace, le temps, l’intimité de ce qui est filmé, et de nous rapprocher des gens, des lieux et des moments qui, autrement, nous échapperaient.

Dès le début, la caméra, bien qu’encore inconnue de ceux qui y apparaissent, exerce sur eux une sorte de magnétisme : ces « regards caméra » intempestifs créent une étrange connivence entre nous et des inconnus venus du fond des âges. Le film s’achève sur une tonalité lyrique, nous rappelant que le cinéma, avant d’être une technologie, était un art de capturer la durée, l’instant, et de saisir l’essence des choses dans leur simplicité. Cette contemplation, cette lenteur des plans, forment une poésie visuelle, qui contraste avec la frénésie du monde moderne et l’instantanéité du numérique. Le film nous plonge également dans une époque révolue, en offrant un témoignage de lieux que le temps a effacés. Des villes françaises que nous ne reconnaissons pas, comme Alger – qui n’était française que par une aberration de l’histoire – ou Toulon, dont la silhouette du vieux port a été anéantie par les bombardements de 1943-44, mais aussi la vie d’une famille japonaise qui semble sortie tout droit d’un film d’Ozu. Ces images sont des traces de ce que nous avons perdu et oublié, des fragments d’une mémoire collective aujourd’hui presque disparue. Ce film est une composition originale, qui s’assume en tant que voyage à la fois poétique et pédagogique. Pour le réaliser, il fallait réunir les films tournés il y a 130 ans et les exécuteurs imaginatifs du testament muet des Lumière : Thierry Frémaux, Maelle Arnaud, ainsi que toute l’équipe de l’Institut Lumière à Lyon.

Antoine Sire

Film documentaire de Thierry Frémaux (2025). 1h44.