Entretien Yves Boisset – Ressortie Le juge Fayard dit « Le shériff »

Nous avons réparé il y a quelques mois une injustice flagrante : aucun film d’Yves Boisset n’avait donné lieu à la publication d’un numéro de L’Avant-Scène Cinéma. Or, depuis janvier 2012, Dupont-Lajoie est à notre catalogue. Cet entretien complète d’une certaine manière le numéro (sans épuiser le sujet, loin de là). Il est pour nous évident qu’Yves Boisset est un cinéaste majeur de l’Histoire du cinéma. Sans doute ne propose-t-il pas un univers esthétique particulier qui se reconnaît au premier coup d’oeil (de toute évidence il a le bon goût de s’effacer derrière les sujets qu’il traite). Mais personne n’a fait montre d’une aussi belle constance dans la dénonciation des dysfonctionnements des corps constitués. Ses films ne sont pas militants, ils n’en ont pas la sécheresse puisque le plus souvent son amour du cinéma américain transparaît dans des polars menés tambour battant. Mais ce sont des films citoyens, qui nous incitent à nous battre pour un monde plus transparent, moins corrompu, moins brutal. Son oeuvre ne s’est pas bâtie toute seule. Notre homme a dû affronter plus souvent qu’à son tour les contrecoups de ses engagements. Il y a parfois laissé des plumes, mais le cinéma y a beaucoup gagné. Plutôt que de se livrer à un entretien purement cinématographique, où l’on aurait parlé de photo ou de direction d’acteurs, il ne nous a pas semblé inapproprié de revenir sur le cadre dans lequel ses films des années soixante-dix et quatre-vingt ont pu s’épanouir. C’est souvent édifiant…

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES ALION

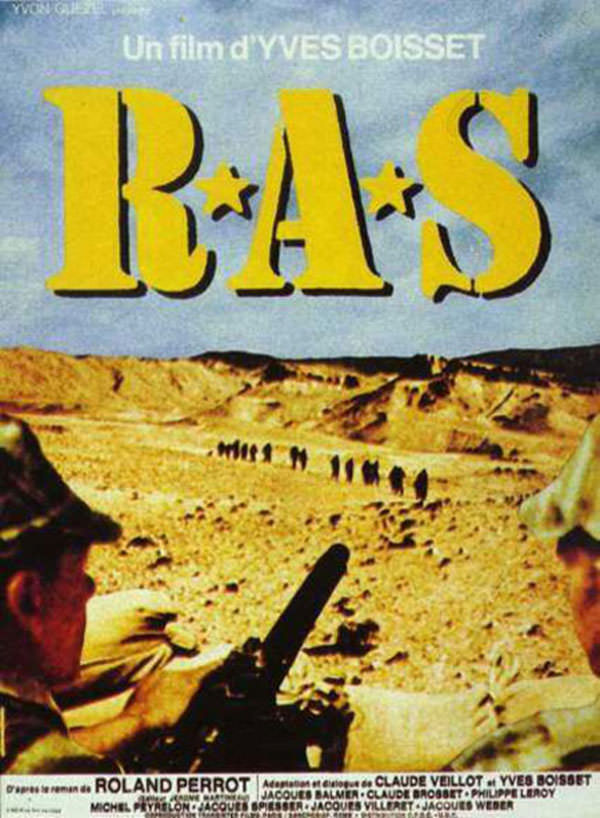

Au moment où vous réalisez R.A.S., il est évident que le cinéma français n’avait pas couvert la guerre d’Algérie avec le même entrain que ne l’avait fait le cinéma américain avec la guerre du Vietnam… Et parmi les films portant sur le sujet, bien peu s’étaient intéressés au contingent comme vous l’avez fait…

Yves Boisset : Deux films sont sortis à peu près au même moment : Avoir 20 ans dans les Aurès, de René Vautier, et R.A.S.. Les deux films se basaient en partie sur la même anecdote, la désertion de Noël Favrelière, et affichaient un peu le même esprit. R.A.S. a provoqué un séisme dans l’armée, particulièrement chez les anciens combattants d’Algérie. La FNACA s’était déchaînée contre le film. Et aujourd’hui, les anciens combattants d’Algérie me demandent d’aller présenter R.A.S. devant eux…

Vous avez-vous-même été combattant en Algérie…

Y. B. : Je n’ai pas eu le même parcours que Vautier pendant cette guerre… Et je n’ai vécu ni de près ni de loin les aventures de mes héros. Mais tout ce que raconte le film est rigoureusement exact. Y compris ce camp à l’abandon dans le désert, avec ces soldats désoeuvrés. J’ai d’ailleurs dû couper une scène, à la demande d’un général qui avait vécu les mésaventures du haut gradé de mon film. Cet homme était en inspection dans le désert, quand son hélicoptère a eu un ennui mécanique. Le pilote lui a dit qu’il existait un camp disciplinaire dans les contreforts des Aurès, près de Biskra. L’hélicoptère a atterri. Et le général a constaté que le camp était à l’abandon, tel que je le montre dans le film. Pire : les soldats ont entouré le général, ils se sont moqué de lui, lui ont arraché son képi, avant de démolir l’hélico… J’ai filmé la scène, mais à la demande du général concerné, qui s’estimait diffamé, j’ai accepté de la couper. J’avais suffisamment de problèmes par ailleurs.

Où le film a-t-il été tourné ?

Y. B. : Le film devait être une coproduction franco-algérienne. Les Algériens ont mis deux millions de francs sur le tapis, soit le quart du devis du film. Nous avons fait des repérages et nous avons trouvé un petit fort près de Biskra. Nous avons entrepris de le retaper. J’ai laissé mon chef déco avec son équipe et je suis rentré en France. Au bout de quelque temps, j’apprends que le chef déco est en taule à Biskra. Je débarque à Alger. Je réussis à faire libérer mon homme par le biais de l’ambassade. Puis je me rends au ministère de la Défense. Le ministre me reçoit et m’apprend que le film ne pourra pas se tourner en Algérie. En fait, à cette époque, l’armée algérienne avait des hommes sur la frontière marocaine, et des incidents sérieux se produisaient en permanence. Or, les bidasses algériens se trouvaient un peu dans la situation du contingent dont je voulais raconter l’histoire. Le ministre avait lu le scénario, et il l’avait trouvé franchement antimilitariste. En conséquence de quoi, les deux millions de francs ont disparu, on ne sait pas où. Et nous avons quitté l’Algérie. Mais par une sorte de miracle, j’ai rencontré Tarak Ben Ammar, qui par ailleurs se trouvait être le neveu de Bourguiba. Il m’a persuadé de venir tourner en Tunisie, en m’expliquant qu’il y avait des forts construits par les Français identiques à ceux que l’on pouvait trouver en Algérie. Et que l’armée tunisienne était équipée avec du matériel français. Nous avons donc tourné en Tunisie, avec l’aide des autorités.

Donc tout s’est bien passé…

Y. B. : En Tunisie. En France, cela a été une autre paire de manches. Nous n’avons pas eu accès aux casernes, même quand elles étaient désaffectées.

Où avez-vous tourné les manifestations lors du départ des rappelés ?

Y. B. : À Dreux, là où cela s’est réellement passé. Nous n’avons pas eu d’aide de la police bien sûr. Mais la figuration avait été fournie par la Ligue Communiste Révolutionnaire. Les militants étaient payés, et ils reversaient la moitié de leur gain à la Ligue. Mais tous voulaient jouer les manifestants, pas les flics. Il a fallu insister. Et cacher les cheveux longs de certains sous les casques. Le problème est que cer- tains casques ont glissé lors des échauffourées et que quelques mèches rebelles apparaissent à l’écran, qui sont un peu anachroniques.

Comment le film a-t-il été accueilli ?

Y. B. : R.A.S. a posé d’énormes problèmes de censure. La censure a exigé que l’on coupe une bonne partie de la scène de torture. D’une part parce que c’était diffamatoire vis-à-vis de l’armée, et d’autre part parce que la scène était estimée trop violente. Si j’acceptais de supprimer la plus grande partie de cette scène, l’interdiction aux moins de 16 ans se muait en une interdiction aux mois de 13 ans. Ce qui a de l’importance, les adolescents allant beaucoup au cinéma. Au final je trouve que la scène est meilleure ainsi, elle est plus forte parce que la violence est suggérée. Quand le film est sorti, il a été interdit par les préfets, pour risque de troubles à l’ordre public dans certaines villes un peu chaudes, où les Pieds noirs étaient nombreux, Aix-en-Provence ou Aubagne. Quand le film passait, il y a eu quelques dizaines d’actions ponctuelles plus ou moins violentes contre la projection. Au Normandie, le jour de la sortie, la salle était pleine. J’étais le premier surpris. Et heureux. À la séance de six heures, deux types ont balancé des grenades au phosphore sur l’écran, qui a brûlé. Le cinéma a été fermé pendant quelques jours… Jean-Marie Le Pen avait commenté la sortie du film à la radio : « Avec Boisset, la meilleure solution, c’est douze balles dans la peau… ». Pour la petite histoire, je l’ai croisé il y a peu et il a concédé que R.A.S. était le film le plus exact qui ait été fait sur la guerre d’Algérie !

Six ans plus tard, vous avez tourné Le Juge Fayard. Il y avait à l’époque un projet concurrent, qui ne s’est pas fait, celui de Corneau avec Yves Montand.

Y. B. : Au départ c’est moi qui devait faire le film, avec Seprun comme scénariste. Le producteur, Yvon Guézel, qui avait produit L’Attentat et R.A.S., avait immédiatement pensé à Yves Montand. Mais Montand ne m’aimait pas, il voulait que ce soit Corneau qui réalise le film. Guézel a opiné. Il a acheté un petit polar, Le Shérif, basé sur l’histoire du juge Renaud. Mais Semprun voulait faire un film plus ambitieux. J’ai pris un coup de sang en voyant que le projet allait m’échapper et j’ai écrit le scénario de mon côté en deux mois avec Claude Veillot. Semprun n’avait pas encore écrit la première page. Et comme quatre mois plus tard, nous tournions, le projet concurrent a été abandonné. Dans une manoeuvre désespérée, Guézel, qui essayait de sauver son film, nous a interdit d’appeler le nôtre Le Shérif. C’est pour cela qu’il porte un titre alambiqué : Le Juge Fayard, dit le shérif.

Le film dénonçant les collusions entre le pouvoir gaulliste et le grand banditisme, le tournage n’a peut-être pas été de tout repos !

Y. B. : Pour la préparation du film, j’ai fait une enquête à Lyon, drivé par certains journalistes du Progrès, comme Bernard Frangin. J’avais rendez-vous dans un bar du vieux Lyon avec un mec, soi-disant le copain d’un copain d’un copain de l’un des assassins de Renaud, un certain Cheval. Je me suis pointé dans le bistrot, où il n’y avait pas grand monde. J’ai été trouver un type au fond du café, qui me dit être Cheval. Il est prêt à me donner des renseignements sur le meurtre de Renaud contre rétribution, 5000 francs. En fait je m’aperçois que ce Cheval n’est pas un copain de copain, c’est bien l’un des deux meurtriers de Renaud. J’ai utilisé ce qu’il m’a dit dans le scénario, jusque dans les détails. Il a révélé, par exemple que la serviette que portait Renaud quand il a été abattu a été retrouvée au milieu d’une poubelle qui s’était renversée pendant l’attentat. J’ai d’ailleurs filmé la scène telle quelle. Un an plus tard, j’ai été convoqué par le juge d’instruction de l’affaire Renaud qui m’a demandé comment je pouvais être au courant de ce détail qui n’avait jamais été divulgué. J’ai parlé de Cheval, sans révéler que j’avais dû le payer pour ses informations. Pour revenir à ma rencontre avec Cheval, elle a manifestement eu des suites. Après l’avoir quitté, je suis rentré à l’hôtel. Le lendemain matin, deux flics de la police judiciaire sont venus me chercher. Ils m’ont emmené à la morgue. Où j’ai retrouvé mon interlocuteur de la veille, qui venait de se faire abattre par la police, sur une table de marbre. Il est clair que s’il avait été arrêté, il aurait pu dire des choses dérangeantes… Ajoutons à cela que je n’ai pas pu tourner le film à Lyon, mais que le maire de Saint-Étienne, Michel Durafour, nous a ouvert sa ville…

Où tout s’est bien passé ?

Y. B. : Pas tout à fait. Un soir où je rentrais à l’hôtel avec Patrick Dewaere, nous avons croisé une voiture tous feux éteints. Nous nous sommes faits mitrailler. Je suis persuadé que le but n’était pas de nous descendre mais de nous intimider. Nous avons fait gaffe pendant ce tournage. Nous étions sous surveillance des Renseignements généraux, à qui j’avais donné le scénario et les feuilles de service. Un soir, nous tournions dans la rue. Le mec des R.G. est venu nous rendre visite et nous a fait remarquer que Marcel Bozzuffi, qui jouait le chef du gang des Lyonnais, le « docteur » Pierre Pourrat, était à quelques mètres du vrai Pierre Pourrat. Un homme recherché par toutes les polices, mais qui visiblement n’était inquiété par personne. Parce qu’il avait sa carte du SAC.

Le SAC que le film a contribué à rendre célèbre…

Y. B. : C’était bien involontaire. Mais une décision de justice nous a condamnés à supprimer toute référence à cette association dans le film. Nous avons dû intervenir à la dernière minute pour gratter la bande son et remplacer toute mention du SAC par des Bip-bip. Si le mot SAC avait été prononcé, il serait passé inaperçu. Les Bip-bip ont en revanche suscité des réactions très véhémentes de la part du public.

Les hommes du SAC n’ont pas dû apprécier…

Y. B. : C’est le moins que l’on puisse dire. Huit ou dix jours après la sortie du film, au moment où j’allais pousser la porte de mon immeuble, je me suis fait agresser par deux ou trois mecs, qui m’ont laissé KO sur le trottoir. Et ma voiture a été enfoncée à coups de masse boulevard Raspail où elle était garée. Mais la vitre du conducteur est restée intacte. Ce qui a permis à mes agresseurs de laisser leur signature : ils avaient bombé Bip-bip. J’ai porté plainte en sortant de l’hôpital. Les policiers n’ont pas considéré ce Bipbip comme un début de piste… Quand Mitterrand a été élu, il y a eu une commission parlementaire qui a débouché sur l’interdiction et la dissolution du SAC. J’ai été convoqué à l’Assemblée nationale pour témoigner. On m’a envoyé deux voitures avec gyrophare. J’ai raconté ce que je pouvais savoir. On m’a remercié. Et puis je rentré chez moi par le métro.

La responsabilité du SAC dans les exactions du gang des Lyonnais a-t-elle été établie officiellement ?

Y. B. : Non, puisque le procureur Colcombet a laissé cette phrase qui a fait florès : « J’espère que nous n’aurons pas à découvrir que le produit du casse de Strasbourg a servi à alimenter les caisses noires d’un candidat à la présidence de la République »…

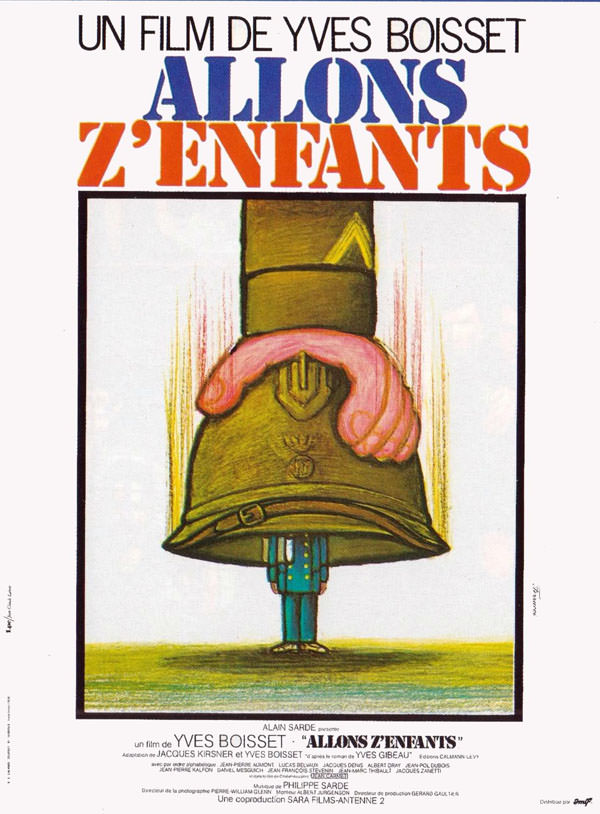

C’est justement à ce moment-là que vous réalisez Allons z’enfants, qui est par ailleurs le seul film que vous ayez produit vous-même… C’est à mon sens un film moins polémique que les précédents dans le sens où l’on s’attache davantage à la personnalité du personnage principal qu’au contexte politique dans lequel il se débat…

Y. B. : De tous les personnages que j’ai fait vivre dans mes films, c’est celui dont je me sens le plus proche, auquel je m’identifie le plus.

Vous avez dans vos films beaucoup montré l’armée, et d’ailleurs de façon générale tous les corps constitués. Vous définissez-vous comme antimilitariste ?

Y. B. : C’est plus compliqué que cela. Je suis opposé à une certaine armée. Mais l’armée d’aujourd’hui n’a plus aucun rapport avec celle que je décris dans mes films, une armée beaucoup plus politique, au service d’idées politiques. Aujourd’hui, les soldats sont des techniciens qui lisent plus volontiers Le Canard enchaîné que Minute. C’est vrai que la hiérarchie militaire a vu d’un très mauvais oeil que je me lance dans l’aventure de L’Affaire Dreyfus, et qu’elle a tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues, mais j’ai également fait des films dont le tournage s’est très bien passé. Chute libre par exemple, un téléfilm tourné entièrement à la base d’Hyènes.

Le paysage politique n’est plus le même. Vos films sont entrés dans l’Histoire…

Y. B. : Sans doute. Le commandant de la région militaire de Grenoble m’a félicité il y a peu pour Allons z’enfants ! Et pourtant les enfants de troupe ont existé jusqu’à une période très récente. Le corps existe toujours d’ailleurs, mais sous un autre nom. En 1981, nous avions eu d’énormes problèmes pour tourner dans des casernes. Et c’est la maire de Chambéry qui m’a ouvert des bâtiments qui venaient d’être désaffectés. Mais cela a été plus compliqué pour les uniformes ou le matériel militaire, que nous avons dûfaire venir de l’étranger. Je voulais tourner sur la ligne Maginot, et pour les mêmes raisons, cela s’est révélé difficile. Heureusement des terrains avaient été vendus à des particuliers, notamment des Allemands, ce qui est cocasse, et eux nous ont accueillis avec plaisir. Au final Allons z’enfants n’a pas marché du tout. Mais c’est sans doute celui qui m’a le plus rapporté de courrier. Notamment de la part d’anciens enfants de troupe.

Venons-en au dernier des films de la série, Le Prix du danger… Le film indique que nous nous dirigeons, malgré les progrès spectaculaires de la technologie, vers un retour aux jeux du cirque…

Y. B. : Nous n’en avons pas fini avec la téléréalité, qui n’était pourtant que balbutiante quand j’ai fait ce film. Tout le monde cite Koh Lanta ou Fear Factor, mais j’ai eu connaissance d’une émission japonaise particulière. L’un des participants devait traverser une piscine dans laquelle nageaient cinq ou six requins. Il n’en est pas ressorti vivant. En Amérique, un type couvert de miel a été mis en présence d’un grizzly. L’imagination humaine est sans limite. Quand on a tourné Le Prix du danger, c’était un film de science-fiction qui se déroulait dans un pays non déterminé à une époque qui n’était pas précisée.

Malgré le talent de Gérard Lanvin, c’est le personnage de l’animateur incarné par Michel Piccoli qui reste gravé dans nos mémoires…

Y. B. : Nous avions pris grand soin de ne viser personne de façon explicite, mais tous les animateurs en vue de l’époque se sont reconnus… Léon Zitrone était furieux, Jacques Martin à deux doigts de me faire un procès, Michel Drucker m’a accusé de lui cracher à la gueule. Il m’a cité une émission de variétés dans laquelle il y avait des images d’enfants du Biafra, comme dans Le Prix du danger. En tout cas, je vous assure que Michel Piccoli a pris le plus grand soin de ne pas s’approcher d’un personnage existant. Ce qui est drôle, c’est que ce film conçu comme un étant de science-fiction est devenu rapidement un documentaire sur TF1. Je n’étais pas très populaire chez les responsables de la chaîne. TF1 a pourtant été coproducteur de L’Affaire Seznec. Mais à l’initiative exclusive de Patrick Le Lay, toujours partant pour défendre une cause bretonne. C’est d’ailleurs la seule coproduction à ma connaissance entre TF1 et Arte !

Au-delà de la description du monde de la télé, on retrouve dans Le Prix du danger des éléments figurant dans Dupont-Lajoie sur les comportements de certains individus…

Y. B. : Je le dois en bonne partie à Curtelin, qui a incontestablement une patte. Il est responsable de la première partie de Dupont-Lajoie, puis c’est Veillot qui signe la seconde. Il est clair que le point d’inflexion se remarque. Mais je suis par principe en accord avec mes scénaristes. Je n’ai pas travaillé par hasard une bonne dizaine de fois avec Claude Veillot ou Alain Scoff.

Il semble qu’il soit plus difficile aujourd’hui d’aborder ces questions qui fâchent…

Y. B. : C’est même impossible. Il y a une terrible influence du politiquement correct. Il n’y a plus de films qui soient réellement insolents vis-à-vis du système. Les films produits par Canal +, comme Nuit noire ou L’Affaire Gordji sont souvent bien faits, mais ils parlent du passé. J’attends avec impatience que le cinéma s’empare de l’affaire Karachi ! Mais j’aime beaucoup Une affaire d’État, d’Éric Valette, même si le polar, au demeurant fort bien mené, prend vite le pas sur la dénonciation de la Françafrique. Si je ne devais conserver qu’un seul film contemporain, ce serait celui que Lucas Belvaux, qui a d’ailleurs débuté comme acteur dans Allons z’enfants, a consacré à l’affaire ELF, Les Prédateurs. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES ALION

Trois films en DVD

Parmi les cinéastes majeurs du cinéma français, Yves Boisset est sans doute l’un de ceux dont les films étaient les plus difficiles à trouver en DVD. Gloire à Tamasa de nous offrir trois de ses films les plus célèbres dont deux sont d’incontestables chefs-d’oeuvre (il n’est pas interdit d’avoir quelques réserves sur l’aspect « film d’action » du Prix du danger, ce qui n’ôte rien à la puissance corrosive de son propos sur les dérives des médias). Nous ne pouvons en revanche que nous régaler à la vision de RAS, qui nous propose une vision peu commune de la guerre d’Algérie, aux côtés de ces rappelés pour qui cette guerre était au mieux une perte de temps, au pire une infamie. Et surtout du superbe Allons z’enfants, portrait très touchant d’un gamin que son père rêve enfant de troupe alors qu’il a des velléités littéraires. Yves Boisset reconnaît ci-joint que le personnage est proche de lui plus qu’aucun autre. Reste que le travail qui reste est encore immense pour les éditeurs. On annonce la sortie du Juge Fayard suivant sa ressortie en salle de quelques mois. Mais que dire de L’Attentat, superbe polar à la distribution brillante qui met les pieds dans le plat de l’affaire Ben Barka ? Ou de La Femme-flic, qui se penche sur le fonctionnement (vicié) de la machine policière et offre à Miou-Miou l’un de ses plus beaux rôles ? Pour ne rien dire de certains chefs-d’oeuvre de la période télé. Si Le Pantalon ou L’Affaire Seznec ont leur DVD, quand pourrons-nous voir L’Affaire Dreyfus ? ■ Y. A.

Allons z’enfants / RAS / Le Prix du danger. Tamasa Vidéo