Entretien – Luc Béraud pour le livre Les Lumières de Lhomme

Entretien avec Luc Béraud

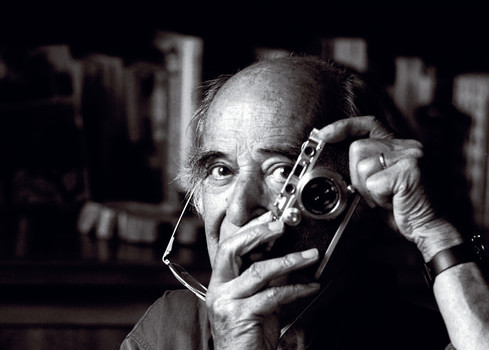

Pierre Lhomme, l’un de nos plus grands directeurs de la photo, s’en est allé il y a un peu plus d’un an. Mais l’idée de lui consacrer un livre était ancienne pour Luc Béraud. Béraud et Lhomme étaient amis. Pour être précis depuis La Maman et la Putain (le premier était assistant, le second chef opérateur). Il a été un moment question que ce soit un livre d’entretiens, mais si la forme définitive n’est pas celle-là, nous ne perdons rien de la parole de Lhomme, omniprésente. Nous gagnons en revanche le sentiment de lire sinon un roman, du moins une biographie particulièrement inspirée. D’abord parce que ce livre égrène avec un plaisir communicatif les films auxquels Pierre Lhomme a collaboré, et ce qui ressort c’est que chacun est particulier, que chacun est avant tout une aventure humaine… Mais aussi parce que Luc Béraud n’est jamais loin. À travers Pierre Lhomme, le cinéaste raconte aussi sa propre vie, sa relation amoureuse avec le cinéma. Il entre sans tambours ni trompettes dans le champ, naturellement, sans jamais rouler les mécaniques et signe aussi une sorte de journal intime qui nous donne le frisson. Mais ce livre, absolument formidable (l’un des meilleurs livres de cinéma de ces dernières années, n’ayons pas peur des mots) est aussi une Histoire (partielle et partiale) du cinéma. Un cinéma en train de se faire, de s’inventer, un cinéma qui évolue et accompagne la marche du temps. Et qui guide aussi, évidemment, nos vies de cinéphiles…

Votre livre est consacré à un grand technicien du cinéma, mais ce n’est pas pour autant un discours de la méthode…

Luc Béraud : Nous ne sommes pas sur un ton docte et professoral. Pierre n’a jamais été théorique. Dans son travail, il analysait le lieu dans lequel il se trouvait, regardait d’où venait la lumière, le mettait en regard de ce qu’il savait du scénario et des désirs du metteur en scène, et puis il se mettait au travail. Comme au fil des ans, il avait accumulé une très grande technicité, le résultat était souvent miraculeux. On peut le constater dans les films de Rappeneau, de Miller, de Cavalier, d’Ivory… Ce n’était pas quelqu’un qui avait des a priori, il était dans la pratique.

Il a aussi travaillé avec des cinéastes qui ne cherchaient pas le spectaculaire, comme Jacquot dans ses premiers films, Duras, Eustache ou Adam. En travaillant avec Rappeneau, il pratiquait le grand écart…

L. B. : Vous parlez de Benoit Jacquot… Il a fait un très beau film avec Pierre Lhomme derrière la caméra, Les Enfants du placard. En revoyant ce film dans le cadre de l’écriture de ce livre, j’ai été frappé par le fait que Pierre travaillait dans la profondeur de champ. C’est un film qui se déroule pendant l’été. Et pourtant, très souvent les avant-plans sont relativement sombres, et il y a des taches de lumière dans le fond, ce qui donne une profondeur stupéfiante à l’image. Quant à Jean-François Adam, Pierre avait fait sa connaissance quand il était assistant de Melville sur L’Armée des ombres. Melville le traitait comme souvent il traitait ses assistants, c’est-à-dire avec peu de délicatesse. Melville était un homme singulier, qui se cachait derrière le mythe qu’il avait lui-même fabriqué, Stetson et Ray-ban en avant. Pierre Lhomme souffrait de voir Melville martyriser Jean-François Adam, il le lui avait dit et était devenu son ami. C’est pour cela qu’ils ont ensuite travaillé ensemble sur M comme Mathieu, puis sur Retour à la bien-aimée. Le premier est peut-être un peu cérébral, mais j’aime beaucoup le second, où Jean-François Adam joue un policier enquêteur, comme une métaphore du metteur en scène. La photo est d’une grande délicatesse, on a le sentiment que la lumière vient caresser les corps.

Et Marguerite Duras ?

L. B. : Pierre l’aimait beaucoup. Je l’ai également bien connue, puisque j’ai été son assistant pendant deux ans. C’est d’ailleurs Benoit Jacquot qui m’a succédé à ce poste. Les films que Pierre a faits avec elle ne m’enthousiasment pas. Elle l’envoyait tourner des plans sur lesquels elle mettait ensuite son commentaire. Je n’aime pas Les Mains négatives…

On demande toujours aux acteurs s’ils ont choisi un film par affinité avec le metteur en scène, parce que le scénario les emballe ou que leur rôle est brillant. Mais on peut aussi demander à un directeur de la photo ce qui le pousse à dire oui…

L. B. : C’était souvent en ce qui concerne Pierre affaire de circonstances, et parfois par nécessité économique. On le crédite bien sûr d’avoir travaillé sur La Maman et la Putain. C’est Jacques Renard qui lui avait présenté Eustache. Eustache qui, en tant qu’admirateur de Bresson, avait beaucoup apprécié le travail de Pierre sur Quatre Nuits d’un rêveur. Pierre a senti qu’il y avait une gravité dans ce que voulait raconter Eustache, et cette gravité le touchait. Il avait senti la cohérence existant entre le projet d’Eustache et le budget relativement réduit dont il disposait. Cette cohérence est pour moi un point essentiel. Aujourd’hui certains films manquent d’argent. Si un metteur en scène doit mettre toute son énergie à trouver de l’argent, rien ne va plus… Mais La Maman et la Putain est un film cohérent. En noir et blanc, en format 1.33, en 16mm qui sera par la suite gonflé, avec une équipe réduite.

Ce n’est pas la même cohérence que pour Cyrano !

L. B. : Évidemment. Mais Cyrano a également sa cohérence. Rappeneau, qui met d’ordinaire la barre très haute, avait pour Cyrano repoussé les limites. Il voulait « faire mieux que pour Amadeus ». Mais les producteurs, Cleitman et Lagardère n’ont pas mégoté. Le tournage a duré très longtemps, il a bénéficié de tous les moyens nécessaires. Et au final c’est un film sublime, un pur chef-d’œuvre, que je revois au moins une fois par an, parfois deux.

Vous avez eu accès aux carnets de Pierre Lhomme. On a parfois le sentiment que vous écrivez à sa place… Cela veut-il dire que vous vous parliez énormément ou que ses carnets étaient très précis et documentés ?

L. B. : Je connaissais Pierre depuis très longtemps, depuis La Maman et la Putain. Mais j’avais quelque connaissance de ce qui s’était passé avant ce film. J’étais spectateur sur Quatre Nuits d’un rêveur, je voyais ce qui se passait. C’étaient mes débuts dans le métier et je prenais mentalement des notes. Pour revenir aux carnets, il faut préciser que je connaissais bien Pierre, nous avons travaillé ensemble à plusieurs reprises, sur des fictions mais aussi des publicités. Un jour, je lui ai dit qu’il devrait écrire pour parler de son métier. Et je lui ai proposé d’écrire un livre à deux voix, celles d’un metteur en scène et d’un chef opérateur. Au bout de quinze jours de réflexion, il a fini par me dire oui. D’autant qu’il avait bien aimé le livre que j’ai consacré à Eustache. Nous avons organisé plusieurs réunions de trois jours, à Fontvieille, chez lui, pour nourrir ce livre. Il m’a montré beaucoup de documents. Il y a d’ailleurs un gros dépôt Pierre Lhomme à la Cinémathèque, beaucoup de documents dont il m’avait donné la primauté. Notamment des éléments vidéo, dont je me suis nourri. Tout cela a alimenté notre conversation. J’écrivais au fur et à mesure. Pierre lisait, me faisait des remarques et je me remettais au travail. Pierre a dû lire trois ou quatre versions. Un jour il m’a demandé pourquoi je ne mettais pas de guillemets quand c’est lui qui prenait la parole. La réponse était simple : en dehors de quelques digressions, tout le texte émanait de ce que Pierre m’avait dit.

Au final, on a le sentiment que trois histoires se mêlent dans ce livre : la sienne, la vôtre, et l’Histoire du cinéma…

L. B. : Si vous avez eu cette sensation, j’en suis très heureux. Jean-Paul Rappeneau a été mon premier lecteur quand l’écriture a été bouclée. Et sa réaction m’a fait chaud au cœur : « C’est cinquante ans du cinéma français ». C’est exactement ce que j’avais essayé de faire, de façon beaucoup plus ponctuelle pour mon livre sur Eustache. Les expériences que j’avais eues sur trois films avec Eustache concernaient le cinéma en général. J’avais pour objectif de passer du particulier au général. La carrière de Pierre Lhomme a démarré avec les prémisses de la Nouvelle Vague et s’est arrêtée à l’arrivée du numérique. Il a donc traversé une période très importante de l’Histoire du cinéma, les années 1960 et 1970. Avant d’aborder un cinéma différent dans les décennies suivantes.

Pierre Lhomme arrive effectivement alors que déferle la Nouvelle Vague. Or celle-ci est synonyme de nouvelles méthodes, de nouveaux thèmes, elle fuit les studios et s’inscrit contre un cinéma que l’on disait inféodé au directeur de la photo…

L. B. : Je me souviens d’une phrase de Godard : « Monsieur l’opérateur, soyez simple ». En Amérique, le responsable de l’image était également très souvent celui du découpage. Et George Cukor, par exemple, se vantait de n’avoir jamais mis l’œil à la caméra. Il laissait travailler ses directeurs de la photo, choisis par les studios. Et c’est le directeur de la photo qui souvent décidait des places et des mouvements de caméra. Il y avait des exceptions, comme Fritz Lang ou Orson Welles et même John Ford, qui était d’une précision diabolique. En Europe, le metteur en scène avait beaucoup plus d’initiative, qui s’est encore accrue avec la Nouvelle Vague.

Le livre le dit bien : certains cinéastes ont dans la tête des images de leur film, et ils ont besoin de les transmettre verbalement au directeur de la photo, et d’autres ont avant tout l’idée d’une histoire et ils ont besoin de propositions…

L. B. : C’est toute la question… Quand je vois Lettres de Sibérie, de Chris Marker, je me demande pourquoi tout à coup il se met à filmer cette petite fille qui traverse une place… Peut-être parce qu’il est ému. Chez Marker, comme chez Godard, on a le sentiment que le tournage précède l’essence. Le film ne prend sa cohérence qu’une fois les images imprimées. Truffaut et Rohmer, pour rester dans la Nouvelle Vague, avaient besoin à l’inverse de travailler avec un scénario. Pour ne rien dire de Jean-Paul Rappeneau, qui a l’habitude de faire un découpage technique au rasoir avec sa scripte, en mimant les scènes. Ce qui fait soit dit en passant que les repérages sont parfois très compliqués. S’il pense que la porte sera à droite, il lui est difficile de mettre sa caméra dans un décor où la porte est à gauche… Bernard Stora, qui était assistant sur Les Mariés de l’An II, m’avait dit que Poiré l’appelait « le bulldozer mou ». Je n’ai pas osé le mettre dans le livre, mais cela n’a rien de péjoratif. Rappeneau est d’une délicatesse extrême, il ne brusque jamais les choses, mais il faut se lever de bonne heure pour lui faire changer d’avis…

Vous êtes vous-même metteur en scène… Quels sont les éléments qui entrent en compte pour choisir son directeur de la photo ? Pourquoi Woody Allen prend-il à un moment Gordon Willis et à un autre Sven Nykvist ?

L. B. : Je pense que les choix de Woody Allen sont des choix de cinéphile. Je ne pense pas que ce soit lié au sujet du film. Mais s’il a été voir Nykvist, c’est d’abord en tant qu’admirateur de Bergman. Tout en ayant le désir d’explorer des terrains nouveaux. Pourquoi va-t-il chercher un directeur de la photo allemand que personne ne connaît, Wedigo Von Schultzendorff, pour Hollywood Ending ? Il faudrait lui demander.

Cela ne se passait pas de la même façon à l’époque classique…

L. B. : Encore une fois, même en France c’était très souvent le producteur qui choisissait le chef opérateur. Et le metteur en scène s’adaptait. D’où l’importance de la période de préparation, au cours de laquelle s’établissait d’un commun accord la charte graphique du film.

Vous avez réalisé trois longs métrages pour le cinéma et vingt-trois films pour la télévision. Et l’on constate curieusement que vous n’avez jamais travaillé avec Pierre Lhomme…

L. B. : J’ai fait des pubs avec lui. Si j’avais réalisé davantage de films, j’aurais sans doute fait appel à Pierre…

D’autant que le fait d’être ami avec Pierre Lhomme ne vous empêche pas de l’être également avec Bruno Nuytten…

L. B. : Effectivement. Je crois pouvoir dire que Bruno et moi avons appris le cinéma ensemble. J’ai réalisé mon premier court métrage professionnel avec Bruno à la caméra, et c’était également pour lui une première ! En toute logique, j’ai fait mon premier long, La Tortue sur le dos, avec lui. Nous avons fait des repérages ensemble pour le suivant, Plein Sud. Mais il n’a pas pu le faire parce qu’il avait pris du retard sur Possession, réalisé par Andrzej Zulawski. Alors j’ai pris Bernard Lutic, dont j’avais adoré le travail sur Anthracite, le film d’Édouard Niermans.

Un autre aspect du livre est de mettre en lumière votre aisance à aborder les questions techniques…

L. B. : Je voulais écrire un livre qui s’adresse aux cinéphiles sans m’attirer les foudres des chefs opérateurs. Mais la technique pour la technique ne m’intéresse pas. Je me souviens d’Édmond Richard, qui avait travaillé avec Buñuel et Welles à plusieurs reprises, avant de faire des films sans goût… On se dit que Buñuel et Welles avaient dû être à la manœuvre… C’était un bon technicien, qui connaissait parfaitement le gamma de la pellicule, mais cela ne suffisait pas. Ce qui est intéressant c’est de mettre la technique au service de l’expression du film. Ou bien on ne tourne que lorsque tous les voyants sont au vert, c’est le cas de Cyrano. Ou bien on se débrouille avec ce que l’on a, c’est celui de La Maman et la Putain. Les deux films sont admirables et cohérents…

Quand vous vous êtes lancé dans le projet d’un film, vous aviez conscience d’être dans cette cohérence entre le propos et les moyens utilisés pour l’illustrer ?

L. B. : Oui. J’aime la fluidité de La Tortue sur le dos, entièrement tourné au 40 mm. Je savais que Bresson avait tourné tous ses films au 50 mm. Mais je ne suis pas Bresson… Mon image était un peu plus large. Le 40 mm offre une continuité visuelle au film… Je suis assez partisan de la simplicité. J’ai découvert récemment La Fille aux yeux d’or, d’Albicocco, que je n’avais pas vu au moment de sa sortie, en 1961. C’est selon moi tellement tarabiscoté que cela en devient difficile à regarder… Les jeux de lumière, les angles de caméra, l’usage de différentes focales démontrent beaucoup de savoir-faire technique, mais c’est à mon avis contre-productif. Parlez-moi plutôt de Hawks, qui faisait un cinéma à hauteur d’homme. Mais encore une fois, le mot clé est cohérence. Certains films de par leur sujet ne peuvent pas se contenter de lumière naturelle. Si Jean-Pierre Jeunet avait demandé à ce que sa Cité des enfants perdus ressemble à un film de la Nouvelle Vague, le film n’aurait eu aucun intérêt. Il faut savoir si le spectateur doit entrer en familiarité ou pas avec ce qu’il voit. Les images de la Nouvelle Vague nous semblent plus abordables que les pavés mouillés du réalisme poétique de Carné. Mais rien ne nous empêche d’aimer À bout de souffle ET Quai des brumes…

Le livre se lit d’une traite. Et quand on le referme, on se dit que c’est quand même paradoxal concernant un maître de la photo qu’aucune n’accompagne le récit…

L. B. : C’est une remarque qu’avait fait Pierre Lhomme. Mais outre le fait qu’il aurait été difficile de trouver le financement d’un « beau livre », je n’étais pas chaud pour qu’il atterrisse sur les tables basses des salons à tendre les bras pour qu’on le feuillette distraitement. Je voulais que ce soit un récit, une œuvre littéraire. Ce n’est pas un roman bien sûr, mais je tenais à ce que ce livre raconte une histoire avant toute chose. Ce qui m’a fait infiniment plaisir c’est de recevoir le témoignage de certains lecteurs qui n’avaient pas de lien direct avec le monde du cinéma.

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES ALION

Les Lumières de Lhomme, de Luc Béraud. Acte Sud, 368 pages.