Entretien – Jean Marbœuf à l’occasion de la sortie de trois de ses films en DVD

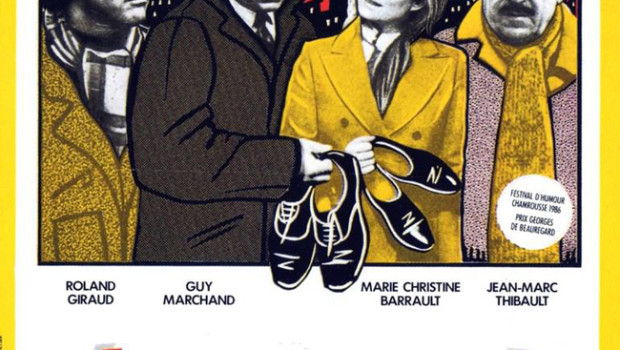

La sortie d’un coffret DVD regroupant trois films de Jean Marbœuf, Vaudeville, Voir l’éléphant et Temps de chien nous ravit d’autant plus que ces deux derniers titres étaient inédits en vidéo. L’occasion est belle de se pencher sur l’œuvre d’un cinéaste inclassable, dont les films, tendres et mélancoliques ne parlent au fond que de la fragilité de la condition humaine. Vaudeville est évidemment le plus connu du lot, qui avait donné lieu il y a quelques années à une première sortie DVD (en compagnie de T’es heureuse ? Moi, toujours ! et Grand Guignol). Rappelons au passage que Vaudeville et Grand Guignol (n°357/358) ont vu leur scénario publié par l’ASC, quelques années avant Pétain (n°424). Vaudeville est une comédie douce-amère sur la passion des hommes pour les femmes qui a pourtant bien du mal à s’exprimer dans le cadre du couple. Le film est parfois très drôle, voire burlesque, il n’en laisse pas moins entendre comme un air de blues qui confirme que la solitude est un sentiment partagé. En suivant les pas de trois clodos philosophes, Voir l’éléphant est sans doute plus optimiste, nos héros des bas-fonds mettant toute leur énergie en branle pour assurer l’avenir d’une jeune fille à qui la vie devrait tendre les bras avec un peu plus d’application. La jeune fille en question étant interprétée par Julie Marbœuf, la fille du réalisateur, comédienne depuis sa plus tendre enfance (elle donne la réplique à Michel Galabru dans Monsieur Balboss), il n’est pas douteux que ce passage de relai entre deux générations est aussi un geste du réalisateur. Le troisième film, Temps de chien est un peu l’équivalent français de La Tour des ambitieux, de Robert Wise, où l’on voit la réussite professionnelle primer sur toute autre considération, notamment de solidarité humaine. L’occasion de multiplier (pour une fois) les personnages féminins, mais aussi de mettre en lumière une certaine propension du monde à jouer des coudes au détriment de l’essentiel. L’œuvre de Jean Marbœuf est de toute évidence marquée par toutes les interrogations du monde, elle fait le lit de bien des désillusions devant la difficulté d’aimer et même de vivre. Mais elle est aussi éclatante de générosité. Il est facile de s’identifier aux personnages de cette comédie humaine dont les contours sont d’une cohérence rare : ils sont fragiles, pétris de contradictions mais tellement plein de vie. Avec ce coffret, la liste des films du cinéaste disponibles en DVD s’étoffe un peu plus (Pétain, Corentin, Coup de sang et Monsieur Balboss sont parus il y a peu). Encore un petit effort : nous aimerions bien (re)voir La Ville des silences et certains petits bijoux sertis pour le petit écran (La Femme des autres, Droit d’asile…)

Il existe une évidente unité entre les trois films présents dans le coffret DVD qui vient d’être édité, Vaudeville, Voir l’éléphant et Temps de chien. Ils possèdent incontestablement le même ADN, comme d’autres de vos films d’ailleurs, même quand ils appartiennent à un univers différent, comme Corentin ou Pétain. Cette unité est sans doute pour commencer une unité de lieux : vos films visitent volontiers les rues sombres, les peep-show, les métros, les cimetières…

Jean Marbœuf : Je ne vais pas vous contredire. Les métros, les rues sombres et les cimetières sont également présents dans le film auquel je viens de renoncer, comme ils sont présents dans celui que je suis en train d’écrire… Quant au peep-show, c’est vrai qu’il est présent dans Vaudeville et Voir l’éléphant. Dans Temps de chien, c’est un homme prostitué qui vit de ses charmes… Maintenant si vous voulez me faire dire que le métro est un lieu récurrent, c’est évident. Parce qu’il m’est personnellement familier, et cela depuis ma plus tendre enfance. Gamin je prenais plus facilement le métro, où on avait besoin d’un seul ticket quel que soit le trajet alors que le nombre de tickets était proportionnel à la distance dans le bus. Pour ce qui est des cimetières, c’est sans doute parce que j’ai perdu mon père de bonne heure, puis un ami cher. La mort n’est jamais très loin…

Quand vous écrivez, vous accordez votre scénario à des repérages précis ?

J. M. : Non, quand j’écris, je ne me soucie pas de savoir si les décors existent. Idem pour les acteurs. Une fois le scénario bouclé, quand je me mets en quête des lieux et des comédiens, c’est avec l’idée qu’ils vont enrichir mon propos et me proposer des choses qui ne sont pas présentes dans le scénario.

Concernant les lieux, dans Voir l’éléphant par exemple, on s’aperçoit que la Seine et les canaux sont très présents. C’est une décision prise à l’écriture ?

J. M. : Je n’ai pas vraiment de réponse. Mais c’est vrai que la Seine fait partie de mon environnement. Et justement elle sera très présente dans mon prochain film. J’habite maintenant à L’Île-Saint-Denis, où certains quartiers semblent tout droit sortis d’un film de Carné et Prévert. Ce qui me réjouit.

On s’en doute. Vos films exhalent des parfums de ce fameux « réalisme poétique » cher aux auteurs de Quai des brumes… Vos films laissent cohabiter une certaine théâtralité des aspects hyperréalistes…

J. M. : Je suis bien évidemment un enfant d’un certain cinéma. J’aime les dialogues, j’aime les mots d’auteur, j’aime les situations. Vous parlez de théâtralité, mais je pense que la vie est théâtrale. Cela dit, si je suis sensible à l’atmosphère des films d’avant-guerre, c’est sans doute parce que leur empreinte est restée forte dans les villes où j’ai habité durant mon enfance. J’aimais bien l’esprit des films avec Gabin, comme La Belle Équipe.

Peut-être êtes-vous sensible au côté populaire de certains quartiers et de la fraternité qui s’en dégageait…

J. M. : C’était avant Internet. Les gens ne se regardent plus, ils ont leur téléphone à la main en permanence.

Nous avons parlé du réalisme poétique. Mais la Nouvelle Vague et ses propositions formelles ne vous ont-elles pas intéressé ?

J. M. : Évidemment. À bout de souffle est un film essentiel. C’est avec l’arrivée de la Nouvelle Vague que certains, dont je suis, ont commencé à se dire que le cinéma n’était pas par définition pour les autres et qu’il n’était pas indispensable pour faire du cinéma de suivre un parcours long avant de devoir mobiliser des équipes nombreuses dans des studios coûteux. Je n’ai pas attendu Godard pour avoir le désir de faire du cinéma, mais c’est lui qui a ouvert les portes. Les années 1960 et 1970 ont permis l’éclosion de cinéastes qui osaient tout, et que l’on n’a pas toujours retrouvés par la suite. Je garde une très grande admiration pour Ferreri par exemple. Pour moi le cinéma est avant tout un moyen d’expression. Je ne suis pas un esthète, je suis un auteur. Au départ d’ailleurs, mon ambition était de devenir scénariste. Mais à partir du moment où la Nouvelle Vague avait révolutionné le métier, ce n’était plus envisageable. J’ai d’ailleurs écrit un scénario pour André Smagghe, qui a été entre autre réalisateur de seconde équipe sur Paris brûle-t-il ? J’ai adapté Les Enfants de la chance, de Joseph Kessel, que j’ai rencontré pour l’occasion. Le film ne s’est pas fait…

Vous manifestez un plaisir d’écrire qui semble intense. Il n’y qu’à lire Je bande à Bonnot, que vous avez écrit dans la série du Poulpe, pour s’en persuader…

J. M. : Je suis assez heureux d’avoir signé ce livre. Beaucoup m’ont dit qu’ils pensaient que j’étais l’un de ceux qui s’étaient approchés au plus près du personnage créé par Jean-Bernard Pouy. On m’a d’ailleurs fait le même genre de compliments quand j’ai réalisé Brouillard au Pont de Tolbiac dans la série des Nestor Burma pour la télévision. J’étais très heureux de recevoir le satisfecit de Léo Malet, qui m’a écrit une très belle lettre à cette occasion. Je suis simplement proche de ces gens-là !

Votre plaisir de tourner, de diriger des acteurs est-il aussi grand que celui d’écrire ?

J. M. : Pas au départ. C’est venu progressivement, par nécessité. Au départ était mon besoin de m’exprimer. Puis c’est en voyant des films que j’ai pris conscience qu’il y avait une écriture cinématographique. Je crois que mon premier film, Bel Ordure, est assez mis en scène. Et que je n’ai jamais oublié qu’un film n’était pas une simple mise en images. Mais le budget est une contrainte, et je n’ai jamais eu beaucoup d’argent pour tourner. J’ai réalisé quatorze films pour le cinéma. Et dix-neuf pour le petit écran. Je ne les revendique pas tous, mais je suis assez fier de certains d’entre eux, même si je n’ai pas eu toute la liberté que j’aurais voulu.

Les contraintes sont multiples. On écrit seul si on le désire. Un film est nécessairement un travail d’équipe…

J. M. : Le cinéma est un exercice très fatigant. C’est un travail physique. Le réalisateur reste debout, il dirige des gens. Ce qui n’est pas facile non plus, il faut beaucoup de diplomatie, de psychologie. J’aime beaucoup un remarque de Godard qui dit : « J’entends des gens qui disent qu’ils vont faire le film de Godard, mais je sais bien que le seul qui fasse des films de Godard, c’est moi ». Quand on débute dans le métier, on fonce. Mais plus on fait de films, plus on doute. Et la réflexion n’est pas toujours bonne conseillère. Au fond il faut être un peu prétentieux pour imaginer que des dizaines de personnes vont s’embringuer dans une aventure parce que vous avez eu une idée… Or mes films n’ont pas toujours reçu un accueil qui me permettait de reprendre réellement confiance. Je ne me suis jamais vraiment senti légitime, même si j’ai fait plus de trente films. Je n’ai pas fait un seul film sans avoir à me battre pour qu’il voie le jour. C’est vrai que Vaudeville m’a valu des louanges, mais après que le film soit resté dans les tiroirs pendant des mois.

Il n’empêche que le film vous a ouvert bien des portes.

J. M. : Ce qui m’a permis d’enchaîner aussitôt sur Grand Guignol. Pour moi il y avait une vraie cohérence. Je voulais d’ailleurs ajouter un troisième volet à la trilogie, Opérette. Guy Marchand était partant pour rempiler. Mais Grand Guignol s’est planté et le projet s’est ensablé… Mais j’aurais peut-être fait une carrière différente si j’avais été un peu plus doué en marketing. À un moment on annonçait que j’allais tourner une adaptation de David Goodis avec Johnny Hallyday. Mais je n’avais pas écrit la première ligne… Je ne suis pas un stratège, ce n’est pas vie. Mais le métier est vraiment difficile. Quand on fait un succès, comme cela a été le cas avec Vaudeville, on vous attend au tournant. Et là, souvent, on ne vous rate pas. Je ne suis pas le seul à avoir souffert d’un désamour soudain, mais je plaide pour un peu plus de souplesse, que l’on nous donne une chance de nous rattraper. Ma carrière a vraiment été chaotique… Heureusement, j’avais une santé et une volonté de fer !

Il n’empêche que vous avez fait trente-trois films, qui constituent une œuvre, en ce sens qu’ils laissent entendre une petite musique qui n’appartient qu’à vous.

J. M. : C’est en tout cas ce que j’ai visé. Mais vous n’êtes pas si nombreux à le dire. Tous mes films ne participent pas à ce tronc commun de la même manière, mais je pense effectivement que si l’on voit La Passion Lumière (qui est sorti sous le titre imbécile de T’es heureuse ? Moi, toujours !), Vaudeville, Grand Guignol, Voir l’éléphant et Le Petit Curieux, il n’est pas interdit de sentir qu’ils émanent d’un même regard sur le monde.

Ce qui n’empêche pas lorsque vous faites des films apparemment différents, comme Corentin et Pétain, de laisser entendre par moments ces mêmes accents à la fois tendres et mélancoliques…

J. M. : Je l’espère. J’ai dû me battre en faisant Pétain pour que l’on ne parle pas uniquement des tenants du pouvoir, mais aussi des petites gens, ceux qui travaillaient à l’Hôtel du Parc, dont la vie était impactée par les décisions de ceux qui quelques étages plus haut prenaient les décisions.

Il y a dans vos films une même dose d’humour, qui reste on le sait la politesse du désespoir, mais aussi de l’ironie, de la cruauté. Vous n’êtes dupe de rien et même un peu écœuré par le spectacle du monde, mais cela n’empêche pas une empathie pour le genre humain qui jamais ne faiblit…

J. M. : C’est vrai que le spectacle du monde me désole, mais si vous saviez comme j’aimerais que les choses changent. Je ne suis pas nihiliste. Et c’est vrai aussi que j’aime les gens. La détestation est sentiment qui m’est étranger…

Revenons à Vaudeville…

J. M. : Qui ne s’est pas fait si facilement. J’ai créé ma maison de production, Les Films du chantier, pour La Passion Lumière. Qui m’a valu de bonnes critiques, même si le succès public s’est un peu fait attendre. J’ai aussitôt écrit le scénario de Vaudeville, que j’ai présenté à l’Avance sur recettes au CNC. Avance que j’ai obtenue grâce notamment à Yves Boisset et Jean Vautrin. J’ai voulu dépasser le cadre des Films du chantier pour lui donner un peu d’ampleur, je l’ai présenté à plusieurs grands producteurs. Mais les choses ont traîné et je me suis finalement embarqué seul. J’aurais aimé que le film passe à Cannes, mais personne n’en a voulu. Je l’ai présenté à différents distributeurs, mais personne n’avait envie de le voir. Le film est resté dans les tiroirs pendant six mois. Jusqu’au jour où j’ai rencontré Jean-Claude Brialy, qui l’a projeté à Europe 1. Tout à coup, tout le monde s’est pris d’amour pour le film !

La station de métro de Temps de chien se nomme Liberté. On a le sentiment que c’est un peu l’objectif de tous les personnages de vos films, même s’ils se posent au passage mille questions sur les relations qui peuvent s’établir entre les hommes et les femmes. Vaudeville est un peu dans la continuité de Genre masculin, alors que Temps de chien renverse la donne et s’intéresse aux femmes…

J. M. : J’avais toujours jusque-là montré des personnages féminins positifs. Sans doute parce que j’idéalise la femme. Je fais partie de cette génération qui pense, à la suite d’Aragon et Ferrat que la femme est l’avenir de l’homme. Dans Vaudeville, Madeleine est au fond la seule adulte du lot, les hommes ne sont que des gamins. Avec Temps de chien, j’ai voulu mettre les femmes à des postes de responsabilité pour voir si elles allaient se comporter mieux que les hommes… Le film parle aussi des rapports de force dans la société et de la façon dont il faut se battre pour réussir. J’ai été élevé dans l’idée que demain serait nécessairement meilleur qu’hier. Mais ce n’est pas vrai pour tout le monde. Le mouvement des Gilets jaunes est sans doute confus, mais il pose au moins la question de savoir si l’on peut vivre avec 1300 € par mois en travaillant à la caisse d’un supermarché. J’ai eu quant à moi la chance de m’en sortir, mais c’est parce que je suis un teigneux. Ceux qui ont joué au foot avec moi pourront vous le confirmer.

Le regard que vos films portent sur le monde, ce mélange de compassion et de cruauté, n’est pas nécessairement perçu par chaque spectateur de la même manière. Est-ce important pour vous de savoir si la perception des autres est la bonne ?

J. M. : Quand je fais un film, j’essaye de faire du cinéma. Pas seulement d’exprimer ce que j’ai envie de faire passer. Mon objectif est vraiment que le produit final soit un film. Un film c’est un objet, même si l’histoire est triste, qui doit procurer du plaisir, qui doit toucher. Mon ambition est de me situer dans le sillage de Renoir, de Duvivier, de Becker ou de… Blier. Je ne tire pas les films à moi, comme certains le font, parfois avec talent, tout en espérant qu’ils reflètent quand même un peu ce que je suis.

Les films que nous aimons sont ceux, même imparfaits, où l’on sent qu’ils sont faits par des hommes ou des femmes dont on sent le cœur qui bat…

J. M. : Cela me convient tout à fait. Loin de moi l’idée de me comparer à Boris Vian, que j’admire. Mais je me souviens qu’un jour un journaliste lui a demandé ce qu’il aimerait que l’on retienne de lui. Il a répondu : « Que j’ai un cœur ». n

Propos recueillis par Yves Alion

Coffret Voir l’éléphant / Temps de chien / Vaudeville Panoceanic Films