Critique – Wonder Wheel de Woody Allen

La nostalgie n’est plus ce qu’elle était

À 82 ans passés, Woody Allen, qui depuis le début des années 70 nous livre peu ou prou un nouvel opus chaque année, a très probablement plus de films derrière lui qu’il n’en a devant. La biologie a ses raisons que le cœur ignore. Mais quel que soit l’état de ses artères (que nous lui souhaitons irréprochable), il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas avoir remarqué que notre homme avait depuis quelques temps déserté les pages cinéma des gazettes au profit de celles des faits divers. L’éruption volcanique de l’affaire Weinstein s’est révélée à l’échelle de Richter être d’une magnitude sans précédent sur la planète cinéma. De nombreux tsunamis médiatiques s’en sont suivi, l’un d’entre eux ayant atteint les plages alléniennes, que l’on pouvait croire paisibles. Depuis que sa fille adoptive Dylan Farrow a réitéré ses accusations de gestes pédophiles lors de sa prime enfance, le cinéaste est l’objet de toutes les diatribes. Nombre de comédiens participent à l’hallali, regrettant d’avoir figuré dans l’un de ses films pour les uns, décidant de reverser leur cachet à une association féministe pour les autres. Tant et si bien que le prochain film du cinéaste, A Rainy Day in New York, actuellement en montage, risque de ne pas sortir sur les écrans américains… Et la régularité métronomique des films à venir pourrait être quelque peu remise en cause…

Que dire ?

Quelques évidences (en vrac)… Il ne saurait être donné quitus à qui que ce soit pour des gestes inappropriés… Mais nous n’étions pas sous le lit de Dylan quand Woody venait lui dire bonne nuit… Il n’est pas de raison de confondre la personne privée et l’artiste… Mais l’œuvre de Woody Allen fourmille de notations autobiographiques qui tendent autant de bâtons pour le battre… Toutes ces questions sont bien complexes, qui déclenchent des réponses qui sont à l’inverse le plus souvent sans nuances. Nous n’oublions pas que Chaplin fut l’homme le plus populaire du monde, chacune de ses sorties provoquant de véritables émeutes, avant qu’il ne devienne le paria de l’Amérique pudibonde (qui ne lui pardonnait pas ses frasques amoureuses) et maccarthyste (qui haïssait son ironie vis-à-vis des puissants). Et c’est sous les quolibets qu’il a regagné l’Europe pour y tourner ses derniers films et couler ses derniers jours.

On ne peut pas ne pas se féliciter que l’affreux Weinstein ait été mis hors circuit, mais force est de reconnaître que l’affaire prend des proportions hallucinantes. Amenant Roman Polanski à traverser un groupe de Femen vitupérantes pour entrer à la Cinémathèque lors de l’ouverture du cycle qui lui était consacré. Obligeant Ridley Scott à retourner de nombreuses scènes de son dernier film, Tout l’argent du monde pour en expurger l’infâme Kevin Spacey au profit de Christopher Plummer (excellent soit dit en passant, mais ce n’est pas le sujet). Staline aurait bien rit, lui qui demandait que l’on efface de la photo les bobines qui ne lui revenaient plus ! Sans être spécialiste de la météo cinématographique, il n’est pas interdit de redouter qu’un gros grain se forme et que cela ne soit pas à l’avantage du cinéma que nous aimons. Qui pourrait y perdre beaucoup plus que ce que les victimes du machisme ordinaire et conquérant auraient à gagner en tranquillité nouvelle.

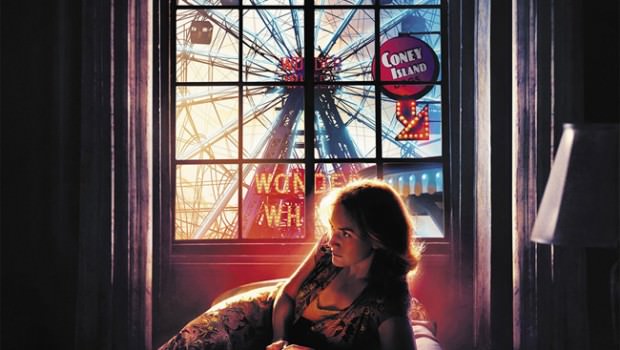

D’aucuns ont évidemment profité de ce regain d’opprobre sur l’homme pour fustiger le cinéaste. Certains critiques ont tenu à dire que cette Wonder Wheel tournait à vide et que le cinéaste n’avait jamais autant radoté. Sans doute étaient-ce les mêmes qui écrivaient que Brassens n’avait jamais écrit qu’une seule chanson… Bien sûr que l’univers allénien ne se renouvelle pas chaque année de fond en comble, mais c’est assurément pour cela qu’il nous est cher. Voir un nouveau film de l’auteur de Manhattan, c’est un peu comme rendre visite à un vieil oncle assis dans le même fauteuil mais qui reste capable de nous raconter de nouvelles histoires à chaque fois. Le décor de Coney Island n’est pas inédit, le désespoir des personnages non plus. Pas plus que les pointes d’humour et les clins d’œil culturels qui nous sont adressés, mais ces ingrédients sont mariés avec tant de grâce et de talent que nous sommes évidemment partants pour le prochain opus…

Les D’aucuns dont nous parlions plus haut ont également mis en lumière la difficulté du cinéaste à se séparer du matériau autobiographique pour modeler ses personnages. Quel artiste se détache totalement de ce qu’il vit lorsqu’il crée ? Certainement pas Woody Allen, qui a fait de son cinéma un catalogue de rêves et de névroses, de souvenirs personnels et citations littéraires ou cinéphiles. Au premier degré, il est indéniable que Annie Hall racontait les amours du cinéaste avec celle qui restera à tout jamais sa muse, Diane Keaton (dont il était pourtant séparé depuis quelque temps au moment du tournage) et que Maris et Femmes ne marque pas par hasard la dernière collaboration de Woody et de Mia Farrow (qui n’avait été absente d’aucun de ses films depuis leur rencontre dix ans plus tôt). Devant la violence de ce couple déchiqueté, certains étaient allés jusqu’à se demander s’il ne s’agissait pas d’un home movie. Cela étant posé il n’est évidemment pas difficile de trouver des scènes parmi les quarante-sept longs métrages du cinéaste (sans parler de ses pièces et de quelques ouvrages) qui puissent faire allusion à une attirance adultère pour un (une) bien plus jeune. Et Wonder Wheel tourne naturellement autour de cet interdit… Sans que l’on puisse y voir quelque vertige pédophile que ce soit, d’ailleurs. Les personnages sont tous adultes. Sauf un, Richy, le fils de Ginny. Un gamin aussi perturbé que lucide et inventif, qui assiste au naufrage des siens avec pas mal de recul, se contentant de rêver de cinéma (comme sa mère) et de mettre le feu dès qu’il le peut… Il n’est pas impensable que Woody se soit un peu projeté en lui.

Après avoir traversé une décennie très européenne, brinquebalé entre Londres, Barcelone, Paris, Nice et Rome, Woody Allen a remis les pieds chez lui. Quitte à passer par un sas de décompression, en tournant Blue Jasmine en grande partie à San Francisco (la Californie n’est décidemment pas sa terre). Mais Wonder Wheel, comme Café Society avant lui sont de purs produits new-yorkais, d’un New York fantasmé et nostalgique. Qui se déroule entièrement en un lieu bien spécifique, la plage de Coney Island, dans le Sud de Brooklyn, où les forains font assaut d’imagination pour délester les baigneurs de leurs économies. L’ambiance est festive, bon enfant, colorée, souriante (mais les coulisses ne sont bien sûr pas plus avenantes qu’ailleurs). Une sorte de retour aux sources pour Woody Allen qui nous avait déjà exposé les attraits du lieu dans Annie Hall, se représentant sous les traits d’un gamin roux et binoclard (mais pas pyromane) vivant près du Grand Huit (qui faisait trembler les fenêtres du logis). Cette fois-ci se sont les tireurs de ballons qui ponctuent et dérangent le train-train de ceux qui vivent là. Les habitants de cet appartement improbable sont au nombre de quatre : un forain plus très jeune, le cœur sur la main sans avoir jamais été de ceux qui font rêver, sa compagne, qu’il a sortie de la misère et qui n’est attachée à lui que par reconnaissance et résignation, le turbulent gamin que celle-ci a eu d’une première liaison, et une belle plante de vingt ans, fille du forain venue se réfugier chez son géniteur pour échapper à des tueurs à ses trousses. Ajoutons un jeune maître-nageur qui joue les bellâtres intellos. Il n’habite pas là mais va se comporter comme un chien dans un jeu de quilles, déstabilisant s’il le fallait davantage le très fragile statu quo des habitants de l’appartement.

Autant le reconnaître, Wonder Wheel n’est pas de ces films de Woody Allen qui s’imposent au premier regard. Il ne cherche pas à nous séduire par un gimmick ou une trouvaille narrative (la mise en abyme du cinéaste fatigué de Stardust Memories, la traversée de l’écran de La Rose pourpre du Caire, le faux-documentaire sur l’homme caméléon de Zelig, la visite à Kafka d’Ombres et Brouillard, la déclaration d’amour au théâtre de Coups de feu sur Broadway, etc.). Il n’est pas non plus de ceux qui ne regardent que du côté du burlesque (comme nombre de ses premiers films) ou au contraire nous font voyager au pays de Dostoïevski (comme Crimes et Délits ou de façon plus subtile Match Point). Et Woody-acteur n’est pas là pour apporter un peu de sa très spectaculaire fébrilité. Il faut remonter à To Rome with love (2012) pour l’apercevoir à l’écran et plus loin encore (2006) pour qu’il endosse un rôle principal, dans Scoop. À son âge, il a visiblement un peu de mal à trouver sa place, y compris dans ses propres films…

Mais le film nous offre l’un des plus beaux portraits de femme que le cinéaste nous ait offerts. Kate Winslet s’installe d’emblée au panthéon allénien aux côtés de Diane Keaton (Annie Hall), Mia Farrow (La Rose pourpre du Caire), Gena Rowlands (Une autre femme), Scarlett Johansson (Match Point) ou Cate Blanchett (Blue Jasmine). Navigant entre le rêve d’un autre monde (avec un amant un peu séduisant, entrevoyant la possibilité de renouer avec le théâtre) et un réel qui colle aux pattes (un compagnon assez beauf, le diner qui l’emploie et empeste la frite), le personnage apporte à la comédienne mille occasions de montrer son talent, l’étendue de son registre, sans esbroufe, avec une infinie subtilité. Nous ne pouvons que nous identifier et vibrer pour elle. Ce qui ne veut pas dire que nous n’ayons pas d’empathie pour les autres. Pour ce brave type qui fait ce qu’il peut, cette midinette nature, ce gamin fantasque… et même (à la rigueur) pour le maître-nageur. On se souvient que Kate Winslet avait en son temps été pressentie pour camper l’incendiaire joueuse de ping-pong de Match Point. On ne regrette évidemment pas que Woody se soit alors entiché de Scarlett Johansson (qui n’a jamais depuis lors, soyons francs trouvé un rôle de cet acabit), mais il aurait été dommage que celle qui nous avait éblouis dès Jude ne croise jamais le chemin du cinéaste new-yorkais.

Il fut un temps où Woody Allen appelait Gordon Willis quand il voulait que sa photo soit faite de couleurs chaudes et Sven Nykvist (le directeur de la photo de Bergman) pour privilégier des teintes plus tranchées, des contrastes parfois brutaux. L’un et l’autre ayant disparu, le cinéaste s’est fait volage. Wonder Wheel lui offre l’occasion d’une seconde collaboration avec Vittorio Storaro (après Café Society). Celui à qui Coppola, Bertolucci (et quelques autres) doivent une partie de leur réussite apporte visiblement aux films de Woody la capacité de jongler avec plusieurs registres chromatiques, avec diverses textures, associant les personnages à des lumières ou des teintes qui leur donnent un relief particulier. Le décor aidant (les néons du parc, les couleurs saturées des différentes attractions), nous mesurons rapidement que Woody Allen cherche moins que jamais à régner sur un cinéma réaliste. Si plusieurs scènes ont réellement été tournées à Coney Island, l’appartement est en studio et tant la grande roue que les centaines de baigneurs qui se prélassent sur la plage sont de pures créations graphiques.

Peu importe, puisque nous sommes au théâtre (primauté des dialogues, sacralisation des personnages, unité de lieu et de temps, sans doute une certaine claustrophobie). Eugene O’Neill est d’ailleurs cité à plusieurs reprises, mais il n’aurait pas été incongru de faire appel à Arthur Miller ou à Tennessee Williams, ces dramaturges existentialistes dont le génie est indissociable de l’Amérique des années 50, qui n’avaient de cesse de visiter l’arrière-cour du rêve américain.

Nous n’avons rien dit des gangsters aux trousses de Carolina. Difficile de les prendre réellement au sérieux (nous ne tremblons pas réellement pour celle qu’ils recherchent), nous ne sommes pas chez Scorsese. Ce sont davantage comme des macguffin, comme disait Hitchcock, qui ajoutent un peu de désordre à l’intrigue et lui donnent quelque relief supplémentaire sans en modifier réellement les lignes. Même s’ils s’avèrent aussi débiles et vindicatifs que leurs alter-ego de Coups de feu sur Broadway. Malgré leur capacité de nuisance, l’axe du film reste bel et bien le couple dans toute sa splendeur, dans toute son horreur (n’oublions pas que Woody Allen n’a jamais nié avoir été à l’école d’Ingmar Bergman). La Grande roue du film tourne et retourne, mais elle libère ses passagers là où ils avaient embarqué. Tout ça pour ça. Et les époux de reprendre la vie commune, comme une condamnation à perpétuité. On pense à l’épilogue très ironique et totalement désespérant de Match Point, quand le héros meurtrier est face au pire des destins : il ne sera pas inquiété pour le meurtre de sa maîtresse, mais il devra finir sa vie avec sa légitime…

Yves Alion

Réal. et scn. : Woody Allen. Phot. : Vittorio Storaro. Mont. : Alisa Lepselter. Déc. : Miguel Lopez-Castillo, Santo Loquasto. Cost. : Suzy Benzinger.

Int. : Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake, Juno Temple, Max Casella, David Krumholtz, Tony Sirico, Jack Gore.

Prod. : Edward Walson, Letty Aronson, Erika Aronson pour Amazon Studios, Gravier Productions, Perdido Productions. Dist. : Mars Films.

Durée : 1h41. Sortie France : 31 janvier 2018.