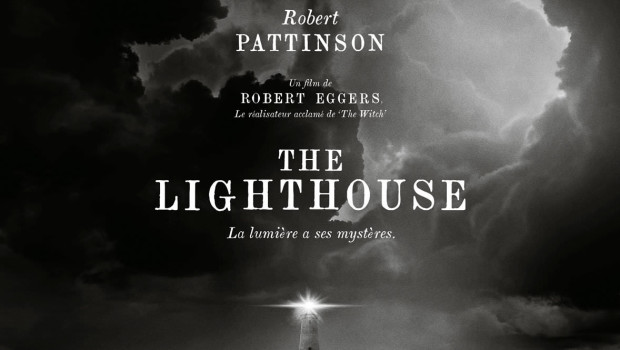

The Lighthouse de Robert Eggers

Aux racines de l’épouvante

Coincé entre le film d’horreur cheap à la Paranormal Activity, les franchises qui n’en finissent pas de mourir et les auteurs isolé tels Shyamalan, le fantastique et l’horreur à Hollywood continuent à demeurer une sorte d’étrangeté indéfinie. Il y a quelques années, contre toute attente, Robert Eggers avait surpris avec son premier long métrage The Witch. Un conte fantastique qui se débarrassait de l’héritage souvent problématique de l’épouvante américaine, en se plongeant directement dans des racines plus littéraires. Un choix, basé sur une volonté de renouveler en se débarrassant des clichés, ou ombres trop envahissantes, pour se ressourcer à des endroits plus inattendus, qui domine également le second long métrage de l’auteur, The Lighthouse, où se croisent mythologie et expressionisme allemand.

Alcool et solitude

La trame est en apparence simple, et la manière dont Eggers va briser cette simplicité en tordant son principe même, constitue l’essence de l’œuvre. Le cinéaste reprend le bon vieux principe du huis clos et y ajoute même, à première vue, la toute aussi ancienne unité théâtrale : temps, lieu et action. Soit deux personnages, un supérieur et son nouvel adjoint, enfermés à une période que l’on peut estimer du début du XXe siècle, dans un phare, dont ils ont bien entendu la charge. Et c’est là, dans cette isolement absolu, dans ce face-à-face entre ces deux hommes et un éventuel troisième, la lumière du phare, que se joue cette étrange fable. Contre toute attente, elle ne sera pas perturbée par ce que l’on pouvait imaginer, tel le surgissement d’un élément (force, être, monstre, etc.) perturbateur. Elle se jouera au contraire uniquement avec ceux présents dès le début, et leur enfoncement en eux-mêmes, dans le lieu, leur solitude, n’aura nul besoin d’appui extérieur pour dérailler. À première vue, en opposant le vieux grigou respecté Willem Dafoe et le jeune, fringuant, nouvellement crédible (en tant que comédien), Robert Pattinson, le cinéaste pose un affrontement d’acteurs dans une vieille tradition, qui peut aller du savoureux à l’insupportable. Là aussi, il déjoue nos attentes. Certes, il y a du jeu, des cris, de l’hystérie, certains pourraient même déceler une forme de cabotinage. Mais les deux artistes livrent une prestation qui donne en elle-même plusieurs des clés du film : loin du duel annoncé, elle procède plutôt d’une forme d’addition, de deux folies qui se rencontrent, se heurtent certes par moments mais, globalement, se dépassent l’une l’autre, dans une énergie grandissante, qui est également celle de la folie s’insinuant dans la moindre partie du phare.

Le monstre intérieur

C’est cette infiltration, dans tous les sens du terme, qui constitue le cœur de The Lighthouse. Le récit procède par une suite de déflations : les règles du genre sont posées (un monstre mystérieux résiderait-il dans le phare à l’entrée interdite, quel secret sombre cache le gardien cynique et âgé, entre autres ?), pour être abandonnées, réglées en quelques instants ou, pire encore, exposées comme des affabulations sans véritable intérêt. Le secret, l’horreur à l’état pur et le cauchemar potentiel personnifié s’éloignent, alors qu’un autre cauchemar se précise. Un lent glissement dans l’alcool, dans l’oubli, dans la dépression, dans laquelle s’enfoncent le scénario et les protagonistes. Avant que ce glissement ne devienne une hystérie, puis un monstre en soi, dénué des tentacules mystérieuses entraperçues (rêvées) au détour d’un plan, mais d’une efficacité tout aussi destructrice. Les personnages, dévorés par leurs propres démons surgis de l’enfermement, coulent dans une forme de délire de plus en plus névrosée, de beuveries à l’ampleur cataclysmique, détruisant progressivement le phare ainsi que leurs psychés. Un point central scintille dans ce brouillard : les lumières du phare, Graal inaccessible dont le plus jeune ne peut s’approcher, lumières qui deviennent une obsession avant de devenir une métaphore mythologique, transformant le héros en Prométhée de fortune. L’affrontement entre les deux hommes va certes se clore par la mort de l’un d’entre eux, mais celle-ci surgira dans un état de délabrement tel (physique, moral, matériel), qu’elle apparaît davantage comme une conclusion naturelle qu’un drame véritable.

Le retour aux mythes

Cette image même mérite de s’y arrêter. Le tour final que prend le film, que nous tenterons de ne pas révéler ici, se pare donc d’un sous-texte mythologique totalement explicité lors du dernier plan. Certains ont pu trouver cela un peu prétentieux. Mais c’est un geste cohérent, avec le précédent long métrage du réalisateur, et avec la notion même de cinéma de genre, au sens le plus large, le cinéma d’horreur en particulier. Car, sans rentrer dans des précis de philosophie esthétique, le lien entre l’épouvante, ses icônes, et certains aspects sémantiques de la notion même de mythe, ont déjà été remarqués et soulignés par plusieurs penseurs. En ramenant le trajet de son héros à l’un de ces mythes, l’un des plus anciens et fondateurs, Eggers ne procède pas à une sorte d’élévation pompeuse, mais plutôt à un retour aux racines mêmes de ces récits, de leur fonctionnement propre. Cette idée de retour n’est pas que théorique. Elle est également une réalité formelle assumée et identifiable, à travers la volonté du cinéaste de placer toute sa mise en scène dans une résurgence moderne de l’expressionisme cinématographique allemand des années 1920. Les références sont évidentes, et Eggers ne les a assurément pas cachées. Cette démarche a été déjà commentée et analysée par bien des critiques depuis la présentation du film à Cannes. Disons, pour notre part, qu’elle peut correspondre à cette même volonté de retrouver l’essence d’une mythologie perdue, semblable au geste de Prométhée reproduit par le héros. Un cinéma noir et blanc premier, des origines, d’un temps perdu, où se perdent, sans repères et sans futur, peut-être sans passé, tous les personnages.

Malgré le bel éclat du film, ses multiples emprunts formels le rendent plus fragile (ou plus touchant) que le précédent long métrage du metteur en scène, the Witch. Eggers reste un réalisateur en construction. Son grand écart entre une tentative populaire de réhabilitation du film d’épouvante lettré, presque littéraire, et une veine plus référentielle, voire expérimentale, est ici criante. Un choix attend l’auteur, dont la maîtrise explose pourtant ici fréquemment, en réalisation ou direction d’acteurs. Mais sa maestria n’étant plus à prouver, c’est désormais d’autre chose qu’il s’agit. Eggers est doué, et surgit à un moment où le cinéma américain doute et s’interroge, comme jamais depuis les années 1960. Reste à voir s’il veut vraiment jouer un rôle dans ce débat, et se fixer sur ce qu’il pourrait précisément être.

Pierre-Simon Gutman

Réal. : Robert Eggers. Scén. : Robert Eggers et Max Eggers.

Phot. : Jarin Blaschke. Mus. : Mark Korven. prod. : RT Features et Part & Labor. Dist. : UIP.

Int. : Willem Dafoe, Robert Pattinson, Valeriia Karaman.

Durée : 1h49. Sortie France : 18 décembre 2019.