Portrait Anurag Kashyap

Le rebelle de Bollywood devenu roi

La sortie relativement discrète de The Mumbai Murders, presque deux ans après sa présentation à la Quinzaine des réalisateurs, traduit la difficulté que rencontre encore et toujours un certain cinéma indien, davantage imprégné de Bollywood que de l’héritage bengali de Satyajit Ray, pour pleinement rencontrer, séduire, ce public occidental qui le fuit depuis maintenant un certain temps.

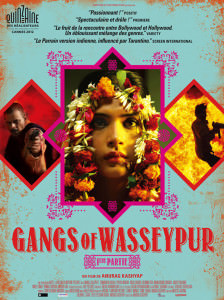

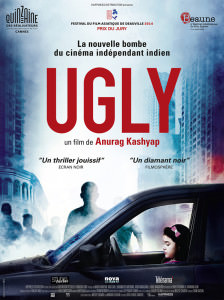

Et pourtant, si un cinéaste peut représenter à la fois le changement et l’ouverture, c’est bien l’auteur de The Mumbai Murders, Anurag Kashyap. Et ceci depuis la sortie de sa fresque Gangs of Wasseypur. Les sorties plus discrètes, malgré Cannes, de son dernier film et de Ugly, présenté à la même Quinzaine des réalisateurs peu de temps auparavant, symbolisent un retour en arrière. Mais l’importance du metteur en scène dépasse son aura potentielle, car il représente pour toute une génération de spectateurs, mais aussi de réalisateurs indiens, le signe d’une nouvelle génération, d’un changement dont il serait à la fois le moteur et l’étendard. Revenons sur cette révolution encore inachevée…

À l’assaut de la forteresse

Une des premières particularités de Kashyap réside dans sa façon bien à lui de laisser plusieurs influences s’entrechoquer. Le cinéaste est venu relativement tard au cinéma, mais a vécu toute son enfance dans le bain de Bollywood, et des succès en série d’Ahmitab Bachnan, comme Deewaar. Pourtant c’est d’abord vers une carrière de scientifique qu’il se dirige, avant d’être percuté par deux événements majeurs : le théâtre de rue, qu’il pratique, jeu et mise en scène, avec assiduité durant ses études de zoologie ; puis la découverte globale de l’œuvre de Vittorio De Sica, et du Voleur de bicyclette en particulier, à la Cinémathèque. Et c’est ainsi, entre la vision répétée de ce classique du néoréalisme et l’adoration d’une tradition théâtrale et cinématographique indienne populaire, que vont se construire la cinéphilie, puis l’art même, de Kashyap.

Comme souvent, l’entrée dans l’industrie n’est pas facile. Kashyap va connaître quelques années compliquées, aux marges de Bollywood. Le théâtre, son premier monde, n’est pas vraiment plus accueillant, et son premier et seul projet de pièce reste inabouti. Motivé, mais dépourvu de toute formation ou de tout bagage technique, l’ambitieux va finir par trouver la seule porte qui lui est ouverte, celle de scénariste. Quelques essais non transformés, quelques écritures de dialogues puis, dans une accélération de l’histoire, son nom est chuchoté à l’oreille de l’un des plus puissants metteurs en scène de l’époque, Ram Gopal Varma. Celui-ci donne sa chance au jeune auteur, principalement parce que le scénariste désiré par Varma n’était alors pas disponible. Satya (1998), le film sur lequel Kashyap travaille, est conçu par le cinéaste comme une plongée dans le monde du gangstérisme de Mumbai, inspiré par des vrais représentants de ce milieu, que Varma a rencontrés au cours de la préparation. Au jeune Kashyap de mettre en écrits, et dialogues, cette soif d’authenticité de Varma, mêlée à un pur film de gangsters bollywoodien, respectueux de ses codes tout autant que de la véracité de l’univers dépeint. Une aubaine et une parfaite opportunité pour Kashyap, l’admirateur transi de De Sica. Le film sera un succès critique et commercial notable, son mélange de réalisme sauvage et de traditions bolywoodiennes va marquer, entre autres, Danny Boyle, qui reconnaîtra s’en être largement inspiré pour son Slumdog Millionnaire. Et l’autre film qu’il admet avoir presque autant pillé n’est autre que Black Friday, le long métrage qui va imposer Kashyap en tant que réalisateur.

Émergence d’un outsider

C’est avec un autre film, une œuvre noire nommée Paanch (2003), que l’auteur a démarré sa carrière de metteur en scène. Il y augure une tradition qui va le suivre sans vraie pause, celle d’un combat perpétuel avec la censure et les interdictions. Ce premier long métrage, sombre et violent, sera ainsi privé de sortie et ne survivra finalement que par une sortie DVD. De toute façon, Kashyap est à cet instant déjà ailleurs, dans la préparation de Black Friday (2004). Adapté du livre de Hussain Zaidi, une enquête journalistique sur les attentats terroristes ayant frappé Bombay en 1993, le film passe donc au traitement fictionnel un des événements les plus violents et traumatisants de l’histoire indienne récente. Il le fait en livrant un récit sans vrai personnage principal, sans héros ou point d’identification, à la structure narrative large et peu chronologique. Kashyap ne raconte pas, il plonge sa caméra dans les rues de Bombay, dans les traumatismes, dans les fondements de l’attentat, sa préparation et l’enquête ayant suivi. Le résultat est une sorte de panoramique angoissé d’une Inde instable, traversé de spasmes de violence, retranscrit par une caméra maniable, traversant et filmant comme peu l’ont fait les recoins sombres de Bombay. Le film est, bien entendu, interdit pendant des années, et ne sort en salle qu’à la suite d’un feuilleton judiciaire où se retrouve le procès même des accusés du Black Friday. Kashyap s’attire une réputation à la fois sulfureuse et maudite, qui ne l’aide pas quant à son statut commercial, mais commence à attirer autour de lui une jeune génération désireuse de rompre avec une certaine tradition bollywoodienne, lourde et codifiée. Des films audacieux comme Gulaal (2009), drame politique naturaliste au sein de l’univers universitaire indien, renforce son aura de rebelle. Le cinéaste s’impose, tout en restant loin d’un succès public capable de solidifier sa position. That girl in yellow boots (2010) sera un autre échec public, mais une étape majeure dans la formation de son cinéma et de sa réputation. En écrivant avec sa compagne de l’époque, l’actrice Kalki Koechlin, un drame en forme de thriller sur la quête de son père ainsi que sur son quotidien complexe de métisse au cœur de la société indienne, avec son lot de rejets, de dénigrements ou jugements dégradants, Kashyap se souvient encore de son coup de foudre originel pour De Sica. Armé d’une caméra légère, d’un scénario flexible et d’une actrice auteure se projetant très largement dans son rôle, le metteur en scène filme à nouveau les rues de Mumbay comme personne ou presque n’osait le faire avant lui. Kashyap rêve encore à un Bollywood ou le réel de la société indienne, ses décors et ses coutumes, ne seraient enfin plus le hors-champ de la mise en scène. Cette équation va être le thème souterrain du film qui va finalement l’imposer, en Inde et à l’international.

Succès et malentendus

Gangs of Wasseypur (2012), le film fleuve en deux parties qui va transformer enfin Kashyap en star de la réalisation, est en effet une œuvre en trompe-l’œil. Côté face, il représente une revitalisation importante de l’artisanat bollywoodien héritant des avancées du cinéma d’auteur occidental. Kashyap reprend, respecte bien des codes du cinéma traditionnel et spectaculaire de son pays, tout en y injectant une forme d’énergie et de naturalisme neufs, dans ce cadre. Mais derrière cette entreprise de rénovation esthétique de l’industrie bollywoodienne, le film émet une critique voilée qui renseigne sans doute sur la vision de Kashyap. Lors d’une scène relativement courte, le grand rival de la famille au cœur du scénario revient sur les grandes stars bollywoodiennes, et explique que leur exemple et leur déification ont causé des dégâts considérables qu’il a su, lui, exploiter. Et, en effet, il survit jusqu’aux dernières scènes, quand tant de ses ennemis meurent, car ces derniers ne peuvent s’empêcher de se comparer, et de se mettre en scène, telles les vedettes de leurs œuvres préférées. L’étouffante codification du star system indien auraient tué et tout recouvert, aveuglant ceux qui auraient dû peut-être chercher leur propre voix. Ainsi, la comparaison avec Tarantino, faite par quelques médias ici un peu paresseux, est caduque. Car que ce soit dans Gangs… ou dans son autre grand succès critique et public, Dev.D (2009), remake moderne du fameux et déjà beaucoup revisité Devdas, les héros vivent toujours à l’ombre des modèles bollywoodiens, ces derniers agissant moins en tant qu’exemples qu’en tant que prison, enfermant leur protagonistes dans leur tragédie personnelle, qu’elle soit violente (Gangs…) ou sentimentale (Dev.D). Kashyap va tenter de prolonger l’expérience de Gangs… avec un projet encore plus ambitieux : Bombay Velvet (2015), un film de gangsters d’époque parrainé par Scorsese en personne et monté par la propre monteuse du maître, Thelma Schoonmaker. L’immense échec commercial, mais également artistique du film (tellement préoccupé par la reconstitution et une forme de glamour esthétique, qu’il finit par sombrer sous le poids d’une artificialité pure, rare chez le cinéaste) va mettre fin au grand projet d’un nouveau cinéma indien populaire de Kashyap. La dépression qui s’abat alors sur l’auteur manque de mettre fin à sa carrière, avant que celui-ci ne resurgisse en assumant enfin sa position, celle de roi du cinéma indien indépendant.

Gangs of Wasseypur (2012), le film fleuve en deux parties qui va transformer enfin Kashyap en star de la réalisation, est en effet une œuvre en trompe-l’œil. Côté face, il représente une revitalisation importante de l’artisanat bollywoodien héritant des avancées du cinéma d’auteur occidental. Kashyap reprend, respecte bien des codes du cinéma traditionnel et spectaculaire de son pays, tout en y injectant une forme d’énergie et de naturalisme neufs, dans ce cadre. Mais derrière cette entreprise de rénovation esthétique de l’industrie bollywoodienne, le film émet une critique voilée qui renseigne sans doute sur la vision de Kashyap. Lors d’une scène relativement courte, le grand rival de la famille au cœur du scénario revient sur les grandes stars bollywoodiennes, et explique que leur exemple et leur déification ont causé des dégâts considérables qu’il a su, lui, exploiter. Et, en effet, il survit jusqu’aux dernières scènes, quand tant de ses ennemis meurent, car ces derniers ne peuvent s’empêcher de se comparer, et de se mettre en scène, telles les vedettes de leurs œuvres préférées. L’étouffante codification du star system indien auraient tué et tout recouvert, aveuglant ceux qui auraient dû peut-être chercher leur propre voix. Ainsi, la comparaison avec Tarantino, faite par quelques médias ici un peu paresseux, est caduque. Car que ce soit dans Gangs… ou dans son autre grand succès critique et public, Dev.D (2009), remake moderne du fameux et déjà beaucoup revisité Devdas, les héros vivent toujours à l’ombre des modèles bollywoodiens, ces derniers agissant moins en tant qu’exemples qu’en tant que prison, enfermant leur protagonistes dans leur tragédie personnelle, qu’elle soit violente (Gangs…) ou sentimentale (Dev.D). Kashyap va tenter de prolonger l’expérience de Gangs… avec un projet encore plus ambitieux : Bombay Velvet (2015), un film de gangsters d’époque parrainé par Scorsese en personne et monté par la propre monteuse du maître, Thelma Schoonmaker. L’immense échec commercial, mais également artistique du film (tellement préoccupé par la reconstitution et une forme de glamour esthétique, qu’il finit par sombrer sous le poids d’une artificialité pure, rare chez le cinéaste) va mettre fin au grand projet d’un nouveau cinéma indien populaire de Kashyap. La dépression qui s’abat alors sur l’auteur manque de mettre fin à sa carrière, avant que celui-ci ne resurgisse en assumant enfin sa position, celle de roi du cinéma indien indépendant.

Ce second souffle débouche sur Ugly (2013) et The Mumbai Murders (2016), des œuvres réussies, mais qui symbolisent une forme de surplace dans l’avancée de Kashyap : les deux fonctionnent bien dans leur pays, les deux sont sélectionnées à la Quinzaine des réalisateurs, où ils récoltent des bonnes critiques, tout en connaissant des sorties internationales (et françaises) peu convaincantes. Pourtant, ils montrent bien les ambitions actuelles du réalisateur. Il s’agit en effet de longs métrages à la fois particulièrement sombres (la sinistre histoire de l’enlèvement d’un enfant, et des réactions particulièrement glauques de tous les participants, parents compris, pour Ugly, et le récit d’un sérial killer contemporain, ainsi que du flic fort ambigu se rapprochant de lui, pour The Mumbai Murders). Tous deux se tiennent néanmoins dans la limite des deux heures, temps plutôt bref pour Bollywood, et utilisent au minimum les fameux et typiques intermèdes musicaux. Kashyap tente donc à la fois de repousser les limites esthétiques et thématiques de Bollywood (Ugly connaîtra d’ailleurs à nouveau les foudres de la censure), tout en adressant des œillades évidentes à un public occidental qui, dans les faits, ne suit pas vraiment. Le metteur en scène en tire son parti, et opère donc une sorte de retour aux sources, ou de repli, c’est selon. L’un de ses derniers films, The Brawler (Mukkabaaz, 2017), qui revisite cette fois le genre populaire du film de boxe, dépasse en effet largement les deux heures et propose un grand nombre de chansons (ainsi que l’inévitable album commercialisé au même moment) tout au cours du récit. Mais il s’inspire aussi d’un scénario écrit par son propre acteur principal, transformé en boxeur sur les ordres de Kashyap, et s’inscrit en permanence dans le réel (les décors et coutumes très terre à terre du sport indien de haut niveau, système des castes et corruption généralisée) de la société indienne. Kashyap continue donc son chemin, mais on peut se demander s’il n’aurait pas abandonné ses prétentions au statut d’auteur international, qui lui semblait pourtant si assurément promis. Sa position est néanmoins, dans son pays, plus forte que jamais, car ses activités de producteur à succès en ont fait le parrain littéral de la nouvelle génération bollywodienne, en aidant et finançant, entre autres, les premiers films de Neeyraj Ghaywan, de Vikramadyta Motwane, ainsi que le fameux The Lunchbox, tous présentés à Cannes, et tous fers de lance du nouveau cinéma indien. Kashyap est donc maître en son royaume, juste peut-être un peu prisonnier dans ses terres.

Ce second souffle débouche sur Ugly (2013) et The Mumbai Murders (2016), des œuvres réussies, mais qui symbolisent une forme de surplace dans l’avancée de Kashyap : les deux fonctionnent bien dans leur pays, les deux sont sélectionnées à la Quinzaine des réalisateurs, où ils récoltent des bonnes critiques, tout en connaissant des sorties internationales (et françaises) peu convaincantes. Pourtant, ils montrent bien les ambitions actuelles du réalisateur. Il s’agit en effet de longs métrages à la fois particulièrement sombres (la sinistre histoire de l’enlèvement d’un enfant, et des réactions particulièrement glauques de tous les participants, parents compris, pour Ugly, et le récit d’un sérial killer contemporain, ainsi que du flic fort ambigu se rapprochant de lui, pour The Mumbai Murders). Tous deux se tiennent néanmoins dans la limite des deux heures, temps plutôt bref pour Bollywood, et utilisent au minimum les fameux et typiques intermèdes musicaux. Kashyap tente donc à la fois de repousser les limites esthétiques et thématiques de Bollywood (Ugly connaîtra d’ailleurs à nouveau les foudres de la censure), tout en adressant des œillades évidentes à un public occidental qui, dans les faits, ne suit pas vraiment. Le metteur en scène en tire son parti, et opère donc une sorte de retour aux sources, ou de repli, c’est selon. L’un de ses derniers films, The Brawler (Mukkabaaz, 2017), qui revisite cette fois le genre populaire du film de boxe, dépasse en effet largement les deux heures et propose un grand nombre de chansons (ainsi que l’inévitable album commercialisé au même moment) tout au cours du récit. Mais il s’inspire aussi d’un scénario écrit par son propre acteur principal, transformé en boxeur sur les ordres de Kashyap, et s’inscrit en permanence dans le réel (les décors et coutumes très terre à terre du sport indien de haut niveau, système des castes et corruption généralisée) de la société indienne. Kashyap continue donc son chemin, mais on peut se demander s’il n’aurait pas abandonné ses prétentions au statut d’auteur international, qui lui semblait pourtant si assurément promis. Sa position est néanmoins, dans son pays, plus forte que jamais, car ses activités de producteur à succès en ont fait le parrain littéral de la nouvelle génération bollywodienne, en aidant et finançant, entre autres, les premiers films de Neeyraj Ghaywan, de Vikramadyta Motwane, ainsi que le fameux The Lunchbox, tous présentés à Cannes, et tous fers de lance du nouveau cinéma indien. Kashyap est donc maître en son royaume, juste peut-être un peu prisonnier dans ses terres.

Afin de dépasser cet état, Kashyap a abordé ce qui est devenu la nouvelle étape logique (déplorable ou pas, c’est un autre débat) de bien des auteurs : Netflix. Le projet est venu de son protégé, Motwane, qui a proposé à la plateforme l’adaptation du livre best-seller Sacred Games en série de prestige. Devant l’ampleur de la tâche, il a demandé de l’aide à son mentor, et les deux cinéastes ont donc réalisé de concert son intégralité, chacun se concentrant de son côté sur l’un des deux personnages principaux. Le résultat, Le Seigneur de Bombay (2018), est un thriller historique bien mené, et doté d’un arrière-fond politique assumé, fascinant. Il maintient donc la réputation de Kashyap, tout en récoltant un solide succès critique et public. Mais Le Seigneur de Bombay reste un original Netflix conçu pour le public indien, à destination de celui-ci. Kashyap domine de plus en plus une industrie bollywoodienne dont il est actuellement une sorte de contre-pouvoir suractif, produisant et tournant sans relâche, à un rythme de presque deux longs métrages par an. Reste le monde, l’Occident en particulier qui, après avoir entrouvert ses portes, semble en train de les renfermer. Peut-être est-ce l’un de ses héritiers présumés, de plus en plus nombreux et enthousiastes, qui parviendra à abattre la barrière pour, enfin, imposer pleinement Bollywood au-delà de l’Asie.

Pierre-Simon Gutman