Actu dvd février 2018 – Sept films français récents

Comme tous les mois, la brochette des films français récents (dont la sortie DVD suit de quelques mois l’exploitation en salle) est mieux que fournie. Avec pour commencer… Mon garçon. Nous ne redirons rien de ce film passionnant, qui occupe tout le numéro que vous avez entre les mains… et qui est par ailleurs accessible à tous les acheteurs du DVD dans sa version numérique, fruit d’un partenariat entre l’ASC et Diaphana, l’éditeur. Mais outre les quelque 110 pages de la revue, le bonus est constitué d’un inhabituel et excellent making of. Inhabituel puisqu’il n’a pas été fait pendant le tournage (l’équipe avait d’autres chats à fouetter), qui, rappelons-le, s’est fait sur six jours. Nous revenons donc sur les « lieux du crime » en compagnie de Christian Carion, qui nous fait visiter ses décors et commente après coup un certain nombre de scènes fortes. Ce recul à la fois ludique et pédago est une garantie de l’excellence dont nous parlions plus haut, les making of (ceux des blockbusters hollywoodiens sont à cet égard des caricatures), se contentant le plus souvent d’aligner des images promotionnelles. Nous espérons en tout cas qu’avec L’Avant-Scène Cinéma dans la main droite et la télécommande du lecteur DVD dans la gauche, les cinéphiles seront à la fête !

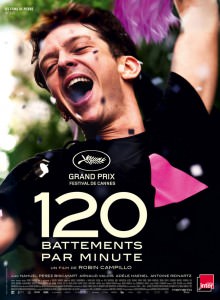

120 Battements par minute nous tient également particulièrement à cœur. Parce qu’il est arrivé en tête de nos coups de cœur 2017. Et parce que le film nous a donné l’occasion d’une passionnante rencontre avec son auteur (cf ASC 645). Revoir 120 Battements par minute nous donne en tout cas la certitude d’avoir fait le bon choix. C’est un film-somme, à la fois brûlant pour ce qu’il nous donne à voir (et à penser) et d’une superbe facture esthétique. S’il n’a pas décroché la Palme à Cannes, le film, qui raconte les combats d’Act Up en France contre l’aveuglement des autorités politiques et sanitaires face à l’irruption mortelle du sida, a constitué un vrai souffle d’air frais. Il aurait pu être l’un de ces films dossiers, au demeurant parfois efficaces et fort bien construits qui nous remettent en mémoire les combats d’une époque. Mais le film raconte aussi une très belle histoire d’amour. Une histoire d’amour tragique puisque la mort est omniprésente, comme une épée de Damoclès pendue à la verticale des protagonistes. Mais c’est peut-être justement cette fragilité qui la rend encore plus belle, alors que les corps se recroquevillent et que les esprits se désespèrent. Campillo ne cherche pas à donner dans l’exercice de style. Mais il ne s’interdit pas pour autant, au contraire, de faire des propositions formelles. Le film démarre comme un thriller, vire au pamphlet politique, filtre avec le mélodrame et diffuse au passage quelques bandes d’actualité. Cette diversité est en fait le reflet de ce que perçoivent les personnages, qui eux non plus ne sont pas unicolores et se révèlent tour à tour activistes, amoureux, malades. La formule est sans doute convenue ; mais comment le dire autrement : cette fable pleine de bruit, de fureur et de douleur est aussi une belle leçon de vie…

120 Battements par minute nous tient également particulièrement à cœur. Parce qu’il est arrivé en tête de nos coups de cœur 2017. Et parce que le film nous a donné l’occasion d’une passionnante rencontre avec son auteur (cf ASC 645). Revoir 120 Battements par minute nous donne en tout cas la certitude d’avoir fait le bon choix. C’est un film-somme, à la fois brûlant pour ce qu’il nous donne à voir (et à penser) et d’une superbe facture esthétique. S’il n’a pas décroché la Palme à Cannes, le film, qui raconte les combats d’Act Up en France contre l’aveuglement des autorités politiques et sanitaires face à l’irruption mortelle du sida, a constitué un vrai souffle d’air frais. Il aurait pu être l’un de ces films dossiers, au demeurant parfois efficaces et fort bien construits qui nous remettent en mémoire les combats d’une époque. Mais le film raconte aussi une très belle histoire d’amour. Une histoire d’amour tragique puisque la mort est omniprésente, comme une épée de Damoclès pendue à la verticale des protagonistes. Mais c’est peut-être justement cette fragilité qui la rend encore plus belle, alors que les corps se recroquevillent et que les esprits se désespèrent. Campillo ne cherche pas à donner dans l’exercice de style. Mais il ne s’interdit pas pour autant, au contraire, de faire des propositions formelles. Le film démarre comme un thriller, vire au pamphlet politique, filtre avec le mélodrame et diffuse au passage quelques bandes d’actualité. Cette diversité est en fait le reflet de ce que perçoivent les personnages, qui eux non plus ne sont pas unicolores et se révèlent tour à tour activistes, amoureux, malades. La formule est sans doute convenue ; mais comment le dire autrement : cette fable pleine de bruit, de fureur et de douleur est aussi une belle leçon de vie…

Autre film cannois et autre coup de cœur de la rédaction, Le Redoutable, de Michel Hazanavicius (dont la sortie a elle aussi été accompagnée par une rencontre avec le cinéaste dans notre numéro 645). Le Redoutable reflète de façon flagrante le cercle vicieux qui régit le cinéma français depuis plus d’un demi-siècle. En portant à l’écran le roman Un an après consacré par Anne Wiazemsky à sa relation avec Jean-Luc Godard, le réalisateur d’OSS 117 a souhaité rendre hommage au trublion de la Nouvelle Vague en célébrant l’esprit frondeur de Mai-68, à travers une reconstitution tirée à quatre épingles. Michel Hazanavicius ne se contente pourtant pas d’être perfectionniste, notamment dans sa mise en scène de l’agora étudiante de la Sorbonne. Il reproduit avec un mimétisme hallucinant certains des codes esthétiques immortalisés par l’auteur de La Chinoise, là où Louis Garrel, qui a lui-même parfait son look en rasant le devant de son crâne, restitue son phrasé et son accent traînant, tandis que Stacy Martin étincelle de classe et de beauté dans le rôle de la petite-fille rebelle de François Mauriac. Pas étonnant que ne s’y soient retrouvés ni les gardiens purs et durs du temple godardien, ni les fans de La Classe américaine et de The Artist, qu’on n’imagine pas nécessairement rompus à la même gymnastique intellectuelle ni au même sens de la dérision. L’occasion qui nous est donnée de revoir cet exercice de style audacieux se trouve toutefois rehaussée par un making of réalisé à chaud d’où affleure un indéniable perfectionnisme, à travers les témoignages des acteurs et du réalisateur.

Ôtez-moi d’un doute, de Carine Tardieu était aussi à Cannes (la chronologie des médias est une science presque exacte), mais à la Quinzaine des réalisateurs. La cinéaste a décidemment un problème avec la filiation. Ses deux premiers films, des courts métrages, avaient en commun de parler du cancer de sa mère. Passant au long, avec La Tête de Maman, elle en remettait une couche sur ce traumatisme que l’on imagine inextinguible. Avant de mettre en scène la mort d’une petite fille dans Du vent dans mes mollets. On ne meurt pas dans ce troisième long métrage, mais c’est la relation entre un homme et son père déjà âgé qui pose problème quand le premier prend conscience… qu’il n’est pas son père. Tout cela pourrait être extrêmement douloureux. Mais Carine Tardieu a choisi d’en rire. Un rire d’autant plus délicieux qu’il n’est jamais forcé, y compris quand la mort s’invite à la noce. Il faut dire que le choix de François Damiens pour incarner le personnage central est judicieux, le comédien étant très à l’aise pour exprimer des changements d’humeur ou de registre, glissant du burlesque au tragique en un tournemain.

Les aléas tragi-comiques de la vie familiale sont également présents dans le dernier opus de Michael Haneke (lui aussi à Cannes, en compétition). Avec Happy End, Michael Haneke a déclaré vouloir réaliser sa première comédie. L’humour du cinéaste autrichien apparaît cependant très noir, à l’instar de cette gamine inquiétante qui ouvre les hostilités en se servant de son téléphone portable comme d’une arme de dissuasion massive destinée à détruire sa famille. Il est d’autant plus passionnant de revoir ce tableau de mœurs sardonique situé à Calais, où les migrants se trouvent pourtant délibérément en marge du dispositif narratif, qu’un making of très vivant nous aide à cerner la méthode Haneke et nous permet de découvrir le metteur en scène, aussi pointilleux sur la forme exacte des traces que laisse une morsure de chien qu’en donnant des instructions à un danseur en effectuant lui-même le mouvement qu’il doit exécuter. Une implication qui apparaît aussi physique qu’intellectuelle et passe par l’usage d’incessantes retouches numériques et informatiques. Dès lors, il est difficile de ne pas adhérer aux louanges de Jean-Louis Trintignant qui a effectué là une deuxième entorse à sa retraite cinématographique, après Amour (2012), par pure admiration envers ce réalisateur si atypique.

Les aléas tragi-comiques de la vie familiale sont également présents dans le dernier opus de Michael Haneke (lui aussi à Cannes, en compétition). Avec Happy End, Michael Haneke a déclaré vouloir réaliser sa première comédie. L’humour du cinéaste autrichien apparaît cependant très noir, à l’instar de cette gamine inquiétante qui ouvre les hostilités en se servant de son téléphone portable comme d’une arme de dissuasion massive destinée à détruire sa famille. Il est d’autant plus passionnant de revoir ce tableau de mœurs sardonique situé à Calais, où les migrants se trouvent pourtant délibérément en marge du dispositif narratif, qu’un making of très vivant nous aide à cerner la méthode Haneke et nous permet de découvrir le metteur en scène, aussi pointilleux sur la forme exacte des traces que laisse une morsure de chien qu’en donnant des instructions à un danseur en effectuant lui-même le mouvement qu’il doit exécuter. Une implication qui apparaît aussi physique qu’intellectuelle et passe par l’usage d’incessantes retouches numériques et informatiques. Dès lors, il est difficile de ne pas adhérer aux louanges de Jean-Louis Trintignant qui a effectué là une deuxième entorse à sa retraite cinématographique, après Amour (2012), par pure admiration envers ce réalisateur si atypique.

Mais tous les films de 2017 n’étaient pas à Cannes. Le Petit Spirou n’en avait sans doute pas la velléité. Il n’empêche que dans leur genre, les films de Nicolas Bary nous sont sans doute aussi précieux que nombre de films plus sentencieux. Avec Les Enfants de Timpelbach (2008), puis Au bonheur des ogres (2013), ce cinéaste (encore jeune) a démontré sa capacité à retomber en enfance et à investir des univers fantasmagoriques. En appliquant aux albums de Tome et Janry le même traitement qu’au roman de Daniel Pennac, il signe avec Le Petit Spirou une adaptation réussie d’une saga doublement mythique : parce que c’est une institution et qu’elle constitue en quelque sorte le Vingt ans avant de la saga du groom le plus célèbre de la bande dessinée belge. Il y a pourtant un décalage évident entre l’esprit de famille de cette BD joyeusement iconoclaste et un jeune public biberonné aux effets spéciaux et aux super-héros. La réussite du film réside dans sa fidélité à l’original et dans une ambition artistique nettement supérieure à celle affichée par les adaptations à succès de L’Élève Ducobu, Les Profs ou même Le Petit Nicolas qui prennent pour cadre principal la salle de classe. Il faudrait être inconscient pour bouder ce bonheur simple et de bon goût, accompagné d’un making of qui donne abondamment la parole aux acteurs, tous ravis de prendre ainsi un coup de jeune et d’avoir pour partenaire l’irrésistible Pierre Richard en aïeul facétieux.

Le Chemin ne parcoure évidemment pas les mêmes terres, et c’est tant mieux, l’éclectisme du cinéma français étant dans son ADN. Mais à l’heure des surenchères hollywoodiennes, il est rassurant de voir qu’un film comme Le Chemin parvient encore à frayer le sien. Nous en sommes d’autant plus heureux qu’il s’agit d’un film de Jeanne Labrune, dont nous avions un peu perdu la trace depuis Sans queue ni tête il y a sept ans déjà. La cinéaste semble d’ailleurs avoir tiré profit de ce temps pour opérer un virage esthétique et thématique, tout en conservant une acuité et une sensibilité qui sont sa marque. Aux exercices parfois ludiques, toujours malins tournant autour de nos petites névroses quotidiennes succède un film beaucoup plus large, situé au Cambodge. Dans un autre monde, silencieux, enveloppant. L’histoire est celle d’une rencontre entre une jeune Française qui se prépare à devenir religieuse et un pêcheur du cru dont la femme est en train de perdre la vie. Une rencontre basée sur peu de choses au demeurant, quelques regards, quelques paroles, une sorte de rituel forestier qui n’a pas réellement de justification, mais tout est dit sur la vie qui passe et le destin qui parfois ne cherche pas à nous caresser dans le sens du poil.

Yves Alion et Jean-Philippe Guerand

Mon garçon Diaphana

120 Battements par minute Mémento

Le Redoutable Studiocanal

Otez-moi d’un doute M6 Vidéo

Happy End / Le Petit Spirou TF1 Vidéo

Le Chemin Epic