Actu dvd – 7 films français récents

Encore une belle récolte ce mois-ci pour ce qui est du cinéma français de l’année écoulée. S’il est le plus remarqué du lot, Divines n’est pas pour autant un film consensuel. Couronnée de la dernière Caméra d’or cannoise, à l’occasion de laquelle sa réalisatrice a prononcé un discours féministe diversement apprécié, cette chronique féminine pose un regard à la fois complice et accusateur sur la banlieue considérée comme un ghetto dont il est illusoire de s’extraire impunément. La faute en incombe à la fatalité sociale qui pèse sur Dounia et Maimouna, deux copines black et beur qui ont le toupet de croire encore en l’avenir et entendent défier la caïd locale pour se faire leur place au soleil. L’une d’elles rêve même du prince charmant en la personne d’un danseur qui la fait kiffer. Derrière son titre ironique, Divines dresse l’état des lieux de ces faubourgs gangrénés par le trafic de drogue où la réussite passe par l’appartenance à un gang et la reconnaissance par les caïds de la cité. La singularité du premier film de Houda Benyamina réside dans l’habileté avec laquelle la réalisatrice met en évidence le rôle des femmes au sein de cet engrenage diabolique où la religion est plus que jamais l’opium d’un peuple condamné à la soumission. La violence y est moins omniprésente que dans La squale de Fabrice Genestal ou Bande de filles de Céline Sciamma, mais la rage qui émane de la prodigieuse Oulaya Amamra est la marque d’une grande actrice en devenir. Avec, en corollaire, cette réflexion sur ces cités de non droit dont les habitants caillassent systématiquement les camions de pompiers et les voitures de police pour marquer leur territoire. Jusqu’au jour où leur salut en dépend, mais où leurs réflexes primaires se retournent contre eux dans une tragique ironie. Ce film qui ne cherche jamais à être aimable est accompagné ici de plusieurs entretiens avec la réalisatrice et ses collaborateurs, de quatre scènes coupées et d’un bref reportage qui résume son étonnante destinée.

La Danseuse est également signé par une femme, mais c’est un premier film. Consacré à Loïe Fuller, une artiste américaine qui révolutionna la danse à la Belle époque, ce biopic (qui prend de grandes libertés avec la réalité historique) est parfaitement fascinant. Car le spectacle offert par cette jeune femme venue d’un autre monde ne ressemble à rien de ce nous avions connu. Même si nous avions pu apercevoir quelques minutes de ces « danses serpentines » dans certains films muets du début du siècle (le XXè) coloriés au pochoir. Danses serpentines qui nécessitaient tout un attirail au demeurant très lourd, accompagnées par une mise en scène (son et lumière) proprement révolutionnaire. Stéphanie de Giusto, la réalisatrice, ne pouvait pas dans ces conditions, faire moins que peaufiner la forme du film (cadrages et lumière). Mais si La Danseuse est un bel objet, c’est aussi le portrait vibrant d’une artiste qui se brûle à se donner à son art. La relation trouble, empreinte de jalousie, qui la lie à Isadora Duncan dont la grâce naturelle n’a besoin d’aucun artifice est d’autant mieux ressentie que tout oppose Lily-Rose Depp (fille de…), à peine sortie de l’adolescence (qui incarne Duncan) et Soko, qui doit passer en force à chacune de ses apparitions et dont la souffrance physique est intense.

C’est la même Soko que nous retrouvons dans Voir du pays… Cinq ans après 17 filles, qui se penchait sur la folle solidarité d’un groupe d’adolescentes ayant choisi de tomber enceintes au même moment, les sœurs Coulin mettent en scène une autre troupe, composée d’hommes et de femmes soldats de retour d’Afghanistan. Ce qui donne aux cinéastes l’occasion de visiter une nouvelle fois la psyché perturbée de leurs congénères confrontées à la brutalité du monde. Le film se déroule à Chypre, alors que la troupe effectue un stage de trois jours de remise à plat avant le retour en France. L’ambition du film n’est pas mince, puisqu’il s’agit ici de montrer que l’on ne se libère pas de la violence comme d’une paire de chaussettes et que les traumatismes et la peur que la guerre ne manque pas de susciter, aussi moderne et désincarnée soit-elle, restent solidement ancrés dans les consciences. Mais le film explore en parallèle la question de la féminité, ici confrontée à un apparent paradoxe. Car l’uniforme a pour première fonction de nier les particularités, y compris sexuelles…

Autre manifeste féministe (et quatrième film de notre sélection signé par une femme), Victoria semble avoir provoqué quant à lui une unanimité qui s’est traduite par un triomphe inattendu au box-office. Comme si cette avocate en pleine déshérence sentimentale incarnait une alternative française crédible aux affres de Bridget Jones. Au même titre que Gustave Flaubert était Emma Bovary, Virginie Efira est Victoria Spick, une avocate divorcée qui fait moins envie que pitié et semble prendre un malin plaisir à se dévaloriser systématiquement aux yeux des autres, faute d’effectuer jamais les bons choix. À elle les causes perdues et les galères sentimentales, les deux allant même parfois jusqu’à se confondre. Qu’importe que son frigo soit vide et que ses deux filles soient confiées à la garde d’un adulescent qui manifeste parfois moins de maturité qu’elles. Remarquée pour son premier film, La Bataille de Solferino, où c’était Vincent Macaigne qui flirtait avec les embrouilles un soir d’élection présidentielle, Justine Triet s’en remet davantage à ses protagonistes qu’à une intrigue solidement balisée. D’où l’irrésistible empathie que suscitent ces personnages qui nous ressemblent un peu trop, sans être tout à fait ni des héros ni des anti-héros. Bref, ils font davantage pitié qu’envie, mais provoquent un étrange effet miroir. Ce film pince-sans-rire qui déclenche moins souvent qu’on ne pourrait l’espérer une franche hilarité est accompagné d’un making of et de quelques séquences coupées (qui ont bien fait de le rester) à propos desquelles il serait plus juste de parler de scènes alternatives, tant le jeu des comédiens varie et les entraîne dans d’autres directions, souvent plus loufoques, que celles retenues. Au point qu’elles seraient tout aussi dignes de figurer dans un bêtisier.

Autre manifeste féministe (et quatrième film de notre sélection signé par une femme), Victoria semble avoir provoqué quant à lui une unanimité qui s’est traduite par un triomphe inattendu au box-office. Comme si cette avocate en pleine déshérence sentimentale incarnait une alternative française crédible aux affres de Bridget Jones. Au même titre que Gustave Flaubert était Emma Bovary, Virginie Efira est Victoria Spick, une avocate divorcée qui fait moins envie que pitié et semble prendre un malin plaisir à se dévaloriser systématiquement aux yeux des autres, faute d’effectuer jamais les bons choix. À elle les causes perdues et les galères sentimentales, les deux allant même parfois jusqu’à se confondre. Qu’importe que son frigo soit vide et que ses deux filles soient confiées à la garde d’un adulescent qui manifeste parfois moins de maturité qu’elles. Remarquée pour son premier film, La Bataille de Solferino, où c’était Vincent Macaigne qui flirtait avec les embrouilles un soir d’élection présidentielle, Justine Triet s’en remet davantage à ses protagonistes qu’à une intrigue solidement balisée. D’où l’irrésistible empathie que suscitent ces personnages qui nous ressemblent un peu trop, sans être tout à fait ni des héros ni des anti-héros. Bref, ils font davantage pitié qu’envie, mais provoquent un étrange effet miroir. Ce film pince-sans-rire qui déclenche moins souvent qu’on ne pourrait l’espérer une franche hilarité est accompagné d’un making of et de quelques séquences coupées (qui ont bien fait de le rester) à propos desquelles il serait plus juste de parler de scènes alternatives, tant le jeu des comédiens varie et les entraîne dans d’autres directions, souvent plus loufoques, que celles retenues. Au point qu’elles seraient tout aussi dignes de figurer dans un bêtisier.

Nous avons également beaucoup d’admiration pour Frantz (admiration qui nous avait conduits à rencontrer François Ozon, voir notre numéro 635). Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un mystérieux Français prend contact avec une famille allemande dont il affirme avoir connu le fils sur le front. Il s’introduit peu à peu dans l’intimité de ces parents endeuillés et sympathise avec la fiancée du défunt. Mais ses motivations demeurent entachées d’un doute quant aux circonstances exactes de sa rencontre avec le fameux Frantz… À son habitude, François Ozon accorde une attention particulière aux suppléments qui accompagnent ce remake tiré au cordeau de L’Homme que j’ai tué (1932) d’Ernst Lubitsch qu’on peut considérer comme une réflexion sur la culpabilité. Outre les essais de costumes et de lumière qui auraient gagnés à être commentés, mais se contentent d’apparaître comme un défilé de mode en noir et blanc, il nous propose un nombre conséquent de scènes coupées. La plupart d’entre elles se révèlent vraiment instructives sinon déterminantes, là où ses confrères se contentent généralement de nous dévoiler des plans de coupe. Celles-ci reflètent l’exigence de son montage et son souci de ménager des ellipses pour éviter d’appesantir son propos. Jusqu’à ce plan magnifique où, face à un tableau, le visage de l’actrice prend subitement des couleurs… au sens propre. Idem pour les multiples projets d’affiches qui sont toutes séduisantes à un titre ou à un autre et en disent long sur le soin apporté par Ozon au moindre détail. En complément, figurent aussi quelques images, malheureusement elles aussi dépourvues de commentaires, de la présentation triomphale du film à la Mostra de Venise où la comédienne allemande Paula Beer a décroché le Prix Marcello Mastroianni.

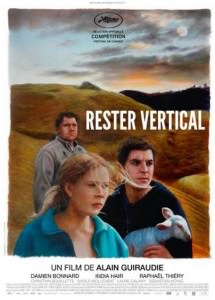

Formellement tout aussi aventureux, le petit dernier d’Alain Guiraudie, dont le film précédent, L’Inconnu du lac, avait quelque peu fait causer dans les chaumières… Le cinéaste s’attache dans Rester vertical aux chassés-croisés de plusieurs protagonistes oppressés par une insondable solitude. Il y a là des gens de la campagne condamnés à l’isolement et même un vieillard dont elle a altéré la raison. Et puis, l’utopie d’un autre monde où les rôles sociaux seraient peu à peu amenés à évoluer sous la pression des circonstances. Rester vertical : la meilleure façon de marcher pour ne pas tomber et se soumettre. Une posture typiquement humaine qui constitue aussi la plus sûre des défenses contre les loups qui hantent cette recomposition sociétale audacieuse vers un monde plus égalitaire où les fonctions sociales se verraient interverties. Cinéaste engagé en qui Godard perçut dès son premier film qu’il était l’un des rares à avoir quelque chose de nouveau à dire, Guiraudie est un poète rural qui s’accroche à l’illusion d’un monde meilleur où rien n’est vraiment interdit. Jusqu’à cette scène inouïe au cours de laquelle Eros mène directement à Thanatos au cours d’un accouplement désespéré. Au cours d’une conversation à bâtons rompus avec le critique Xavier Le Herpeur, le cinéaste revient sur la genèse de ce film et raconte notamment comment il s’est astreint à en écrire une séquence par jour, quelle que soit sa longueur. Une autodiscipline qui lui a aussi permis d’oser imaginer des situations inhabituelles, en choisissant pour personnage central un réalisateur en qui il accepte de voir un alter ego acceptable. Film gigogne, Rester vertical constitue un tournant déterminant dans l’œuvre en devenir de Guiraudie, sans le moins du monde laisser augurer des chemins de traverse qu’elle est susceptible d’emprunter après une expérience aussi radicale.

Formellement tout aussi aventureux, le petit dernier d’Alain Guiraudie, dont le film précédent, L’Inconnu du lac, avait quelque peu fait causer dans les chaumières… Le cinéaste s’attache dans Rester vertical aux chassés-croisés de plusieurs protagonistes oppressés par une insondable solitude. Il y a là des gens de la campagne condamnés à l’isolement et même un vieillard dont elle a altéré la raison. Et puis, l’utopie d’un autre monde où les rôles sociaux seraient peu à peu amenés à évoluer sous la pression des circonstances. Rester vertical : la meilleure façon de marcher pour ne pas tomber et se soumettre. Une posture typiquement humaine qui constitue aussi la plus sûre des défenses contre les loups qui hantent cette recomposition sociétale audacieuse vers un monde plus égalitaire où les fonctions sociales se verraient interverties. Cinéaste engagé en qui Godard perçut dès son premier film qu’il était l’un des rares à avoir quelque chose de nouveau à dire, Guiraudie est un poète rural qui s’accroche à l’illusion d’un monde meilleur où rien n’est vraiment interdit. Jusqu’à cette scène inouïe au cours de laquelle Eros mène directement à Thanatos au cours d’un accouplement désespéré. Au cours d’une conversation à bâtons rompus avec le critique Xavier Le Herpeur, le cinéaste revient sur la genèse de ce film et raconte notamment comment il s’est astreint à en écrire une séquence par jour, quelle que soit sa longueur. Une autodiscipline qui lui a aussi permis d’oser imaginer des situations inhabituelles, en choisissant pour personnage central un réalisateur en qui il accepte de voir un alter ego acceptable. Film gigogne, Rester vertical constitue un tournant déterminant dans l’œuvre en devenir de Guiraudie, sans le moins du monde laisser augurer des chemins de traverse qu’elle est susceptible d’emprunter après une expérience aussi radicale.

Sans doute moins radical, mais aussi passionnant est Moka (passé inaperçu lors de sa sortie en salle). Soit la confrontation d’une femme qui ne peut pas se résoudre à la mort de son enfant, victime d’un accident de voiture, avec ceux dont elle pense qu’ils sont responsables de son malheur. Ce qui nous vaut un affrontement plus ou moins feutré, plus ou moins violent entre deux comédiennes épatantes : Emmanuelle Devos (déjà au cœur du premier long de Frédéric Mermoud, Complices) et Nathalie Baye. L’aspect policier est présent, mais c’est évidemment la ronde subtile des sentiments pourtant violents portés par les personnages qui nous tient en haleine. Un rattrapage conseillé…

Yves Alion et Jean-Philippe Guerand

Divines Diaphana Video / La Danseuse Wild Side / Voir du pays Diaphana / Le Pacte Video / Frantz France Télévisions Distribution / Rester vertical TF1 Vidéo / Moka Pyramide Vidéo