Portrait – Itinéraire d’une star multiple – Jean-Paul Belmond

À chacun son Bebel

La mort de Jean Paul Belmondo a provoqué les effusions, regrets et rétrospectives prévues, en France et dans le reste du monde. Au milieu des dialogues et commémorations, du Français moyen au Président de la République, il fut facile de constater que l’une des raisons de l’unicité du chagrin fut au contraire la multiplicité des visages de l’icône disparue, et la possibilité pour chacun de se l’approprier.

PAR PIERRE-SIMON GUTMAN

À Arte, aux Cahiers du cinéma et aux critiques internationaux, le Belmondo de la Nouvelle Vague, visage neuf, révolutionnaire, d’un cinéma qui ne l’était pas moins. À France Télévisions et au Monde le Bebel de L’Homme de Rio et de Week-end à Zuydcoote, celui qui unit tous les publics, larges ou élitistes, dans les salles. Et à TF1, aux exploitants, aux producteurs, le Belmondo de Peur sur la ville ou du Marginal, symbole vivant d’un star-system passé où les blockbusters populaires étaient français, mais néanmoins incontournables, portés par une vedette apte à remplir les cinémas avec une constance guère retrouvée depuis. Chacun son Bebel donc, et l’occasion pour nous de faire le tri, et d’essayer d’unir en un trait la carrière d’un acteur pleuré par tous car il aura été, à plusieurs occasions, le cinéma français à lui seul.

Le rebelle de la vague

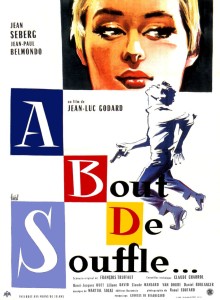

Bien entendu, il y eut d’abord l’enfance, la famille, le père sculpteur, Paul Belmondo. Mais, après une jeunesse heureuse et artistique, sans griffures particulières, le premier visage de Jean-Paul Belmondo acteur appartient à la bande du Conservatoire, aussi appelé « bande à Bebel » tant ce dernier en était le centre, le cœur. Plus précisément, Belmondo rentre au Conservatoire National en 1952, et forme rapidement une amitié de vie avec ses camarades, dont Jean-Pierre Marielle, Bruno Cremer, Jean Rochefort ou Pierre Vernier. En aucun cas, le groupe ainsi formé ne se limite à ceux ayant été reçus au célèbre concours d’entrée. La petite bande accueille également sans chichis un compagnon de cabaret de Jean-Paul, Guy Bedos, ou un acteur de théâtre à la voix impressionnante, Philippe Noiret. Ils seront inséparables dans les années 1950, et ne se perdront, même après, guère de vue. Tous réussiront, certains naturellement plus que d’autres. Devenu superstar populaire, Belmondo aura l’habitude d’imposer ses anciens camarades moins célèbres dans ses films. Ce despotisme ne gênera d’ailleurs jamais l’industrie ou les cinéastes, pour la simple raison qu’ils étaient, sans exception, de remarquables comédiens, que les metteurs en scène étaient ravis d’accueillir dans leur distribution. Mais le cinéma est, dans les années 1950, bien loin de l’esprit de ces jeunes gens prometteurs. S’il y a un point commun entre la Nouvelle Vague balbutiante, qui commence alors à écrire aux Cahiers du cinéma et à Arts, et la bande du Conservatoire, c’est bien une même forme de dédain envers le cinéma français contemporain. Pour ces apprentis comédiens, c’est alors au théâtre que tout se joue, se fait, et le ton est donné par la plus grande star de ces années, Gérard Philipe, pour qui le cinéma n’est guère vital en comparaison de son travail avec Jean Vilar, à Avignon ou sur Le Cid. Belmondo est comme eux, il rêve de Comédie-Française et de Cour des papes. Un rêve plus ou moins stoppé net lorsque le jury de sortie du Conservatoire lui refuse tout prix ou distinction. Mais il tient déjà se vengeance : le public présent pour la prestation l’applaudit à tout rompre, ses camarades le portent en triomphe sur leurs épaules, et le jeune acteur conclut avec un bras d’honneur adressé aux jurés. Le ton est donné, le lien avec les spectateurs déjà créé, la rupture avec les académismes consommée. L’étape suivante fut bien entendu À bout de souffle, en 1960. Tout a déjà été dit et redit au sujet de ce film, il ne reste pas grand-chose à ajouter. Rappelons juste que Belmondo venait alors enfin de démarrer pleinement son ascension : il avait triomphé sur les planches avec La Tragédie du vengeur, avait déjà noué le contact avec la Nouvelle Vague en tenant le rôle principal d’un Chabrol mineur (À double tour) et avait juste achevé le premier long métrage de Claude Sautet (Classe tous risques), en tête d’affiche avec Lino Ventura. Godard n’a donc guère tiré le comédien de l’anonymat, mais le triomphe imprévu du film changea leurs vies. Malgré leurs immenses différences, le cinéaste et Belmondo étaient faits pour se rencontrer. Car après tout, le comédien avait cassé les codes du jeu, fait entrer la vie, l’improvisation, la fantaisie, depuis ses années de Conservatoire, contre souvent l’avis de ses enseignants. En brisant le quatrième mur, en laissant libre cours à une légèreté et à une langue presque jamais vue, l’acteur ne fait qu’amener sur le grand écran la fraîcheur, la spontanéité qui avait fasciné ses camarades de la bande du Conservatoire. Belmondo trouve alors sa place : il n’est pas le grand tragédien qu’il rêvait d’être, mais il est bien le nouveau visage d’une nouvelle génération, le parfait interprète pour des cinéastes (la Nouvelle Vague bien entendu) avec qui il n’a que peu d’accointances personnelles, mais une même volonté de bousculer les statues, les certitudes.

Bien entendu, il y eut d’abord l’enfance, la famille, le père sculpteur, Paul Belmondo. Mais, après une jeunesse heureuse et artistique, sans griffures particulières, le premier visage de Jean-Paul Belmondo acteur appartient à la bande du Conservatoire, aussi appelé « bande à Bebel » tant ce dernier en était le centre, le cœur. Plus précisément, Belmondo rentre au Conservatoire National en 1952, et forme rapidement une amitié de vie avec ses camarades, dont Jean-Pierre Marielle, Bruno Cremer, Jean Rochefort ou Pierre Vernier. En aucun cas, le groupe ainsi formé ne se limite à ceux ayant été reçus au célèbre concours d’entrée. La petite bande accueille également sans chichis un compagnon de cabaret de Jean-Paul, Guy Bedos, ou un acteur de théâtre à la voix impressionnante, Philippe Noiret. Ils seront inséparables dans les années 1950, et ne se perdront, même après, guère de vue. Tous réussiront, certains naturellement plus que d’autres. Devenu superstar populaire, Belmondo aura l’habitude d’imposer ses anciens camarades moins célèbres dans ses films. Ce despotisme ne gênera d’ailleurs jamais l’industrie ou les cinéastes, pour la simple raison qu’ils étaient, sans exception, de remarquables comédiens, que les metteurs en scène étaient ravis d’accueillir dans leur distribution. Mais le cinéma est, dans les années 1950, bien loin de l’esprit de ces jeunes gens prometteurs. S’il y a un point commun entre la Nouvelle Vague balbutiante, qui commence alors à écrire aux Cahiers du cinéma et à Arts, et la bande du Conservatoire, c’est bien une même forme de dédain envers le cinéma français contemporain. Pour ces apprentis comédiens, c’est alors au théâtre que tout se joue, se fait, et le ton est donné par la plus grande star de ces années, Gérard Philipe, pour qui le cinéma n’est guère vital en comparaison de son travail avec Jean Vilar, à Avignon ou sur Le Cid. Belmondo est comme eux, il rêve de Comédie-Française et de Cour des papes. Un rêve plus ou moins stoppé net lorsque le jury de sortie du Conservatoire lui refuse tout prix ou distinction. Mais il tient déjà se vengeance : le public présent pour la prestation l’applaudit à tout rompre, ses camarades le portent en triomphe sur leurs épaules, et le jeune acteur conclut avec un bras d’honneur adressé aux jurés. Le ton est donné, le lien avec les spectateurs déjà créé, la rupture avec les académismes consommée. L’étape suivante fut bien entendu À bout de souffle, en 1960. Tout a déjà été dit et redit au sujet de ce film, il ne reste pas grand-chose à ajouter. Rappelons juste que Belmondo venait alors enfin de démarrer pleinement son ascension : il avait triomphé sur les planches avec La Tragédie du vengeur, avait déjà noué le contact avec la Nouvelle Vague en tenant le rôle principal d’un Chabrol mineur (À double tour) et avait juste achevé le premier long métrage de Claude Sautet (Classe tous risques), en tête d’affiche avec Lino Ventura. Godard n’a donc guère tiré le comédien de l’anonymat, mais le triomphe imprévu du film changea leurs vies. Malgré leurs immenses différences, le cinéaste et Belmondo étaient faits pour se rencontrer. Car après tout, le comédien avait cassé les codes du jeu, fait entrer la vie, l’improvisation, la fantaisie, depuis ses années de Conservatoire, contre souvent l’avis de ses enseignants. En brisant le quatrième mur, en laissant libre cours à une légèreté et à une langue presque jamais vue, l’acteur ne fait qu’amener sur le grand écran la fraîcheur, la spontanéité qui avait fasciné ses camarades de la bande du Conservatoire. Belmondo trouve alors sa place : il n’est pas le grand tragédien qu’il rêvait d’être, mais il est bien le nouveau visage d’une nouvelle génération, le parfait interprète pour des cinéastes (la Nouvelle Vague bien entendu) avec qui il n’a que peu d’accointances personnelles, mais une même volonté de bousculer les statues, les certitudes.

Le visage de tout le cinéma français

À peine deux ans plus tard, Belmondo joue dans un autre grand succès, cette fois très « qualité française » et à l’opposé parfait d’À bout de souffle, Un singe en hiver, d’Henri Verneuil. Il y partage la vedette avec Jean Gabin, ce qui est loin d’être anecdotique. D’ailleurs, c’est bien à cette occasion que les anciens camarades de cours de l’acteur vont réaliser le nouveau statut de leur ami. Marielle confiera plus tard que c’est lorsqu’il vit son copain en tête d’affiche avec Gabin qu’il comprit alors vraiment, deux ans après le film de Godard, l’étendue véritable de la gloire de la star Bebel. Et Marielle avait raison à plusieurs niveaux ! Dans son livre consacré à la période moderne du cinéma français, Jean-Michel Frodon a en effet identifié une particularité nationale, celle du grand acteur qui domine son époque et regroupe, pendant un moment, presque la totalité des œuvres des auteurs, des films notables, et du public. Une place qu’occupa incontestablement Gabin dans les années 1930, et qu’il transmit, consciemment à pas, à Jean-Paul Belmondo dans le long métrage de Verneuil. Ainsi, de 1960 jusqu’au milieu des années 1970, le comédien fut l’âme et le visage de presque tout le cinéma français. Contrairement aux clichés rapides, le Belmondo populaire n’attendit pas 1970 pour surgir. Sa première incarnation survint à peine deux après A bout de souffle, avec Cartouche, de Philippe De Broca. Celui-ci était d’ailleurs parfait pour cette mission, car il était lui-même un artisan consciencieux du cinéma populaire (qualité française) tout en étant proche de beaucoup d’auteurs de la Nouvelle Vague, et en portant un sens de la fantaisie, de l’imaginaire pas si éloigné de ces derniers. Le succès incontestable de Cartouche ne fait en fait qu’annoncer le triomphe, en 1964, de L’Homme de Rio, qui fait définitivement de Bebel la grande star masculine française, devant un Delon qui a perdu sa place en allant chasser sur des terres internationales. L’acteur sympathique, rieur, détendu, est adulé du public et partage en 1969 la tête d’affiche, avec Bourvil, du Cerveau. Ces triomphes commerciaux ne l’empêchent pourtant absolument pas d’être l’interprète de Marguerite Duras, de Melville, de Truffaut, Godard et Chabrol. Il est, suivant en cela la théorie de Frodon, la star de toutes les chapelles du cinéma français, le (seul) point commun entre la qualité française de Verneuil et la Nouvelle Vague. Il est à la fois Pierrot le fou et le Magnifique, crédible et populaire dans tous les registres, chez presque tous les metteurs en scène. Il est à son sommet, et en couverture de Time Magazine. Puis, un jour, lassé peut-être d’être à lui seul le visage de tous ces univers si disparates, Belmondo brisa de lui-même ce statut si dominant et particulier, en faisant ce qu’il s’était précisément interdit de faire pendant une décennie : il choisit un registre, un cinéma, et s’y tint, là aussi, pendant dix ans. C’est le règne de Bebel, la vedette immensément rentable, prévisible, souvent comparé à Delon mais qui, en termes d’impact public, n’a vraiment été concurrencé que par Louis De Funès.

À peine deux ans plus tard, Belmondo joue dans un autre grand succès, cette fois très « qualité française » et à l’opposé parfait d’À bout de souffle, Un singe en hiver, d’Henri Verneuil. Il y partage la vedette avec Jean Gabin, ce qui est loin d’être anecdotique. D’ailleurs, c’est bien à cette occasion que les anciens camarades de cours de l’acteur vont réaliser le nouveau statut de leur ami. Marielle confiera plus tard que c’est lorsqu’il vit son copain en tête d’affiche avec Gabin qu’il comprit alors vraiment, deux ans après le film de Godard, l’étendue véritable de la gloire de la star Bebel. Et Marielle avait raison à plusieurs niveaux ! Dans son livre consacré à la période moderne du cinéma français, Jean-Michel Frodon a en effet identifié une particularité nationale, celle du grand acteur qui domine son époque et regroupe, pendant un moment, presque la totalité des œuvres des auteurs, des films notables, et du public. Une place qu’occupa incontestablement Gabin dans les années 1930, et qu’il transmit, consciemment à pas, à Jean-Paul Belmondo dans le long métrage de Verneuil. Ainsi, de 1960 jusqu’au milieu des années 1970, le comédien fut l’âme et le visage de presque tout le cinéma français. Contrairement aux clichés rapides, le Belmondo populaire n’attendit pas 1970 pour surgir. Sa première incarnation survint à peine deux après A bout de souffle, avec Cartouche, de Philippe De Broca. Celui-ci était d’ailleurs parfait pour cette mission, car il était lui-même un artisan consciencieux du cinéma populaire (qualité française) tout en étant proche de beaucoup d’auteurs de la Nouvelle Vague, et en portant un sens de la fantaisie, de l’imaginaire pas si éloigné de ces derniers. Le succès incontestable de Cartouche ne fait en fait qu’annoncer le triomphe, en 1964, de L’Homme de Rio, qui fait définitivement de Bebel la grande star masculine française, devant un Delon qui a perdu sa place en allant chasser sur des terres internationales. L’acteur sympathique, rieur, détendu, est adulé du public et partage en 1969 la tête d’affiche, avec Bourvil, du Cerveau. Ces triomphes commerciaux ne l’empêchent pourtant absolument pas d’être l’interprète de Marguerite Duras, de Melville, de Truffaut, Godard et Chabrol. Il est, suivant en cela la théorie de Frodon, la star de toutes les chapelles du cinéma français, le (seul) point commun entre la qualité française de Verneuil et la Nouvelle Vague. Il est à la fois Pierrot le fou et le Magnifique, crédible et populaire dans tous les registres, chez presque tous les metteurs en scène. Il est à son sommet, et en couverture de Time Magazine. Puis, un jour, lassé peut-être d’être à lui seul le visage de tous ces univers si disparates, Belmondo brisa de lui-même ce statut si dominant et particulier, en faisant ce qu’il s’était précisément interdit de faire pendant une décennie : il choisit un registre, un cinéma, et s’y tint, là aussi, pendant dix ans. C’est le règne de Bebel, la vedette immensément rentable, prévisible, souvent comparé à Delon mais qui, en termes d’impact public, n’a vraiment été concurrencé que par Louis De Funès.

Triomphe et décadence de la marque Bebel

Le tournant prend plus ou moins place au moment de la sortie de Peur sur la ville de Verneuil en 1974, une sorte de remake officieux de L’Inspecteur Harry qui va triompher au box-office français. Belmondo épate le public en effectuant les cascades, ce qu’il fait par ailleurs depuis Cartouche. Puis, lassé du travail parfois frustrant avec des cinéastes comme Truffaut (leur collaboration s’est plutôt mal passée), désireux de changer de méthode et de s’amuser, Belmondo devient définitivement Bebel. Il s’en remet plus ou moins à son ami d’alors, René Chateau, qui le transforme très littéralement en marque. Son nom est désormais toujours en tête d’affiche, toujours avec la même calligraphie, et les titres des longs métrages déclineront juste le rôle de la star (Le Marginal, L’Alpagueur, L’As des as, Le Professionnel, etc…). À raison de presque un film par an, l’acteur livre un blockbuster d’action mâtiné de comédie, souvent tourné par Deray, Lautner ou Oury, avec courses-poursuites et galipettes effectuées par lui-même. D’un point de vue commercial, c’est une franche réussite. Le succès est toujours massif, parfaitement régulier. C’est également cet homme que l’industrie du cinéma français a enterré, personnifiant le souvenir de grosses productions toujours rentables, d’une star invariablement populaire, d’une époque où les longs métrages commerciaux français étaient aussi efficaces, aussi dominants, que n’importe quelle brillante machine hollywoodienne. Cette régularité commerciale impressionnante et proche du rouleau compresseur aboutit même, au début des années 1980, à une célèbre controverse qui vit les critiques s’insurger de la compétition déloyale créée par la sortie massive de L’As des as face au fragile Une chambre en ville de Jacques Demy. De visage de la Nouvelle Vague, Belmondo devient presque son ennemi, l’incarnation d’une industrie toute-puissante écrasant avec ses produits rutilants, commerciaux, les anciens enfants prodigues des années 1960. Sous cet angle, il ne faut sans doute pas sous-estimer l’importance de Stavisky. C’est avec ce film, produit par la star et réalisé en 1974 par Alain Resnais, que Bebel tenta le mariage entre la super star iconique qu’il était devenu et un projet ambitieux, mis en scène par un auteur compagnon de route de la Nouvelle Vague. Le demi-succès public du film (qui lui permit néanmoins de croiser l’acteur qui occupera bientôt une place similaire à la sienne, Gérard Depardieu) scella sans doute le destin de Belmondo, qui renonçait à être le plus grand acteur du cinéma français, se contentant d’être sa plus grande vedette. Puis vint la cinquantaine et l’impossibilité repoussée de continuer à incarner des durs à cuire et héros surpuissants. Belmondo s’accrocha, mais dut admettre finalement son âge après l’échec public et critique du Solitaire, en 1987, où son numéro habituel épuisa finalement les spectateurs. Loin d’être à court d’idées, le comédien retrouva alors Lelouch pour un film capital de sa carrière, Itinéraire d’un enfant gâté [voir notre entretien avec Claude Lelouch plus loin]. En plus d’être le dernier triomphe commercial de Belmondo, ce long métrage est celui où ce dernier assume, un an seulement après Le Solitaire, ses cheveux blancs, son âge, et accepte la transformation effectuée précédemment par Gabin : passer de jeune premier à patriarche, sans rien perdre de sa popularité. Le succès imposant de l’opération, couronné par le seul César de sa carrière, rendit la suite plus étonnante encore. L’essai fût en effet réussi, mais ne fut jamais transformé. Trois longues années s’écoulèrent avant que la star ne réapparaisse enfin, dans une paresseuse adaptation des Inconnus dans la maison. Il n’y eut pas tant une chute de carrière qu’une ellipse de l’acteur, qui tourna bien moins dès le début des années 1990. À part une autre collaboration avec Lelouch où Belmondo marche à nouveau sur les traces de Gabin pour des Misérables modernisés, la réalité est que celui-ci s’est plus ou moins absenté du cinéma français, a fait accepter sa vieillesse aux spectateurs pour ensuite rarement exploiter cette opportunité. Il revint alors néanmoins sur les planches, pour des interprétations très populaires et très traditionnelles de Kean ou Cyrano de Bergerac, avec des affiches au style et à la calligraphie similaire à celles de ses blockbusters du passé.

Le tournant prend plus ou moins place au moment de la sortie de Peur sur la ville de Verneuil en 1974, une sorte de remake officieux de L’Inspecteur Harry qui va triompher au box-office français. Belmondo épate le public en effectuant les cascades, ce qu’il fait par ailleurs depuis Cartouche. Puis, lassé du travail parfois frustrant avec des cinéastes comme Truffaut (leur collaboration s’est plutôt mal passée), désireux de changer de méthode et de s’amuser, Belmondo devient définitivement Bebel. Il s’en remet plus ou moins à son ami d’alors, René Chateau, qui le transforme très littéralement en marque. Son nom est désormais toujours en tête d’affiche, toujours avec la même calligraphie, et les titres des longs métrages déclineront juste le rôle de la star (Le Marginal, L’Alpagueur, L’As des as, Le Professionnel, etc…). À raison de presque un film par an, l’acteur livre un blockbuster d’action mâtiné de comédie, souvent tourné par Deray, Lautner ou Oury, avec courses-poursuites et galipettes effectuées par lui-même. D’un point de vue commercial, c’est une franche réussite. Le succès est toujours massif, parfaitement régulier. C’est également cet homme que l’industrie du cinéma français a enterré, personnifiant le souvenir de grosses productions toujours rentables, d’une star invariablement populaire, d’une époque où les longs métrages commerciaux français étaient aussi efficaces, aussi dominants, que n’importe quelle brillante machine hollywoodienne. Cette régularité commerciale impressionnante et proche du rouleau compresseur aboutit même, au début des années 1980, à une célèbre controverse qui vit les critiques s’insurger de la compétition déloyale créée par la sortie massive de L’As des as face au fragile Une chambre en ville de Jacques Demy. De visage de la Nouvelle Vague, Belmondo devient presque son ennemi, l’incarnation d’une industrie toute-puissante écrasant avec ses produits rutilants, commerciaux, les anciens enfants prodigues des années 1960. Sous cet angle, il ne faut sans doute pas sous-estimer l’importance de Stavisky. C’est avec ce film, produit par la star et réalisé en 1974 par Alain Resnais, que Bebel tenta le mariage entre la super star iconique qu’il était devenu et un projet ambitieux, mis en scène par un auteur compagnon de route de la Nouvelle Vague. Le demi-succès public du film (qui lui permit néanmoins de croiser l’acteur qui occupera bientôt une place similaire à la sienne, Gérard Depardieu) scella sans doute le destin de Belmondo, qui renonçait à être le plus grand acteur du cinéma français, se contentant d’être sa plus grande vedette. Puis vint la cinquantaine et l’impossibilité repoussée de continuer à incarner des durs à cuire et héros surpuissants. Belmondo s’accrocha, mais dut admettre finalement son âge après l’échec public et critique du Solitaire, en 1987, où son numéro habituel épuisa finalement les spectateurs. Loin d’être à court d’idées, le comédien retrouva alors Lelouch pour un film capital de sa carrière, Itinéraire d’un enfant gâté [voir notre entretien avec Claude Lelouch plus loin]. En plus d’être le dernier triomphe commercial de Belmondo, ce long métrage est celui où ce dernier assume, un an seulement après Le Solitaire, ses cheveux blancs, son âge, et accepte la transformation effectuée précédemment par Gabin : passer de jeune premier à patriarche, sans rien perdre de sa popularité. Le succès imposant de l’opération, couronné par le seul César de sa carrière, rendit la suite plus étonnante encore. L’essai fût en effet réussi, mais ne fut jamais transformé. Trois longues années s’écoulèrent avant que la star ne réapparaisse enfin, dans une paresseuse adaptation des Inconnus dans la maison. Il n’y eut pas tant une chute de carrière qu’une ellipse de l’acteur, qui tourna bien moins dès le début des années 1990. À part une autre collaboration avec Lelouch où Belmondo marche à nouveau sur les traces de Gabin pour des Misérables modernisés, la réalité est que celui-ci s’est plus ou moins absenté du cinéma français, a fait accepter sa vieillesse aux spectateurs pour ensuite rarement exploiter cette opportunité. Il revint alors néanmoins sur les planches, pour des interprétations très populaires et très traditionnelles de Kean ou Cyrano de Bergerac, avec des affiches au style et à la calligraphie similaire à celles de ses blockbusters du passé.

Que s’est-il passé ? Peut-être est-ce l’âge, malgré tout, et malgré le succès du film de Lelouch ? Car Gabin était, au bout du compte et comme Depardieu plus tard, une voix et un visage, que la vieillesse ne rendit que plus fascinant encore. Belmondo était lui, avant tout, un corps. Bondissant et radicalement nouveau dans les années 1960, spectaculaire et agile dans les années 1970, puissant et musclé jusqu’à la caricature dans les années 1980. Et puis, rien, comme si la déchéance programmée de ce corps ne pouvait être un sujet de cinéma. Bebel finit par se cacher du monde, malgré quelques films anecdotiques (dont d’oubliables retrouvailles avec Delon) et des tentatives peu convaincantes de revisiter ses anciens succès en prenant le rôle du patriarche (version télé de L’Aîné des Ferchaux). Belmondo n’a néanmoins jamais été un vieil homme convaincant à l’écran. Il restera à jamais le jeune homme d’un nouveau cinéma, d’une nouvelle époque, aussi insolent soixante ans après, comme au premier jour.

Pierre-Simon Gutman

Entretien avec Claude Lelouch

Claude Lelouch fait partie, à l’instar de Jean-Luc Godard, Henri Verneuil ou Philippe de Broca, de ceux qui ont dirigé Jean-Paul Belmondo à plusieurs reprises. Le cinéaste a eu le plaisir de travailler avec lui en 1969 (Un homme qui me plaît), 1988 (Itinéraire d’une enfant gâté) et 1995 (Les Misérables), à trois stades différents d’une carrière protéiforme. Trois films importants de l’œuvre de Lelouch, mais aussi trois films majeurs de celle de Belmondo. Particulièrement Itinéraire d’un enfant gâté, qui entérine un changement de direction dans sa carrière et lui offre au passage un rôle comme le cinéma n’en voit pas passer souvent…

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES ALION

Vous tournez avec Jean-Paul Belmondo pour la première fois en 1969. À ce moment-là, cela fait déjà dix ans qu’il s’est taillé une jolie place dans le cinéma français…

Claude Lelouch : En réalité, je l’ai rencontré beaucoup plus tôt. Vers 1963 ou 1964, à l’époque où je tournais des scopitones, Unifrance m’avait demandé de faire un portrait de Belmondo pour le faire connaître à l’étranger. Il s’agissait de faire un court métrage d’une dizaine de minutes… Que j’ai fait. Mais personne ne sait ce que sont devenues ces images… Je me souviens que ce film avait plu à Jean-Paul. Je me souviens que cela a été l’occasion pour nous de devenir copains. Nous allions un peu partout ensemble, en bagnole, voir des matchs de foot ou des combats de boxe. C’est ainsi que j’ai fait au passage la connaissance de son copain Charles Gérard, qui tiendra par la suite un rôle important dans mes films.

Vous étiez déjà cinéphile. Comment aviez-vous apprécié son parcours, allant de Godard à de Broca ?

C. L. : J’ai comme tout le monde été impressionné par À bout de souffle quand je l’ai découvert, par ses cuts à l’intérieur d’un même plan. Mais au-delà, ce que j’ai vraiment aimé dans ce film, c’est évidemment Jean-Paul. Aujourd’hui le film est un peu démodé, mais pas son jeu. Et puis, quand j’ai vu L’Homme de Rio, j’ai été subjugué. Je me suis dit que ce comédien avait pris une assurance incroyable. De Broca a pour moi démultiplié sa désinvolture. Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer, ils avaient beaucoup en commun…

1969 Un homme qui me plaît

Vous vous retrouvez donc en 1969 pour faire Un homme qui me plaît…

C. L. : C’est Alexandre Mnouchkine, qui venait de produire Vivre pour vivre, qui m’a pris à part pour me dire qu’il fallait absolument que je tourne avec Belmondo. C’est ainsi que j’ai retrouvé Jean-Paul. Nous avions fait l’un et l’autre un peu de chemin depuis notre première rencontre : il avait enchaîné un paquet de jolis films, j’avais de mon côté décroché une Palme d’or et deux Oscars… Mais aucun des deux n’a cherché à jouer les stars. Je lui ai dit que j’aimerais lui donner Annie Girardot comme partenaire, avec qui il n’avait jamais tourné. Pour filmer l’histoire d’une parenthèse amoureuse à l’occasion d’une traversée des États-Unis. L’idée d’aller passer quelques semaines chez l’Oncle Sam lui plaisait bien, celle de jouer avec Annie aussi…

C. L. : C’est Alexandre Mnouchkine, qui venait de produire Vivre pour vivre, qui m’a pris à part pour me dire qu’il fallait absolument que je tourne avec Belmondo. C’est ainsi que j’ai retrouvé Jean-Paul. Nous avions fait l’un et l’autre un peu de chemin depuis notre première rencontre : il avait enchaîné un paquet de jolis films, j’avais de mon côté décroché une Palme d’or et deux Oscars… Mais aucun des deux n’a cherché à jouer les stars. Je lui ai dit que j’aimerais lui donner Annie Girardot comme partenaire, avec qui il n’avait jamais tourné. Pour filmer l’histoire d’une parenthèse amoureuse à l’occasion d’une traversée des États-Unis. L’idée d’aller passer quelques semaines chez l’Oncle Sam lui plaisait bien, celle de jouer avec Annie aussi…

L’alchimie entre eux s’est-elle faite immédiatement ?

C. L. : Tout de suite. J’ai eu avant cela une histoire avec Annie, qui a duré le temps de Vivre pour vivre. Et nous venions de nous quitter. Mais je crois qu’il y avait encore beaucoup de tendresse entre nous. Je crois aussi que Jean-Paul et Annie avaient un peu le béguin, et cela servait bien entendu le film. À Los Angeles, j’ai rencontré Farrah Fawcett… Tout le monde nageait dans le bonheur. Et la période était vraiment joyeuse : c’est à ce moment-là que trois hommes sont allés faire un tour sur la Lune. Ce film a été comme des vacances. Parce que le voyage permettait des moments de détente entre chaque scène. Nous avons croisé Lee Marvin et Jeanne Moreau, qui tournaient dans le désert… Nous allions vraiment sur les traces de nos rêves d’enfance, quand nous jouions aux Indiens et aux cowboys ou que nous imaginions les lumières de Las Vegas.

Jean-Paul Belmondo était-il dans le même émerveillement que vous ?

C. L. : J’en n’en suis pas certain. Jean-Paul est toujours resté très français. Et l’endroit où il se sent le mieux, c’est à Saint-Germain-des-Prés avec ses potes. Mais il s’est quand même beaucoup amusé à traverser l’Amérique. Pour la scène où l’on fantasme sur une attaque des Indiens, il s’est éclaté. Mais ce n’est pas le cœur du film. Jean-Paul avait envie de faire autre chose que des cascades. Sans pour autant rechigner à faire les deux ou trois cabrioles que je lui ai proposées. Il n’a bien sûr pas été doublé. Mais pour moi l’essentiel était de brosser le portrait d’un homme qui plaît aux femmes, qui sait se montrer charmant tout au long du film pour au final montrer qu’il peut être aussi d’une cruauté terrible.

Une façon de se venger du film précédent, puisque dans La Sirène du Mississippi, c’est lui qui morflait…

C. L. : Il venait effectivement de tourner sous la direction de Truffaut. Il n’en avait pas vraiment conservé un très grand souvenir…

Vous aimez mélanger les figures imposées, celles qui respectent le scénario, et les figures libres, qui lui confèrent une part d’imprévu. Comment Belmondo entre-t-il dans ce système ?

C. L. : Il n’a pas besoin d’y entrer, il est taillé sur mesure pour cela. Jean-Paul a apporté des figures libres à tous ses metteurs en scène. Nous ne pouvons que le remercier de nous en avoir fait cadeau. Bien sûr il venait du théâtre. Mais il a aussi compris dès À bout de souffle que la star, c’était lui. Sa liberté était totale. Et ceux qui lui demandaient de jouer n’attendaient qu’une chose, que leur film bénéficie de cette liberté et que Jean-Paul puisse faire des figures libres.

Les scènes intimes avec Annie Girardot ont-elles été le théâtre de ces figures libres ?

C. L. : Oui, tout le monde s’amusait. Annie et lui savaient que j’étais client, à la condition bien sur qu’au-delà de la fantaisie, de la liberté dont ils faisaient preuve, je puisse y croire. Afin que le spectateur y croie à son tour… J’ai le sentiment qu’à la fin du film le spectateur ressent ce que ressent le personnage féminin, on n’est plus au cinéma. En fait le film nous emmène au cinéma, et à la fin, il est rattrapé par la vie. Le film n’a pas été un immense succès comparé à d’autres où figurait Jean-Paul à la même période, mais visiblement il était satisfait de notre travail commun…

1988 Itinéraire d’un enfant gâté

Vous avez donc convenu de vous retrouver rapidement…

C. L. : Non. Vous avez sans doute remarqué que la carrière de Jean-Paul s’est alors envolée. Tout le monde le voulait. Il a rempli les salles pendant des années en tournant avec Deray, Verneuil ou Lautner. Le plus souvent des polars ou des films d’action avec des gros calibres et des cascades ahurissantes. Mais la demande du public s’est sans doute étiolée. Et Jean-Paul a eu un petit creux. Peut-être que le public lui en voulait de ne pas se renouveler. J’étais un peu dans le même cas, nous étions en 1988. C’est alors que nous nous sommes retrouvés pour un nouveau projet, Itinéraire d’un enfant gâté. J’étais dans une période un peu bluesy. J’ai eu envie de faire un break avec les miens, avec le public… J’ai pris la route. Mais je n’ai pas été plus loin que Fontainebleau. Parce que j’avais conscience que cette déprime pouvait être le sujet d’un film. Avec Jean-Paul. Je me suis arrêté et je lui ai téléphoné. Il a immédiatement été séduit par le projet. Je lui ai dit que cela allait coûter cher. Il m’a proposé de le coproduire avec moi. Et ce film reste l’un de mes plus grands succès…

C. L. : Non. Vous avez sans doute remarqué que la carrière de Jean-Paul s’est alors envolée. Tout le monde le voulait. Il a rempli les salles pendant des années en tournant avec Deray, Verneuil ou Lautner. Le plus souvent des polars ou des films d’action avec des gros calibres et des cascades ahurissantes. Mais la demande du public s’est sans doute étiolée. Et Jean-Paul a eu un petit creux. Peut-être que le public lui en voulait de ne pas se renouveler. J’étais un peu dans le même cas, nous étions en 1988. C’est alors que nous nous sommes retrouvés pour un nouveau projet, Itinéraire d’un enfant gâté. J’étais dans une période un peu bluesy. J’ai eu envie de faire un break avec les miens, avec le public… J’ai pris la route. Mais je n’ai pas été plus loin que Fontainebleau. Parce que j’avais conscience que cette déprime pouvait être le sujet d’un film. Avec Jean-Paul. Je me suis arrêté et je lui ai téléphoné. Il a immédiatement été séduit par le projet. Je lui ai dit que cela allait coûter cher. Il m’a proposé de le coproduire avec moi. Et ce film reste l’un de mes plus grands succès…

Et l’un des films les plus marquants de la carrière de Belmondo. Il a véritablement été une balise dans la formation de son image publique…

C. L. : C’est vrai que tout le monde croyait le connaître et que ce film nous a montré qu’il était encore davantage que cela. Le film est de fait une belle synthèse de la vie de Jean-Paul, et de la mienne. Il détaille toutes les contradictions d’une vie.

Vous avez eu des conversations où vous vous êtes confiés sur votre état d’esprit du moment ?

C. L. : Non. Jean-Paul était dans le même état d’esprit durant le tournage que pour Un homme qui plaît. Jean-Paul était toujours dans l’action, et il ne rechignait pas à faire des blagues en permanence. Il n’était pas du genre à s’épancher, quoi qu’il ait eu au fond du cœur. Au final il m’a donné à chaque plan ce que j’espérais. Il en avait conscience. Il venait me voir et d’un ton complice, il me disait : « C’est pas mal, non ? ». Jusqu’au jour où, à la fin du film, je l’ai fait pleurer. Il m’a dit : « C’est la première fois que je pleure au cinéma ». Quand il a vu le film, je me souviens qu’il est ensuite monté dans mon bureau et qu’il m’a pris dans ses bras.

Le film regorge de moments forts, mais dans l’inconscient collectif, deux scènes sont gravées : la scène des bonjours et celle où Belmondo est dans la savane avec des lions…

C. L. : La scène des bonjours n’était pas dans le scénario. Ce jour-là nous tournions dans l’hôtel où Sam Lion s’est fait embaucher comme pompiste. Et j’ai allumé la radio en prenant mon petit-déjeuner. Ce matin-là un type disait l’importance de dire bonjour dans la vie. Selon la teneur de ses bonjours, ce que l’on dit à son interlocuteur diffère du tout au tout. On peut dire « Je suis content de vous voir » ou « Vous m’emmerdez » en modifiant de très peu ses intonations. Dans un bonjour résident tous les non-dits de la Terre. Je me suis dit que je devais absolument m’en servir dans une scène. J’arrive sur le plateau. Nous avions quelques scènes à faire, et entre chaque prise, j’ai écrit la scène des bonjours. Je me souviens avoir sauté le déjeuner pour la terminer. Je me disais que je savais très bien que je n’étais pas assez savant pour parler avec tout le monde de tous les sujets. Mais que j’ai très vite pris l’habitude de ne pas paraître étonné pour ne pas avouer mon infériorité. Et cela il y a longtemps que je voulais le développer, en me servant de la succession des bonjours…

Les comédiens étaient-ils dans la situation des personnages ?

C. L. : Tout à fait. Le personnage de Belmondo a entrepris de faire du jeune mec en face de lui un nouveau lui-même. Et Anconina rêve bien sûr de porter l’héritage du comédien qu’est Belmondo.

Vous ne donnez pas toujours le texte des dialogues aux acteurs. Ils le découvrent ainsi au fur et à mesure pendant la prise…

C. L. : Je leur ai tout soufflé. Et il y a bien sûr une part de spontanéité. « Tu sais que ton père est avec le petit pompiste », c’est une invention de Jean-Paul, Anconina est bouche bée pour de bon. Et je suis aussi surpris que lui… Cette scène des bonjours était comme un bonus que nous avons fait en fin de journée, avec l’idée que je pourrais la mettre à la corbeille si elle ne donnait rien… Il y avait deux caméras. Très vite j’ai senti que les comédiens se marraient pour de bon. Et moi aussi d’ailleurs. J’ai dû couper tous mes fous-rires que je ne parvenais pas à réfréner. Mais sur le moment, ils dopaient les deux compères, qui se sont lâchés. Nous avons dû tourner cette scène en deux heures, et elle est devenue mythique, alors qu’elle n’existait pas le matin-même…

On se souvient évidemment aussi de la scène avec le lion…

C. L. : Il est certain que Jean-Paul était le seul à pouvoir tourner une scène comme celle-ci. Cette scène était évidemment dans le scénario. Elle est comme la métaphore du film. Nous étions au Zimbabwe, et j’avais fait la connaissance d’un dompteur, qui m’avait proposé plusieurs fauves. Je lui ai dit que je cherchais un vieux lion, fatigué, qui ressemble à Jean-Paul… Je voulais que les deux se regardent en ayant l’air de se comprendre. Nous avions quand même délimité une zone de sécurité, avec des tambours afin le cas échéant de faire s’enfuir le lion. Il y avait aussi des mecs avec des armes… Mais le dompteur a expliqué à Jean-Paul comment faire… « Quand on a peur, il ne faut pas y aller, parce que les animaux le sentent et ils attaquent. En revanche quand on n’a pas peur, ils restent tranquilles. Et c’est vrai de tous les animaux du monde, y compris les chats et les chiens. C’est l’odeur de la peur qui les convainc d’attaquer ». Et Jean-Paul lui a répondu qu’il n’avait pas peur. Et comme on peut le voir dans le film, quand Jean-Paul approche du lion, c’est le lion qui s’en va… Ensuite quand il se promène avec la lionne à ses côtés, il a un bâton à la main. Mais c’est plus un bâton pour la marche qu’une arme…

Quand le film est sorti, Jean-Paul Belmondo vous a-t-il donné le sentiment qu’il le considérait comme une étape importante de sa carrière ?

C. L. : Il était fou de joie. Il me disait que c’était un film total, un peu comme une synthèse de tous ceux qu’il avait tournés. Et c’était également vrai pour moi, je crois qu’Itinéraire d’un enfant gâté contient tout mon cinéma. Il ne me l’a pas dit personnellement, mais j’ai su qu’il avait avoué à nombre de ses amis que c’était son film préféré. Mais pour être honnête, cela ne s’est pas fait immédiatement. La première fois qu’il a vu le film, il a pensé qu’il était un peu long et qu’il serait malin d’élaguer le début pour arriver plus vite à sa rencontre avec Anconina. J’ai évidemment tenu bon, pour moi cette première partie était indispensable, c’est elle qui explique pourquoi Sam Lion choisit de s’isoler du monde. Et j’ai eu gain de cause. Le succès est arrivé et Jean-Paul a fait amende honorable. « Heureusement que tu n’as pas coupé le début »…

1995 Les Misérables

Vous vous retrouvez sept ans plus tard, en 1995, pour Les Misérables… Belmondo doit jouer l’un des personnages les plus emblématiques du monde…

C. L. : Tout à fait. Jean Valjean, c’est l’Everest. Mais après Itinéraire d’un enfant gâté, si l’on ne voulait pas être en retrait, il fallait bien s’attaquer à l’Everest. Quand je lui ai parlé des Misérables, il m’a demandé si je pensais qu’il serait à la hauteur. Derrière Harry Baur et Jean Gabin, il fallait effectivement mettre la gomme. Je lui ai répondu qu’il serait parfait. Mais je ne lui ai pas dit tout de suite les détails de mon adaptation, qui met en scène un mec qui ressemble à Valjean, pendant la guerre. Il aimait bien cette histoire de double… Et nous nous sommes réellement régalés à le faire. Tout se donnait rendez-vous : mon admiration pour Victor Hugo, qui a tout simplement écrit avec Les Misérables le plus beau livre du monde, mon plaisir de tourner une nouvelle fois avec Jean-Paul…

C. L. : Tout à fait. Jean Valjean, c’est l’Everest. Mais après Itinéraire d’un enfant gâté, si l’on ne voulait pas être en retrait, il fallait bien s’attaquer à l’Everest. Quand je lui ai parlé des Misérables, il m’a demandé si je pensais qu’il serait à la hauteur. Derrière Harry Baur et Jean Gabin, il fallait effectivement mettre la gomme. Je lui ai répondu qu’il serait parfait. Mais je ne lui ai pas dit tout de suite les détails de mon adaptation, qui met en scène un mec qui ressemble à Valjean, pendant la guerre. Il aimait bien cette histoire de double… Et nous nous sommes réellement régalés à le faire. Tout se donnait rendez-vous : mon admiration pour Victor Hugo, qui a tout simplement écrit avec Les Misérables le plus beau livre du monde, mon plaisir de tourner une nouvelle fois avec Jean-Paul…

Comment Belmondo a-t-il vécu cette expérience ? On avait l’habitude de le voir bondissant, le sourire aux lèvres. Quand il crie « Petit ramoneur », il est dans une intensité dramatique que l’on n’avait pas connue depuis longtemps…

C. L. : Il était chez lui dans la peau de ce personnage. Il a la gueule de Jean Valjean, tel que Victor Hugo le décrit. Et Jean-Paul s’est vraiment régalé. C’est vrai qu’il a eu une petite contrariété quand il a vu qu’Annie Girardot prenait dans le film une place qui n’était pas prévue. Mais c’est bien parce qu’elle était particulièrement déchirante qu’elle a obtenu un César pour ce film… Mais Jean-Paul avait eu un César avec Itinéraire d’un enfant gâté… Et puis le film est sorti dans le monde entier, il a obtenu le Golden Globe à Hollywood, et pas mal de prix un peu partout. Nous étions tous fous de joie.

Vous n’avez jamais eu d’autres projets ensemble ?

C. L. : Nous avons à un moment envisagé de donner une suite à Itinéraire d’un enfant gâté. Mais Jean-Paul a eu son accident. Je suis resté sur l’idée de cette suite, en partant sur le principe que Sam Lion avait eu un AVC. Mais Jean-Paul avait vraiment du mal à parler. Il me disait qu’il allait travailler pour retrouver la parole… Or son état s’est plutôt aggravé. Le projet est devenu Les Bandits manchots. Jean-Paul devait rencontrer en prison les survivants de L’aventure c’est l’aventure, Aldo Maccione et Charles Gérard, pour monter de nouveaux coups à leur sortie. Et j’aurais expliqué la méforme physique de Jean-Paul, qui marchait alors avec une canne, par le fait qu’une tentative d’évasion avait mal tourné. Mais c’était compliqué, ça n’a pas pu se faire… Tant mieux, j’aurais été ennuyé de montrer une image dégradée de cet homme qui m’a tant apporté…

Propos recueillis par Yves Alion