Portrait – Bertrand Tavernier

C’est peu dire que Bertrand Tavernier restera l’un des cinéastes auxquels L’Avant-Scène Cinéma a le plus souvent fait les yeux doux. Six numéros de la revue sont en effet consacrés à ses films : L’Horloger de Saint-Paul (n°147), Le Juge et l’Assassin (n°170), Une semaine de vacances (n°253), La Vie et rien d’autre (n°388), Laissez-passer (n°507), La Princesse de Montpensier (n°646). Autant de grands films, autant d’occasions d’entrer en sympathie avec cet homme dont l’amour brûlant qu’il portait au cinéma (et pas seulement au sien, cela va de soi) ne pouvait qu’entretenir notre propre passion. Pour lui rendre hommage et témoigner de la place immense qu’il occupe dans notre imaginaire cinéphile, un livre ne suffirait pas, notre homme n’ayant quant à lui jamais ménagé sa plume pour dire tout le bien qu’il pensait des autres cinéastes. Mais en attendant, puissent ces quelques pages témoigner de ce que nous lui devons… Un témoignage en quatre parties. Un texte générique et chaleureux de Jean Ollé-Laprune, qui est sans doute l’un des plus fins connaisseurs de l’œuvre de Tavernier en même temps que l’un de ses proches. Le très émouvant billet de Raphaël Personnaz, que Tavernier a dirigé à deux reprises (La Princesse de Montpensier, Quai d’Orsay). Une (petite) partie de la très généreuse interview qui nous avait été accordée il y a un peu plus de trois ans, pour la publication du numéro consacré à La Princesse de Montpensier. Qui est évidemment une formidable leçon de cinéma… Et enfin une recension de tous ses films. Tant il nous paraît indispensable de revenir aux films. On a beaucoup parlé ces derniers temps (à bon droit) du passeur cinéphile, du citoyen engagé, de la place qui était la sienne dans le cinéma, mais finalement moins des films eux-mêmes. C’est avec une réelle gourmandise que nous les avons passés en revue…

Bertrand Tavernier, pour parler cinéma…

La tradition a été respectée : ainsi que l’impose l’usage pour une figure majeure, la disparition de Bertrand Tavernier – 79 ans, 26 longs métrages et quelques courts – a suscité bien sûr une émotion mais aussi des réactions qui dans leur immédiateté bienveillante, ont sacrifié au chagrin, le véritable apport de son auteur au cinéma. Si furent évoqués à juste titre le cinéphile, le citoyen, le défenseur des auteurs, l’observateur de son époque, le Président de l’Institut Lumière, l’historien de « 30 ans » puis de « 50 ans » (et on l’espère de « 100 ans ») de cinéma américain, le cinéaste ne fut pas évoqué tant que ça au-delà de l’énumération des films. Comme si la figure avait occulté l’œuvre sous le poids de la tristesse. Comme s’il semblait impudique de commenter aujourd’hui les films au regard de leur richesse et de leur complexité qui ne sauraient être traitées dans l’urgence.

PAR JEAN OLLÉ-LAPRUNE

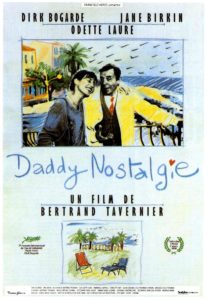

Pour servir les films, partons de la figure justement ! Pour avoir côtoyé et fréquenté l’homme, je pense qu’il est nécessaire de conserver préalablement à l’esprit une série de termes auxquels celui-ci se doit d’être associé, les termes de « timidité », de « sensibilité », de « réserve », de « pudeur »… Ils peuvent surprendre ceux qui ont pu constater l’enthousiasme déployé publiquement par l’homme pour défendre un film ou soutenir une cause. Bertrand Tavernier n’en était pas moins secret pour évoquer non pas ses films mais ce qui les avait fondamentalement animés, avec ce que cela suppose d’individualisme et d’exigence artistique. Dans son journal, Dirk Bogarde, qu’il a dirigé en 1990 dans Daddy Nostalgie, écrivait en parlant du metteur en scène : « Il est agile et précis. Il possède parfaitement l’anglais et se laisse parfois aller à un accès de rire hystérique. Très indépendant, il défend son autonomie et tient à ce qu’on la respecte ». Cette indépendance, Bertrand Tavernier ne cessera de la défendre, en étant à l’origine de la plupart de ses films (à l’exception de la Princesse de Montpensier) ou encore en cosignant tous ses scénarios ou presque, ceux de la Passion Béatrice et de Daddy Nostalgie émanant de sa première épouse Colo. Tavernier saura aussi se battre pour conserver ce qu’il estimait nécessaire à la crédibilité du résultat final. Il refuse ainsi au producteur de L’Horloger de Saint-Paul – son premier long métrage pourtant ! – de tourner les intérieurs à Paris, car il fallait que la boutique de Philippe Noiret soit de plain-pied sur la rue et s’ouvre sur une ambiance explicitement lyonnaise. D’autres exemples se succèdent, des extérieurs pour le moins pas évidents à filmer dans Le Juge et l’Assassin jusqu’à l’utilisation du son réel pour Autour de minuit. Martin Scorsese y avait renoncé pour New York New York.

Bien sûr, la timidité s’estompait dès que le discours se mettait en route. Les phrases se déployaient dans des prouesses d’éloquence, surtout quand elles concernaient les films qui n’étaient pas les siens et qu’il aimait. Néanmoins dans l’appréhension permanente de l’autre qu’elle véhicule, cette timidité structurelle fonde, je crois, la problématique majeure autour de laquelle tourne l’œuvre Bertrand Tavernier, celle du rapport à autrui, de l’individu face à ses parents, face ses enfants, face au groupe ou à l’institution, face à une femme ou à un semblable. Elle s’étend au-delà des pays, des époques et des sujets traités. Il n’était pas anodin que le réalisateur reconnaisse à demi-ton que Laissez-passer figurait parmi ses préférés. N’y voyait-on pas un metteur en scène se comporter de façon la plus digne vis-à-vis de tous et ce dans un environnement pour le moins hostile ? Dans ce film comme dans la plupart, l’interrogation sur le rapport aux autres s’imposait, dans ce qu’elle a de complexe, d’intuitive mais aussi d’inquiétante… C’est bien le timide – et donc l’inquiet – qui s’exprimait en miroir, en 1980, à l’époque de Coup de torchon quand on lui demandait l’origine de ses films : « On fait des films pour se débarrasser de ses angoisses, de ses doutes, de ce que l’on n’arrive pas à communiquer par une autre voie, pour pouvoir continuer à vivre ».

Bien sûr, la timidité s’estompait dès que le discours se mettait en route. Les phrases se déployaient dans des prouesses d’éloquence, surtout quand elles concernaient les films qui n’étaient pas les siens et qu’il aimait. Néanmoins dans l’appréhension permanente de l’autre qu’elle véhicule, cette timidité structurelle fonde, je crois, la problématique majeure autour de laquelle tourne l’œuvre Bertrand Tavernier, celle du rapport à autrui, de l’individu face à ses parents, face ses enfants, face au groupe ou à l’institution, face à une femme ou à un semblable. Elle s’étend au-delà des pays, des époques et des sujets traités. Il n’était pas anodin que le réalisateur reconnaisse à demi-ton que Laissez-passer figurait parmi ses préférés. N’y voyait-on pas un metteur en scène se comporter de façon la plus digne vis-à-vis de tous et ce dans un environnement pour le moins hostile ? Dans ce film comme dans la plupart, l’interrogation sur le rapport aux autres s’imposait, dans ce qu’elle a de complexe, d’intuitive mais aussi d’inquiétante… C’est bien le timide – et donc l’inquiet – qui s’exprimait en miroir, en 1980, à l’époque de Coup de torchon quand on lui demandait l’origine de ses films : « On fait des films pour se débarrasser de ses angoisses, de ses doutes, de ce que l’on n’arrive pas à communiquer par une autre voie, pour pouvoir continuer à vivre ».

Par pudeur, cette obsession va prendre les formes les plus multiples. Elle se dissimule sous les apparences, faisant écrire à beaucoup, de façon pas totalement inexacte mais certainement incomplète, que Bertrand Tavernier changeait à chaque fois radicalement de films. On pourrait effectivement se demander ce qui rapproche disons L.627 de La Princesse de Montpensier, sinon le goût de son auteur pour se plonger dans des univers qu’il méconnaît a priori. Tavernier se les approprie pour les adapter de la façon la plus fluide à son propre questionnement. Évoquant l’origine de Quai d’Orsay, sa dernière fiction, il constatait : « Le cabinet ministériel était une sphère dont j’ignorais tout, c’est-à-dire le travail quotidien de la diplomatie. Or ce qui déclenche toujours mon désir de cinéma, c’est l’exploration de mondes, d’époques de milieux qui me sont inconnus ». À l’arrivée, certes ceux qui connaissent le sujet n’ont pu que louer la justesse documentée du propos. Ceux qui suivent la pensée du réalisateur y ont retrouvé sous un angle nouveau – et en riant – ses problématiques sur le rapport de l’homme à la citoyenneté, sur le goût du travail bien fait, sur la figure du père, sur l’omniprésence du passé…

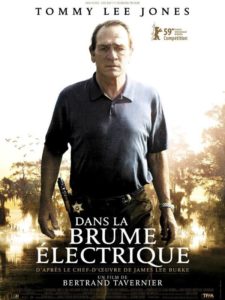

Cette dernière dimension traverse son cinéma de façon forte, bien au-delà des films historiques et en costumes souvent cités et bien connus. Il ne s’agit pas d’un passé fantasmé de façon nostalgique ou réactionnaire, juste le rappel que des d’individus, des faits, des lieux sont encore bien là et nous rappellent sans cesse qu’ils ont des enseignements à nous livrer. Cette présence du passé se marque discrètement mais de façon permanente. Elle n’est pas singularisée et l’on observe que l’usage du flash-back est rare dans les films de Bertrand Tavernier, à l’exception peut-être de Dans la brume électrique, et encore ! Dans la fabrication même des films, il est tout aussi significatif que le réalisateur se soit souvent entouré de partenaires plus âgés que lui, Jean Aurenche, Pierre Bost, David Rayfiel, Jean Cosmos (mais aussi dans d’autres registres, Alexandre Trauner, Robert Parrish et bien sûr Philippe Noiret…)

Pour rester dans le domaine de la confection même du film, force est également de constater que la pudeur de l’artiste ne cesse de se dissimuler derrière la forme, d’autant que celle-ci fait l’objet d’un travail spécifique, particulièrement travaillé dans ses détails. Chaque film entraîne ses propres règles et génère son identité : « Dès L’Horloger de Saint-Paul, écrira le réalisateur, j’ai toujours cherché à pratiquer l’écriture délocalisée dans la mesure du possible », un principe qui s’appliquera jusqu’à Quai d’Orsay qui verra le jour à New York chez le coauteur de la BD d’origine, Antonin Baudry. Dans son cahier des charges, Des enfants gâtés devra être dépourvu de zoom et renvoyer picturalement aux tableaux de Hopper. Peu de gros plans dans La Vie et rien d’autre, mais des plans de groupes servis par le format scope, et nourris de bleus horizons. Sur L.627, les contraintes sont claires : que des éclairages publics jaunes et bleus, pas de contrechamp pour passer du côté des poursuivis, pas de figures de style telle qu’une caméra placée près de la roue d’une voiture… Ou encore Capitaine Conan qui privilégiera le plans séquences : il faut toujours être au milieu des soldats, adopter leur point de vue, ne jamais filmer d’action complète explicatives. Et voir l’ennemi le plus rarement possible !

La rigueur stylistique, jointe à la puissance de la documentation, présente pour conséquence de voiler l’essentiel derrière le spectacle. Elle autorise surtout à faire jaillir le cœur même du sujet par instant, ponctuellement, avec une puissance émotionnelle unique. On pense parmi de multiples exemples, à la lecture de la lettre la fin de La Vie et rien d’autre, à un regard de Michel Aumont au détour d’un plan d’Un dimanche à la campagne (qui aurait pu croire que le sujet du film se nichait aussi ici ?), aux confessions d’un flic en planque dans Dans la brume électrique. On peut croire que le vrai Bertrand Tavernier se dévoile dans ces quelques instants. Jean Cosmos décrivait ses échanges : « Bertrand n’aime pas les scènes, et surtout les fins de scène, les mots qui indiquent cette fin. Il rechigne aussi aux itinéraires lisibles ». Ce à quoi Bertrand Tavernier répondait : « J’aime bien les chemins de traverse (…) Ce sont les sentiments qui m’intéressent le plus, et je ne veux pas qu’ils soient provoqués par des coïncidences dramatiques, par des hasards. L’intrigue doit venir de l’intérieur des personnages. »

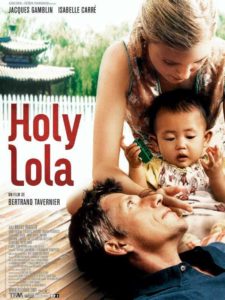

Les personnages, l’autre pilier de l’œuvre du réalisateur ! Ils sont souvent nombreux, 120 rôles pour Que la fête commence, 73 pour La Vie et rien d’autre, 70 pour L.627, 98 pour Capitaine Conan, 115 pour Laissez-passer… Il n’est pas excessif de penser que l’essentiel du travail du metteur en scène a pour ambition de leur donner vie. Tous les collaborateurs du film convergent vers cet objectif, avec bien sûr les comédiens en première ligne. À l’époque du Capitaine Conan, Bertrand Tavernier se confiait : « La direction d’acteurs reste après 18 films, quelque chose de mystérieux, de complexe, d’impalpable et difficile à formuler clairement. C’est une symbiose non seulement entre le metteur en scène et l’acteur mais aussi entre la caméra et l’acteur ». La complexité de la relation de Bertrand Tavernier aux tiers, dans sa générosité, son appréhension et son incertitude, s’illustre dans l’échange qu’il entretient avec sa troupe. Les participants l’ont souvent évoqué. Soit dans ce qui leur est imposé, le look Dean Martin Rio Bravo pour Philippe Noiret dans Coup de torchon ou cette visite préalable organisée avant le tournage au Cambodge de Holy Lola, la visite de deux orphelinats, de la déchetterie et du musée du génocide, l’ordre a son importance ! Soit surtout dans ce qu’ils retournent en échange. « Romy [Schneider] m’a appris beaucoup de choses, comme par exemple de couper moins vite en fin de prise, de laisser filer pour attraper un geste, un regard… », se souviendra le réalisateur en évoquant La Mort en direct. Il anticipe en cela – et les exemples ne manquent pas non plus – l’écriture par Tommy Lee Jones lui-même d’une scène de Dans la brume électrique, une des rares dans lesquelles il n’apparaît pas, ou encore Philippe Noiret dans La Vie et rien d’autre, calant ses déplacements et ses arrêts sur la taille des rails des travellings, trop courts pour des raisons budgétaires.

Les personnages, l’autre pilier de l’œuvre du réalisateur ! Ils sont souvent nombreux, 120 rôles pour Que la fête commence, 73 pour La Vie et rien d’autre, 70 pour L.627, 98 pour Capitaine Conan, 115 pour Laissez-passer… Il n’est pas excessif de penser que l’essentiel du travail du metteur en scène a pour ambition de leur donner vie. Tous les collaborateurs du film convergent vers cet objectif, avec bien sûr les comédiens en première ligne. À l’époque du Capitaine Conan, Bertrand Tavernier se confiait : « La direction d’acteurs reste après 18 films, quelque chose de mystérieux, de complexe, d’impalpable et difficile à formuler clairement. C’est une symbiose non seulement entre le metteur en scène et l’acteur mais aussi entre la caméra et l’acteur ». La complexité de la relation de Bertrand Tavernier aux tiers, dans sa générosité, son appréhension et son incertitude, s’illustre dans l’échange qu’il entretient avec sa troupe. Les participants l’ont souvent évoqué. Soit dans ce qui leur est imposé, le look Dean Martin Rio Bravo pour Philippe Noiret dans Coup de torchon ou cette visite préalable organisée avant le tournage au Cambodge de Holy Lola, la visite de deux orphelinats, de la déchetterie et du musée du génocide, l’ordre a son importance ! Soit surtout dans ce qu’ils retournent en échange. « Romy [Schneider] m’a appris beaucoup de choses, comme par exemple de couper moins vite en fin de prise, de laisser filer pour attraper un geste, un regard… », se souviendra le réalisateur en évoquant La Mort en direct. Il anticipe en cela – et les exemples ne manquent pas non plus – l’écriture par Tommy Lee Jones lui-même d’une scène de Dans la brume électrique, une des rares dans lesquelles il n’apparaît pas, ou encore Philippe Noiret dans La Vie et rien d’autre, calant ses déplacements et ses arrêts sur la taille des rails des travellings, trop courts pour des raisons budgétaires.

Les mystères de la création sont ainsi aujourd’hui toujours présents, devant nous. J’aurais aussi aimé pouvoir parler des raisons pour lesquelles la grâce distillée par La Princesse de Montpensier est aussi liée à la décision de tourner dès le début les scènes de combat et les scènes à cheval, « une colonne vertébrale avant même de réfléchir à la psychologie du personnage qui peut souvent s’avérer un piège pour les acteurs », ou encore des retombées indirectes des blagues farfelues figurant chaque jour dans les feuilles de service afin d’entretenir le moral de l’équipe. Aujourd’hui, au moment où l’analyse va désormais prendre le pas sur une filmographie désormais bouclée, plus que jamais le paradoxe nous saute aux yeux entre la cohérence évidente d’une œuvre s’étalant sur plusieurs décennies face aux interrogations qui n’ont cessé de marquer son auteur, telles que celles figurant par exemple dans son journal le 15 août 1991, c’est-à-dire au démarrage de L.627 : « Après treize films, j’ai parfois l’impression d’être plus ignorant qu’au début et je ne veux pas recopier des rapports de plan, de mouvement que j’ai utilisés dans des films précédents, me reposer sur un savoir-faire mécanique. J’essaie de tourner chaque scène sans référence, comme s’il s’agissait du premier jour de tournage de mon premier film »…

Jean Ollé-Laprune

Bertrand, mon cher Bertrand,

Je n’ai jamais réussi à vous tutoyer. Vous m’impressionniez trop…

Pourtant, vous avez tout fait pour ne jamais mettre de distance entre nous. Comme avec chacune des personnes qui ont eu la chance de travailler avec vous. Je dis bien « avec » vous et non « pour » vous ; car vous vouliez absolument que chaque personne sur un plateau de cinéma, quel que soit son poste, quelle que soit son expérience, puisse avoir sa place et la prenne totalement. Vous vouliez que tout le monde puisse « s’épater » mutuellement, comme vous aimiez à le dire. Et vous épatiez tout le monde.

Je me souviens de ce premier jour de tournage sur La Princesse de Montpensier quand je vous ai vu arriver à cinq heures du matin sur des chaussures montées sur ressorts, des chaussures d’alpinisme. Nous étions une bande de jeunes comédiens, un peu fatigués par quatre petites heures de sommeil, et en vous voyant nous donner vos directions avec cet appétit, cette énergie communicative, nous avons pris un coup de vieux : c’était vous le vrai jeune homme, curieux de tout, à l’affût du moindre détail, drôle, chaleureux et généreux.

Ça ne s’est jamais démenti ; quand je me souviens de vos tournages, c’était la joie qui prédominait, la conscience de la chance incroyable de faire nos métiers en votre compagnie ; car vous aimiez le savoir-faire, plus que le faire-savoir. Vous saviez la spécificité de chacun des métiers qui composent le bel ensemble d’un plateau de cinéma ; de l’accessoiriste au machiniste, en passant par les costumes jusqu’à la régie, vous aviez de la considération pour chacun.

Et vous nous manquez à tous aujourd’hui.

J’ai beaucoup voyagé grâce à vous ; vous m’avez emmené à Lyon évidemment, à New York, au quai d’Orsay, à Cannes mais surtout vous m’avez embarqué dans votre monde. Un voyage qui est passé par les films de John Ford, les films de Renoir, le cinéma des années 40 ; vous m’avez indiqué des chemins à emprunter, sans jamais me les imposer. Je n’ai pas tout vu de ce que vous m’avez montré je vous le confesse mais j’ai tout aimé. J’ai aimé passionnément votre amour de Gabin, de James Mason, de Duvivier, du jazz et de vos « amis américains » et aussi des cinéastes contemporains que vous connaissiez tous. Vous aviez soif de jeunesse, de découvertes et d’espoirs.

Vous aimiez le public, vous aviez foi en lui. Vous vous êtes battu toute votre vie pour un cinéma populaire de qualité. Pendant les débats après les films vous preniez le temps ; le temps d’écouter, de répondre, de faire des digressions, d’expliquer pourquoi tel plan était dans le film, pourquoi vous aviez choisi tel acteur, pourquoi nous avions tourné dans telle région : vous en profitiez pour conseiller une promenade dans le coin ou encore l’adresse du charcutier qui se trouvait dans la ville d’à côté et que vous aviez gentiment invité à venir sur le plateau.

Vous aimiez le public, vous aviez foi en lui. Vous vous êtes battu toute votre vie pour un cinéma populaire de qualité. Pendant les débats après les films vous preniez le temps ; le temps d’écouter, de répondre, de faire des digressions, d’expliquer pourquoi tel plan était dans le film, pourquoi vous aviez choisi tel acteur, pourquoi nous avions tourné dans telle région : vous en profitiez pour conseiller une promenade dans le coin ou encore l’adresse du charcutier qui se trouvait dans la ville d’à côté et que vous aviez gentiment invité à venir sur le plateau.

On s’est parlé il y a peu de temps mon cher Bertrand ; vous aviez une bonne voix et vous aviez commencé à rédiger vos mémoires dont vous m’avez envoyé les premiers chapitres : cette lecture vous résume parfaitement ; quand vous parlez d’un film, vous citez chacune des influences littéraires, musicales, cinématographiques qui vous ont accompagné pendant la fabrication ; vous citez chaque technicien, chaque actrice, chaque acteur, en décrivant avec une précision chirurgicale, même trente ans après, leurs compétences et leurs traits de caractère. Ce souci des autres, ce goût de la chose bien faite, on va essayer de les faire perdurer à notre petit niveau. Je parle aux nom de tous ceux dont j’ai reçu les témoignages hier et qui exprimaient une vive émotion à votre souvenir. Des actrices, des acteurs, des anciens stagiaires parfois qui disaient à quel point vous les aviez considérés, vous leur aviez donné confiance.

Récemment, vous étiez heureux de voir que les lycéens en terminale littéraire étudiaient La Princesse de Montpensier. Sachez mon cher Bertrand, vu le nombre de messages que j’ai reçus de ces élèves, que cette joie était partagée et communicative. Votre héritage est immense : votre Voyage à travers le cinéma français devrait être enseigné à l’école aussi, ça serait la moindre des choses. Ça serait faire confiance à notre jeunesse comme vous le faisiez. Vous grandissiez les gens sans jamais les écraser.

Cette attention se retrouvait dans vos films, elle n’était pas feinte, c’était vous, Bertrand.

Quelle chance j’ai eu de croiser votre route, quelle chance vous m’avez donnée. Grâce à vous j’ai joué les rois, puis les assistants. Vous m’avez fait confiance du début jusqu’à la fin. Je ne vous remercierai jamais assez.

Au revoir Bertrand.

Raphaël Personnaz, 26 mars 2021

Entretien avec Bertrand Tavernier

La Princesse de Montpensier marque une nouvelle fois votre intérêt pour l’Histoire. Celle-ci est-elle pour vous une occasion d’éclairer le présent ?

Bertrand Tavernier : D’abord, il faut que quelque chose me touche dans le sujet que je traite. Et ce quelque chose, je mets parfois du temps à le trouver. Il peut y avoir plusieurs strates qui ne se dévoilent que peu à peu. On peut bien sûr partir sur un coup de cœur, et puis découvrir que l’on touche à d’autres sujets, dont on n’avait pas immédiatement conscience.

Vous ne parvenez pas toujours là où vous pensiez arriver…

B. T. : En fait, je ne sais pas où je vais arriver. Je n’ai pas fait un seul film dont je savais à l’avance où il allait me mener et par quel chemin j’allais passer. J’ai fait des films pour essayer de comprendre le monde. Tous mes films ont été des explorations dont je ne connaissais pas le but. Bien entendu, quand je me lance dans La Princesse de Montpensier, je ne vais pas soutenir la nécessité des guerres de religion. Je le sais au départ, mais ce n’est pas un but. Plutôt un sentiment naturel. Je ne me suis jamais lancé dans un film sur la guerre de 1914 en me disant que j’allais faire un film antimilitariste. Que la guerre soit un grand gâchis est d’une telle évidence que cela devient inintéressant de l’affirmer.

Capitaine Conan parle en revanche de l’incapacité des soldats de se débarrasser de la violence quand elle a été constitutive de leur façon d’agir…

B. T. : Le film traite en effet de la très grande difficulté que l’on a de maîtriser une violence que l’on a déclenchée au moment de la guerre. Et les conséquences de cette violence, c’est La Vie et rien d’autre… J’ai fait des films parce que j’avais envie de comprendre le monde, avec l’idée que j’allais m’approcher de cette compréhension chemin faisant. L’Histoire est d’une richesse inouïe si l’on trouve non pas une manière de la rendre contemporaine, mais celle de devenir contemporain de cette histoire. L’idéal est de parvenir à penser comme on pensait à l’époque que l’on revisite, et à oublier notre acquis historique qui nous fait regarder les choses de façon biaisée. La connaissance de l’Histoire va peut-être répondre à certaines questions que je me pose, mais ce seront des réponses toutes faites. En creusant, on s’apercevra sans doute que la réalité est bien plus complexe…

Vos personnages sont de chair et de sang, ils ne ressemblent pas à ceux qui peuplent les films de cape et d’épée où règnent les images d’Épinal…

B. T. : Ces personnages des films de cape et d’épée sont trop souvent figés, comme dépourvus de vraie vie. Pas toujours heureusement. L’Histoire est parfois saisie à bras-le-corps par certains cinéastes, heureusement. Quand je vois Une vie, de Stéphane Brizé, je sens vivre les personnages. Mais trop de films historiques ne sont que des reconstitutions, alors qu’ils devraient viser à être des recréations. Qui nous permettent de les comprendre de l’intérieur. Mon obsession est de rendre la caméra contemporaine des personnages, et les personnages immergés dans leur époque. C’est à ce prix que l’on voit que l’Histoire n’est pas inerte. C’est ainsi que l’on s’aperçoit que certains personnages de La Princesse de Montpensier se conduisent comme des rock stars. Vis-à-vis de ceux qui les entourent, ils n’ont pas un comportement historique, puisqu’ils ne savent pas qu’ils sont dans l’Histoire. Ils sont dans le présent, leur présent.

Nous ne sommes pas au musée. Il ne faut pas que les belles robes restent immaculées…

B. T. : Bien sûr. Mais ça, c’est du naturalisme, il faut que l’on aille au-delà. Il faut par exemple veiller à ce que personne ne se focalise sur tel élément de décor, puisqu’il appartient au quotidien. Les personnages ne voient pas que les objets qu’ils côtoient vont finir dans les musées. J’ai eu cette obsession de désacraliser le passé dès Que la fête commence… Rochefort donnait des coups de pieds dans un tabouret, ce que l’on ne voyait jamais dans les autres films. Par respect pour l’Histoire. Et puis c’est un meuble que la production avait sans doute loué très cher… Mais Rochefort avait compris le parti qu’il pouvait en tirer. Il me disait : « Tu filmes comme si la caméra venait d’être inventée en 1715… ». L’Histoire, quand on lui ôte la gangue de la reconstitution, tout à coup nous parle. J’ai présenté très souvent La Princesse de Montpensier dans les lycées. Et beaucoup de jeunes m’ont dit que le film racontait leur histoire. Les filles d’origine maghrébine voyaient bien que Marie avait les mêmes velléités de liberté qu’elles, que leurs parents ne leur accordaient pas. Elles aussi avaient envie de choisir leur futur mari, elles aussi voulaient faire des études pour s’émanciper. Idem après Conan : un médecin était intervenu pour dire que c’était le meilleur film qu’il ait vu sur les conséquences de la guerre du Vietnam.

Il n’y a rien de neuf…

B. T. : Je ne dirais pas ça. Tout au contraire est neuf et parlant. C’est le mépris et l’ignorance de l’Histoire qui font qu’il y a tant de dérapages dans le discours politique. J’ai lu il y a peu ces trois plaidoiries formidables prononcées par l’avocat de la Ligue des droits de l’Homme contre l’État d’urgence. La première revenait sur une loi contre les suspects datant de la Convention, pendant la Révolution, pour montrer que les termes sont plus violents aujourd’hui qu’ils ne l’étaient alors. La seconde traitait des lois scélérates qui ont suivi les attentats anarchistes de 1893… L’avocat montrait l’absence de culture historique des ministres et des législateurs, qui refont les mêmes bourdes que ceux qui les ont précédés. 120 Battements par minute montre parfaitement quelle a été l’aveuglement des politiques au moment de l’irruption du sida. Mais les ministres d’aujourd’hui vont-ils voir ce film ? Pour se rendre compte de leur propre frilosité par rapport à certains scandales sanitaires contemporains, et saisir la corruption qui règne dans les laboratoires ? Si la ministre de la Santé voyait ce film, ou celui d’Emmanuelle Bercot consacré au Médiator, La Fille de Brest, elle se garderait au minimum de s’entourer de ceux qui sont au conseil d’administration des laboratoires, et elle chercherait à travailler avec des experts indépendants.

C’est ça l’enseignement de l’Histoire… (…)

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES ALION in L’Avant-Scène Cinéma n°646, octobre 2017

Les films…

L’Horloger de Saint-Paul

Malgré ses 32 ans, le passage à l’acte de Tavernier est moins tardif qu’il n’y paraît. Il a en effet été précédé dix ans plus tôt par les sketches Baiser de Judas et Une chance explosive des films collectifs Les Baisers et La Chance et l’Amour. C’est en transposant dans sa ville de Lyon L’Horloger d’Everton, de Georges Simenon, que le cinéphile se transforme en cinéaste. Il recrute pour cela deux scénaristes honnis de la Nouvelle Vague qui ont sombré malgré eux dans l’oubli : Jean Aurenche et Pierre Bost. Trois autres films suivront de Que la fête commence (1975) à Coup de torchon (1981). Dans la plus pure tradition de la Série Noire, L’Horloger de Saint-Paul orchestre la confrontation entre un commissaire et le père d’un jeune homme accusé de meurtre. Un duel à fleurets mouchetés filmé en plans-séquences pour lequel Tavernier recrute deux acteurs complices dans la vie : Philippe Noiret et Jean Rochefort, qui est venu compenser la défection de François Périer deux semaines seulement avant le début du tournage. Sa méthode passe par la complicité qu’il lie avec eux autour de repas fins dans les bouchons lyonnais et la liberté qu’il leur donne devant la caméra. « La pochouse verdunoise, la salade d’écrevisses, le saucisson chaud et le gratin dauphinois ont beaucoup contribué à la direction d’acteurs », résumera Tavernier. Et Rochefort de s’émerveiller : « C’est mon premier tutoiement avec la caméra. Et c’est là que mon amour du cinéma a commencé… » Avec un Prix Louis Delluc en prime.

Malgré ses 32 ans, le passage à l’acte de Tavernier est moins tardif qu’il n’y paraît. Il a en effet été précédé dix ans plus tôt par les sketches Baiser de Judas et Une chance explosive des films collectifs Les Baisers et La Chance et l’Amour. C’est en transposant dans sa ville de Lyon L’Horloger d’Everton, de Georges Simenon, que le cinéphile se transforme en cinéaste. Il recrute pour cela deux scénaristes honnis de la Nouvelle Vague qui ont sombré malgré eux dans l’oubli : Jean Aurenche et Pierre Bost. Trois autres films suivront de Que la fête commence (1975) à Coup de torchon (1981). Dans la plus pure tradition de la Série Noire, L’Horloger de Saint-Paul orchestre la confrontation entre un commissaire et le père d’un jeune homme accusé de meurtre. Un duel à fleurets mouchetés filmé en plans-séquences pour lequel Tavernier recrute deux acteurs complices dans la vie : Philippe Noiret et Jean Rochefort, qui est venu compenser la défection de François Périer deux semaines seulement avant le début du tournage. Sa méthode passe par la complicité qu’il lie avec eux autour de repas fins dans les bouchons lyonnais et la liberté qu’il leur donne devant la caméra. « La pochouse verdunoise, la salade d’écrevisses, le saucisson chaud et le gratin dauphinois ont beaucoup contribué à la direction d’acteurs », résumera Tavernier. Et Rochefort de s’émerveiller : « C’est mon premier tutoiement avec la caméra. Et c’est là que mon amour du cinéma a commencé… » Avec un Prix Louis Delluc en prime.

Jean-Philippe Guerand

Film français (1974), avec Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jacques Denis, Yves Afonso. 1h45.

Que la fête commence…

Une des premières scènes de Que la fête commence… est l’autopsie d’une jeune femme, princesse à demi-folle morte de ses excès. On peut y voir la note d’intention de ce deuxième long métrage de Bertrand Tavernier, ainsi que de la plupart de ses films historiques à venir : plonger les mains dans les tripes de l’Histoire de France, appuyer là où ça fait mal (le colonialisme dans Coup de torchon), regarder la mort en face (le diptyque sur la Première Guerre mondiale). Le réalisateur aborde l’Histoire en contemporain : la caméra à l’épaule évolue librement, façon Nouvelle Vague, dans un temps passé qui n’a rien de figé. Tavernier trouve dans la Régence de Philippe d’Orléans (autour de 1719) à la fois les prémisses de la Révolution française (la colère finale des paysans) et des parallèles avec la société actuelle (l’ambition, la corruption et les malversations boursières ne datent pas d’hier). Deux ans après La Grande Bouffe, Que la fête commence… décrit à son tour une jouissance mortifère, un libertinage mélancolique dont les excès (blasphème, bonne chère, fréquentation des bordels) sont un moyen d’oublier, sans y parvenir, la réalité d’un monde qui s’écroule. La chair est triste mais le film est trépidant, nous emporte par la vivacité de ses travellings et la verve de ses dialogues. Tavernier retrouve Noiret et Rochefort, ses interprètes de L’Horloger de Saint-Paul, et leur adjoint un troisième larron, Jean-Pierre Marielle, tout aussi grandiose que ses camarades bien qu’il ne partage presque aucune scène avec eux.

Une des premières scènes de Que la fête commence… est l’autopsie d’une jeune femme, princesse à demi-folle morte de ses excès. On peut y voir la note d’intention de ce deuxième long métrage de Bertrand Tavernier, ainsi que de la plupart de ses films historiques à venir : plonger les mains dans les tripes de l’Histoire de France, appuyer là où ça fait mal (le colonialisme dans Coup de torchon), regarder la mort en face (le diptyque sur la Première Guerre mondiale). Le réalisateur aborde l’Histoire en contemporain : la caméra à l’épaule évolue librement, façon Nouvelle Vague, dans un temps passé qui n’a rien de figé. Tavernier trouve dans la Régence de Philippe d’Orléans (autour de 1719) à la fois les prémisses de la Révolution française (la colère finale des paysans) et des parallèles avec la société actuelle (l’ambition, la corruption et les malversations boursières ne datent pas d’hier). Deux ans après La Grande Bouffe, Que la fête commence… décrit à son tour une jouissance mortifère, un libertinage mélancolique dont les excès (blasphème, bonne chère, fréquentation des bordels) sont un moyen d’oublier, sans y parvenir, la réalité d’un monde qui s’écroule. La chair est triste mais le film est trépidant, nous emporte par la vivacité de ses travellings et la verve de ses dialogues. Tavernier retrouve Noiret et Rochefort, ses interprètes de L’Horloger de Saint-Paul, et leur adjoint un troisième larron, Jean-Pierre Marielle, tout aussi grandiose que ses camarades bien qu’il ne partage presque aucune scène avec eux.

Sylvain Angiboust

Film français (1975), avec Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jean-Pierre-Marielle, Christine Pascal. 1h54.

Le Juge et l’Assassin

Un an après Que la fête commence, Tavernier persiste à visiter l’Histoire, en changeant néanmoins d’époque. Le Juge et l’Assassin se situe dans les dernières années du XIXe siècle, alors que la France est encore largement rurale et que le poison de l’antisémitisme s’est répandu comme jamais depuis le déclenchement de l’affaire Dreyfus. Le film s’attache à un tueur en série (un pionnier !), Bouvier, qui s’attaque à de jeunes bergères (et bergers) pour les violer et les égorger. Arrêté par la police, il se proclame « anarchiste de Dieu ». C’est bien joué : s’il est reconnu fou, il sauvera sa tête. Mais le juge qui le poursuit (plus par ambition que pour l’honneur de la justice) entend bien que la guillotine soit sortie. Le film vaut d’abord par l’incroyable jeu du chat et de la souris entre les deux hommes, incarnés par deux comédiens de génie (Noiret et Galabru, ce dernier dans un contre-emploi d’anthologie). Mais aussi pour l’impeccable recréation d’une époque charnière (les images étant signées par le grand Pierre-William Glenn) sans jamais donner le sentiment de figer l’Histoire. Et pourtant l’Histoire est au centre des préoccupations de Tavernier, qui prend un malin plaisir à souligner les affrontements de classes (la Commune n’est pas si loin), les ravages du patriarcat et l’arrogance d’une bourgeoisie qui ne veut rien lâcher. Le film se termine d’ailleurs par l’un de ces « chromos soviétiques » qui ont longtemps horripilé les contempteurs du cinéaste, jugé trop démonstratif, mais qui ravissent ceux qui reconnaissent à Tavernier le (bon) droit de prendre parti sans jamais perdre un iota de l’humanité de ses personnages.

Un an après Que la fête commence, Tavernier persiste à visiter l’Histoire, en changeant néanmoins d’époque. Le Juge et l’Assassin se situe dans les dernières années du XIXe siècle, alors que la France est encore largement rurale et que le poison de l’antisémitisme s’est répandu comme jamais depuis le déclenchement de l’affaire Dreyfus. Le film s’attache à un tueur en série (un pionnier !), Bouvier, qui s’attaque à de jeunes bergères (et bergers) pour les violer et les égorger. Arrêté par la police, il se proclame « anarchiste de Dieu ». C’est bien joué : s’il est reconnu fou, il sauvera sa tête. Mais le juge qui le poursuit (plus par ambition que pour l’honneur de la justice) entend bien que la guillotine soit sortie. Le film vaut d’abord par l’incroyable jeu du chat et de la souris entre les deux hommes, incarnés par deux comédiens de génie (Noiret et Galabru, ce dernier dans un contre-emploi d’anthologie). Mais aussi pour l’impeccable recréation d’une époque charnière (les images étant signées par le grand Pierre-William Glenn) sans jamais donner le sentiment de figer l’Histoire. Et pourtant l’Histoire est au centre des préoccupations de Tavernier, qui prend un malin plaisir à souligner les affrontements de classes (la Commune n’est pas si loin), les ravages du patriarcat et l’arrogance d’une bourgeoisie qui ne veut rien lâcher. Le film se termine d’ailleurs par l’un de ces « chromos soviétiques » qui ont longtemps horripilé les contempteurs du cinéaste, jugé trop démonstratif, mais qui ravissent ceux qui reconnaissent à Tavernier le (bon) droit de prendre parti sans jamais perdre un iota de l’humanité de ses personnages.

Yves Alion

Film français (1976), avec Michel Galabru, Philippe Noiret, Isabelle Huppert, Jean-Claude Brialy. 2h08.

Des enfants gâtés

Des enfants gâtés fut indûment présenté comme un tract publicitaire pour l’Union de la gauche alors qu’il s’agit d’une des œuvres les plus spontanées de Tavernier. Michel Piccoli incarne un cinéaste qui, pour écrire son prochain film, s’isole dans un studio moderne du XVe arrondissement. Une voisine (Christine Pascal), l’entraîne dans le combat d’une association de locataires contre les abus de leur propriétaire, avant d’avoir avec lui une brève aventure.

Des enfants gâtés fut indûment présenté comme un tract publicitaire pour l’Union de la gauche alors qu’il s’agit d’une des œuvres les plus spontanées de Tavernier. Michel Piccoli incarne un cinéaste qui, pour écrire son prochain film, s’isole dans un studio moderne du XVe arrondissement. Une voisine (Christine Pascal), l’entraîne dans le combat d’une association de locataires contre les abus de leur propriétaire, avant d’avoir avec lui une brève aventure.

Vu d’aujourd’hui, ce film constitue un témoignage sur le boom immobilier, qui fut l’un des aspects les moins recommandables de la France post-pompidolienne. Il étudie aussi les mœurs de la classe moyenne parisienne, au moment où elle accède à un logement moderne tout en prenant conscience de sa fragilité. Il y est également question de la difficulté d’écrire et du plaisir féminin, thèmes dans lesquels on perçoit la trace de Christine Pascal, également coscénariste. Le personnage masculin est présenté sous un jour assez peu flatteur, même si certaines de ses habitudes créatives sont inspirées de Claude Sautet, et si Tavernier l’a nourri de détails autobiographiques.

Ce film au propos audacieux ne put être financé qu’in extrémis, grâce au soutien de Daniel Toscan du Plantier, qui venait de prendre les rênes de la Gaumont, et qui joue ici un politicien. Autres cerises sur le gâteau : la présence des acteurs du Splendid et un générique jouissif : une promenade nostalgique à travers les quartiers modernes en train de pousser comme des champignons, au son d’une chanson de Jean-René Caussimon chantée par Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort.

Antoine Sire

Film français (1977), avec Michel Piccoli, Christine Pascal, Michel Aumont, Gérard Jugnot. 1h50.

La Mort en direct

Vivre la mort de l’autre par procuration, c’est ce que propose Death watch, un projet de téléréalité ambitieux qui va filmer à son insu Katherine Mortenhoe, jeune écrivaine à succès n’ayant plus que quelques semaines à vivre. C’est grâce à des caméras implantées dans ses yeux que Roddy va se faire le cadreur-voyeur des derniers instants de sa victime mais se fera avoir par le surgissement de l’émotion qu’un écran de télé aurait pu lui adoucir. Adapté du roman de David Guy Compton, le film de Bertrand Tavernier joue sur une puissante mise en abyme : nous sommes aussi des voyeurs-spectateurs, nous assistons Roddy dans sa quête d’images, nous pénétrons l’intimité de Katherine et nous en voulons toujours plus, toujours plus de cette caméra subjective qui nous emmène au plus près de la souffrance et nous ravit les yeux. Alors que dans cette société futuriste il existe des pilules pour à peu près tout et des machines qui rendent le travail humain obsolète, mourir d’une maladie incurable est rare, si rare que cela fait de Katherine une célébrité. Célèbre parce qu’elle va mourir « à l’ancienne ». Si l’idée est de ramener les morts dans le quotidien, de ne plus en faire un tabou qu’on exile au loin, Roddy va subir de plein fouet le procédé d’identification, la mort de Katherine ne lui sera plus étrangère, bien au contraire. Devenu un Œdipe aveugle pour avoir transgressé les lois, il empêchera les spectateurs d’assister au dernier soupir de la jeune femme qui finalement décide de mourir selon ses propres termes, de mourir pour être libre.

Camille Sainson

Death Watch. Film franco-allemand (1980), avec Romy Schneider, Harvey Keitel, Harry Dean Stanton, Max von Sydow. 2h08.

Une semaine de vacances

C’est dans l’opuscule Je suis comme une truie qui doute, consacré en 1977 au conformisme de l’enseignement par l’ex-prof Claude Duneton, qui lui a conseillé sa collègue Marie-Françoise Hans comme coscénariste, que Tavernier puise l’inspiration de son sixième long métrage. Il s’y livre à une réflexion prémonitoire sur un phénomène psycho-social qui ne s’appelle pas encore le burn out, à travers la pause que prend une enseignante surmenée pour réfléchir à sa vocation et à son rôle véritable. Une réflexion sur le doute comme le recto d’une mise à plat plus large du système éducatif dont le verso serait Ça commence aujourd’hui (1999) où rien ne va plus. Dans les deux cas, le réalisateur s’y fait le chroniqueur d’une société malade dont le corps enseignant se trouve écrasé par des responsabilités qui dépassent ses compétences et où l’instruction proprement dite tend à ressembler à une peau de chagrin. Une semaine de vacances se présente comme une vaste réflexion sur le droit à l’erreur. Avec cette réflexion de bon sens exprimée par le compagnon de l’enseignante : « Douter, c’est un luxe. Au départ, les gosses, ce qu’ils ont besoin, c’est la certitude. Si tu leur en donnes pas, t’en feras jamais des gens qui savent douter. » Désireux de tisser un lien entre son deuxième film tourné dans sa ville natale, où il affirmait avoir besoin de revenir pour se ressourcer, et le premier, Tavernier y fait apparaître le temps d’une scène Philippe Noiret dans son rôle de L’Horloger de Saint-Paul.

C’est dans l’opuscule Je suis comme une truie qui doute, consacré en 1977 au conformisme de l’enseignement par l’ex-prof Claude Duneton, qui lui a conseillé sa collègue Marie-Françoise Hans comme coscénariste, que Tavernier puise l’inspiration de son sixième long métrage. Il s’y livre à une réflexion prémonitoire sur un phénomène psycho-social qui ne s’appelle pas encore le burn out, à travers la pause que prend une enseignante surmenée pour réfléchir à sa vocation et à son rôle véritable. Une réflexion sur le doute comme le recto d’une mise à plat plus large du système éducatif dont le verso serait Ça commence aujourd’hui (1999) où rien ne va plus. Dans les deux cas, le réalisateur s’y fait le chroniqueur d’une société malade dont le corps enseignant se trouve écrasé par des responsabilités qui dépassent ses compétences et où l’instruction proprement dite tend à ressembler à une peau de chagrin. Une semaine de vacances se présente comme une vaste réflexion sur le droit à l’erreur. Avec cette réflexion de bon sens exprimée par le compagnon de l’enseignante : « Douter, c’est un luxe. Au départ, les gosses, ce qu’ils ont besoin, c’est la certitude. Si tu leur en donnes pas, t’en feras jamais des gens qui savent douter. » Désireux de tisser un lien entre son deuxième film tourné dans sa ville natale, où il affirmait avoir besoin de revenir pour se ressourcer, et le premier, Tavernier y fait apparaître le temps d’une scène Philippe Noiret dans son rôle de L’Horloger de Saint-Paul.

Jean-Philippe Guerand

Film français (1980), avec Nathalie Baye, Gérard Lanvin, Philippe Noiret, Michel Galabru, Philippe Léotard. 1h42.

Coup de torchon

En 1938, l’unique gendarme d’une bourgade d’Afrique occidentale française est connu pour sa paresse et sa lâcheté. Constamment humilié et raillé, il semble incapable de réagir, jusqu’au moment où son chef lui fait violemment prendre conscience de sa veulerie. Sans quitter son air débonnaire, Cordier se mue alors en l’assassin machiavélique de tous ceux qui l’ont persécuté. 1275 âmes, le roman (très) noir de Jim Thompson qui sert de canevas au scénario, se situait dans le Texas des années 1910. Avec Jean Aurenche, Bertrand Tavernier le transpose dans une Afrique coloniale farouchement réactionnaire mais conserve le mélange de farce macabre, de bouffonnerie caustique et de tragédie désenchantée qui faisait toute la qualité du livre. Les personnages qui arpentent les rues poussiéreuses sont pittoresques, parfois drôles, souvent surréalistes, toujours monstrueux de racisme, de méchanceté, de bêtise. Et si un ton léger mais poisseux enveloppe l’ensemble du film, la satire d’une noirceur sans équivoque de la colonisation est bien présente au détour de chaque image. Dans ce cloaque glauque, pervers, corrompu, l’amour est impossible pour un Cordier, ange exterminateur condamné à une solitude abyssale, écartelé entre une épouse infidèle et méprisante, une maîtresse libre et extravertie et un ange de douceur et de pureté. Un Eddy Mitchell étonnant et un Jean-Pierre Marielle grandiose complètent ce casting impressionnant qui sert à la perfection une mise en scène fébrile et âpre à l’unisson de la chaleur écrasante qui enveloppe la petite bourgade.

En 1938, l’unique gendarme d’une bourgade d’Afrique occidentale française est connu pour sa paresse et sa lâcheté. Constamment humilié et raillé, il semble incapable de réagir, jusqu’au moment où son chef lui fait violemment prendre conscience de sa veulerie. Sans quitter son air débonnaire, Cordier se mue alors en l’assassin machiavélique de tous ceux qui l’ont persécuté. 1275 âmes, le roman (très) noir de Jim Thompson qui sert de canevas au scénario, se situait dans le Texas des années 1910. Avec Jean Aurenche, Bertrand Tavernier le transpose dans une Afrique coloniale farouchement réactionnaire mais conserve le mélange de farce macabre, de bouffonnerie caustique et de tragédie désenchantée qui faisait toute la qualité du livre. Les personnages qui arpentent les rues poussiéreuses sont pittoresques, parfois drôles, souvent surréalistes, toujours monstrueux de racisme, de méchanceté, de bêtise. Et si un ton léger mais poisseux enveloppe l’ensemble du film, la satire d’une noirceur sans équivoque de la colonisation est bien présente au détour de chaque image. Dans ce cloaque glauque, pervers, corrompu, l’amour est impossible pour un Cordier, ange exterminateur condamné à une solitude abyssale, écartelé entre une épouse infidèle et méprisante, une maîtresse libre et extravertie et un ange de douceur et de pureté. Un Eddy Mitchell étonnant et un Jean-Pierre Marielle grandiose complètent ce casting impressionnant qui sert à la perfection une mise en scène fébrile et âpre à l’unisson de la chaleur écrasante qui enveloppe la petite bourgade.

Gérard Camy

Film français (1981), avec Philippe Noiret, Isabelle Huppert, Stéphane Audran, Jean-Pierre Marielle, Guy Marchand. 2h04.

Mississippi Blues (Pays d’octobre)

Trois avant Autour de minuit, Bertrand Tavernier nous dit ici son amour de la musique noire. Douze ans avant La Guerre sans nom, il nous affirme son intérêt pour le documentaire. Vingt-six ans avant Dans la brume électrique, il fait montre d’une insatiable curiosité à l’endroit du Sud profond des États-Unis, qui n’en a décidément pas fini avec les fantômes de la guerre de Sécession. Mississippi Blues est coréalisé par Robert Parrish, un cinéaste yankee à qui l’on doit quelques jolis films comme L’Enfer des tropiques et qui a aussi collaboré avec John Ford himself, mais à n’en point douter c’est bien Tavernier qui tient les rênes. Le film remplit bien évidemment son cahier des charges, le blues et le gospel étant célébrés avec une ferveur qui n’est pas feinte. Pas de commentaires trop lourdement didactiques, mais un focus constant sur les musiciens qui dévoilent leur âme. En se livrant, mais aussi bien sûr en chantant. Mais les documentaires de Bertrand Tavernier ne sont jamais des témoignages « secs », ils sont aussi comme un miroir de son imaginaire. Le cinéaste n’hésite pas à entrer dans le champ, non pas par narcissisme, plutôt par honnêteté. Parce que (comme il le fera plus systématiquement dans son Voyage à travers le cinéma français) notre homme ne peut pas ne pas relier ce qu’il montre au cinéma (citant La Forêt interdite sur les rives d’un bayou), à l’Histoire (qui n’a jamais cessé de le passionner et qui éclaire le présent) et aux relations le plus souvent conflictuelles entre les hommes. En conséquence de quoi cette déclaration d’amour au blues et (aussi) un autoportrait particulièrement inspiré…

Trois avant Autour de minuit, Bertrand Tavernier nous dit ici son amour de la musique noire. Douze ans avant La Guerre sans nom, il nous affirme son intérêt pour le documentaire. Vingt-six ans avant Dans la brume électrique, il fait montre d’une insatiable curiosité à l’endroit du Sud profond des États-Unis, qui n’en a décidément pas fini avec les fantômes de la guerre de Sécession. Mississippi Blues est coréalisé par Robert Parrish, un cinéaste yankee à qui l’on doit quelques jolis films comme L’Enfer des tropiques et qui a aussi collaboré avec John Ford himself, mais à n’en point douter c’est bien Tavernier qui tient les rênes. Le film remplit bien évidemment son cahier des charges, le blues et le gospel étant célébrés avec une ferveur qui n’est pas feinte. Pas de commentaires trop lourdement didactiques, mais un focus constant sur les musiciens qui dévoilent leur âme. En se livrant, mais aussi bien sûr en chantant. Mais les documentaires de Bertrand Tavernier ne sont jamais des témoignages « secs », ils sont aussi comme un miroir de son imaginaire. Le cinéaste n’hésite pas à entrer dans le champ, non pas par narcissisme, plutôt par honnêteté. Parce que (comme il le fera plus systématiquement dans son Voyage à travers le cinéma français) notre homme ne peut pas ne pas relier ce qu’il montre au cinéma (citant La Forêt interdite sur les rives d’un bayou), à l’Histoire (qui n’a jamais cessé de le passionner et qui éclaire le présent) et aux relations le plus souvent conflictuelles entre les hommes. En conséquence de quoi cette déclaration d’amour au blues et (aussi) un autoportrait particulièrement inspiré…

Yves Alion

Film documentaire franco-américain coréalisé par Robert Parrish (1983). 1h47.

Un dimanche à la campagne

Délibérément à contre-courant, Bertrand Tavernier va puiser dans le roman Monsieur Ladmiral va bientôt mourir l’inspiration d’une chronique intimiste qui évoque la puissance des liens familiaux à travers la visite que rend un homme à son père à la veille de la Première Guerre mondiale. C’est avec son épouse Colo que le réalisateur a écrit le scénario très fluide de ce film impressionniste dont le personnage principal est par ailleurs peintre. L’occasion pour le cinéaste de célébrer la mémoire de son propre père, René Tavernier (1915-1989), poète et résistant lyonnais qui apparaît au début de Voyage à travers le cinéma français, et de célébrer l’activité d’écrivain de Pierre Bost qui composa avec Jean Aurenche un tandem de scénaristes importants de l’immédiat Après-Guerre, notamment pour Claude-Autant-Lara, et écrivit avec lui ses deux premiers films, L’Horloger de Saint-Paul et Le Juge et l’Assassin. Prix de la mise en scène à Cannes, Un dimanche à la campagne évoque par son portrait de groupe dans un cadre champêtre certaines toiles de Jean Renoir dont le chef opérateur Bruno de Keyzer exploite la lumière naturelle d’une fin d’été et obtient pour cela en 1985 le premier des trois César que lui a valu sa collaboration suivie avec le réalisateur. Tavernier choisit pour interprète principal de son film l’auteur, compositeur et metteur en scène Louis Ducreux, qui débuta dans Le Schpountz (1938) de Marcel Pagnol et auquel il fera à nouveau appel dans Daddy nostalgie (1990).

Délibérément à contre-courant, Bertrand Tavernier va puiser dans le roman Monsieur Ladmiral va bientôt mourir l’inspiration d’une chronique intimiste qui évoque la puissance des liens familiaux à travers la visite que rend un homme à son père à la veille de la Première Guerre mondiale. C’est avec son épouse Colo que le réalisateur a écrit le scénario très fluide de ce film impressionniste dont le personnage principal est par ailleurs peintre. L’occasion pour le cinéaste de célébrer la mémoire de son propre père, René Tavernier (1915-1989), poète et résistant lyonnais qui apparaît au début de Voyage à travers le cinéma français, et de célébrer l’activité d’écrivain de Pierre Bost qui composa avec Jean Aurenche un tandem de scénaristes importants de l’immédiat Après-Guerre, notamment pour Claude-Autant-Lara, et écrivit avec lui ses deux premiers films, L’Horloger de Saint-Paul et Le Juge et l’Assassin. Prix de la mise en scène à Cannes, Un dimanche à la campagne évoque par son portrait de groupe dans un cadre champêtre certaines toiles de Jean Renoir dont le chef opérateur Bruno de Keyzer exploite la lumière naturelle d’une fin d’été et obtient pour cela en 1985 le premier des trois César que lui a valu sa collaboration suivie avec le réalisateur. Tavernier choisit pour interprète principal de son film l’auteur, compositeur et metteur en scène Louis Ducreux, qui débuta dans Le Schpountz (1938) de Marcel Pagnol et auquel il fera à nouveau appel dans Daddy nostalgie (1990).

Jean-Philippe Guerand

Film français (1984), avec Louis Ducreux, Michel Aumont, Sabine Azéma, Geneviève Mnich, Monique Chaumette. 1h30.

Autour de minuit

Autour de minuit est bien évidemment un témoignage de la passion de Bertrand Tavernier pour le jazz. Et pour ceux qui se sont brûlés à jouer cette musique. Pour incarner l’un d’entre eux, le cinéaste est allé chercher Dexter Gordon, imposant (1,93 mètre), saxophoniste ténor qui eut son heure de gloire au cours des décennies précédentes. Le film n’aurait pas supporté de mettre en lumière un comédien qui aurait fait semblant, la post-synchro faisant le reste… Mais les arabesques de la vie du musicien telles que le film les présente font davantage appel à Lester Young et Bud Powell. Le film est d’ailleurs librement adapté des mémoires de Francis Paudras, un Français qui s’est pris d’amitié pour Powell et l’a soutenu dans ses combats contre ses addictions. C’est François Cluzet qui incarne ici l’ami français, dont la vie semble vouée à soutenir celui qu’il admire. Le film ne cumule pas pour autant les moments dramatiques, préférant sur un rythme bluesy mais cool donner la part belle à la musique et à la fièvre créatrice. Il est vite évident que Tavernier s’est glissé dans la peau du personnage de Cluzet (le film a d’ailleurs beaucoup fait pour Dexter Gordon, dont la vie ne tenait plus qu’à un fil) et que le cinéaste se sent ici comme chez lui. Au point de convoquer quelques stars sur le plateau (Sophie Marceau et Philippe Noiret font un bref passage) et de confier plusieurs rôles à des cinéastes amis : John Berry, Jacques Poitrenaud et bien sûr Martin Scorsese, autre fou de musique et de cinéma, comme le frère transatlantique dont Tavernier avait dû rêver…

Autour de minuit est bien évidemment un témoignage de la passion de Bertrand Tavernier pour le jazz. Et pour ceux qui se sont brûlés à jouer cette musique. Pour incarner l’un d’entre eux, le cinéaste est allé chercher Dexter Gordon, imposant (1,93 mètre), saxophoniste ténor qui eut son heure de gloire au cours des décennies précédentes. Le film n’aurait pas supporté de mettre en lumière un comédien qui aurait fait semblant, la post-synchro faisant le reste… Mais les arabesques de la vie du musicien telles que le film les présente font davantage appel à Lester Young et Bud Powell. Le film est d’ailleurs librement adapté des mémoires de Francis Paudras, un Français qui s’est pris d’amitié pour Powell et l’a soutenu dans ses combats contre ses addictions. C’est François Cluzet qui incarne ici l’ami français, dont la vie semble vouée à soutenir celui qu’il admire. Le film ne cumule pas pour autant les moments dramatiques, préférant sur un rythme bluesy mais cool donner la part belle à la musique et à la fièvre créatrice. Il est vite évident que Tavernier s’est glissé dans la peau du personnage de Cluzet (le film a d’ailleurs beaucoup fait pour Dexter Gordon, dont la vie ne tenait plus qu’à un fil) et que le cinéaste se sent ici comme chez lui. Au point de convoquer quelques stars sur le plateau (Sophie Marceau et Philippe Noiret font un bref passage) et de confier plusieurs rôles à des cinéastes amis : John Berry, Jacques Poitrenaud et bien sûr Martin Scorsese, autre fou de musique et de cinéma, comme le frère transatlantique dont Tavernier avait dû rêver…

Yves Alion

Round Midnight. Film américano-français (1986), avec Dexter Gordon, François Cluzet, Gabrielle Haker, Martin Scorsese. 2h13.

La Passion Béatrice

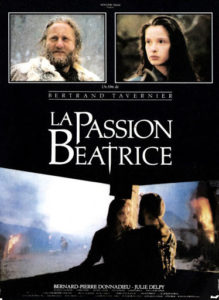

Il est un peu vain d’opposer les films en costumes de Tavernier et ses récits contemporains, pour une simple raison : l’auteur a toujours eu un regard d’historien. Dès L’Horloger de Saint Paul, le ton était donné. Il était évident que, pour le cinéaste, l’idée était autant de peindre des personnages que de capter l’esprit d’une époque, d’une certaine France pompidolienne et de son duel des générations. Et c’est précisément l’esprit d’une époque qui ressort de La Passion Béatrice, comme le soulignait l’historien médiéviste Jacque Le Goff, admirateur du film. Comme si le regard de l’auteur, fasciné par les mouvements sous-jacents de la société autant que par la description psychologique, avait toujours été le parfait médium pour ce genre d’entreprises, où les costumes sont au service d’un travail plus profond sur une évocation intime. Tavernier s’attaque donc ici au Moyen-âge, en reprenant un projet de son ami Ricardo Fredda. Et, à travers le récit cruel du retour dans son château d’un chevalier humilié par la captivité, et désenchanté, livre un portrait particulièrement sombre d’une époque hantée par la violence, mais surtout par le doute, l’incertitude. Au-delà de la minutieuse reconstitution, c’est surtout aux conflits intérieurs, voire idéologiques, que s’intéresse le cinéaste. La violence n’est que le reflet de combats plus intimes, miroir d’un temps loin des clichés chevaleresques, rongé au contraire par la fin de tous les idéaux, de tous les tabous. Ce faisant, le réalisateur offre l’un des rares vrais films sur le Moyen-âge, et non sur la construction fausse et mythologique trop souvent filmée.

Il est un peu vain d’opposer les films en costumes de Tavernier et ses récits contemporains, pour une simple raison : l’auteur a toujours eu un regard d’historien. Dès L’Horloger de Saint Paul, le ton était donné. Il était évident que, pour le cinéaste, l’idée était autant de peindre des personnages que de capter l’esprit d’une époque, d’une certaine France pompidolienne et de son duel des générations. Et c’est précisément l’esprit d’une époque qui ressort de La Passion Béatrice, comme le soulignait l’historien médiéviste Jacque Le Goff, admirateur du film. Comme si le regard de l’auteur, fasciné par les mouvements sous-jacents de la société autant que par la description psychologique, avait toujours été le parfait médium pour ce genre d’entreprises, où les costumes sont au service d’un travail plus profond sur une évocation intime. Tavernier s’attaque donc ici au Moyen-âge, en reprenant un projet de son ami Ricardo Fredda. Et, à travers le récit cruel du retour dans son château d’un chevalier humilié par la captivité, et désenchanté, livre un portrait particulièrement sombre d’une époque hantée par la violence, mais surtout par le doute, l’incertitude. Au-delà de la minutieuse reconstitution, c’est surtout aux conflits intérieurs, voire idéologiques, que s’intéresse le cinéaste. La violence n’est que le reflet de combats plus intimes, miroir d’un temps loin des clichés chevaleresques, rongé au contraire par la fin de tous les idéaux, de tous les tabous. Ce faisant, le réalisateur offre l’un des rares vrais films sur le Moyen-âge, et non sur la construction fausse et mythologique trop souvent filmée.

Pierre-Simon Gutman

Film franco-italien (1987) avec Bernard-Pierre Donnadieu, Julie Delpy, Nils Tavernier. 2h06.

La Vie et rien d’autre

La Vie et rien d’autre concentre des thèmes présents dans toute l’œuvre de Bertrand Tavernier : l’histoire, la guerre, et la vérité. C’est un film d’Histoire, mais d’une histoire appartenant à l’époque contemporaine, celle de la guerre devenue industrielle, celle d’un convoi ferroviaire entier enseveli dans un tunnel et d’une usine épargnée parce que, malgré les massacres humains, les affaires restent les affaires. C’est aussi un film de guerre, mais qui montre les traces et les blessures d’après l’armistice, les paysages tourmentés, les champs encore minés, les bâtiments provisoires qui durent. C’est un après-guerre qui a digéré la guerre et l’a transformée en business. Même les artistes participent au marché : Mercadot (Maurice Barrier) se félicite de « cet âge d’or de la sculpture » grâce aux commandes de monuments aux morts qui affluent. C’est enfin un film sur le rapport à la vérité. Mais ici, ce n’est pas le front qui est oublié comme dans Capitaine Conan. Ce n’est pas non plus la guerre qui est « sans nom », ce sont les 249 771 disparus que le commandant Delaplane (Philippe Noiret) s’acharne à vouloir nommer et que les familles cherchent à identifier par une montre, une chevalière ou un objet particulier.

La Vie et rien d’autre concentre des thèmes présents dans toute l’œuvre de Bertrand Tavernier : l’histoire, la guerre, et la vérité. C’est un film d’Histoire, mais d’une histoire appartenant à l’époque contemporaine, celle de la guerre devenue industrielle, celle d’un convoi ferroviaire entier enseveli dans un tunnel et d’une usine épargnée parce que, malgré les massacres humains, les affaires restent les affaires. C’est aussi un film de guerre, mais qui montre les traces et les blessures d’après l’armistice, les paysages tourmentés, les champs encore minés, les bâtiments provisoires qui durent. C’est un après-guerre qui a digéré la guerre et l’a transformée en business. Même les artistes participent au marché : Mercadot (Maurice Barrier) se félicite de « cet âge d’or de la sculpture » grâce aux commandes de monuments aux morts qui affluent. C’est enfin un film sur le rapport à la vérité. Mais ici, ce n’est pas le front qui est oublié comme dans Capitaine Conan. Ce n’est pas non plus la guerre qui est « sans nom », ce sont les 249 771 disparus que le commandant Delaplane (Philippe Noiret) s’acharne à vouloir nommer et que les familles cherchent à identifier par une montre, une chevalière ou un objet particulier.

Ces disparus sont menacés d’escamotage et Bertrand Tavernier est contre les escamotages. Surtout contre celui qui consiste à ramener les près d’1,5 million de morts au seul corps du « soldat inconnu » sous l’Arc de Triomphe. Comme le dit, fâché, le commandant Delaplane : « Les chiffres, on ne joue pas avec, c’est moral ». Le seul escamotage acceptable, celui qui fait passer à autre chose, est celui de l’amour, celui de la vie. Et rien d’autre.

Marc Gauchée

Film français (1989), avec Philippe Noiret, Sabine Azéma, François Perrot, Michel Duchaussoy. 2h15.

Daddy nostalgie

Premier film contemporain en dix ans pour Bertrand Tavernier, Daddy Nostalgie renoue avec la veine intimiste d’Une semaine de vacances : c’est à nouveau un portrait de femme, dont les retrouvailles avec un père la santé déclinante sont cette fois-ci au cœur de l’histoire. Le personnage de Jane Birkin, une franco-anglaise qui écrit des scénarios, est un double évident de Colo Tavernier O’Hagan, l’épouse et scénariste du cinéaste, irlandaise par son père et française par sa mère. Un personnage de femme libre dont le caractère complexe, alternativement tendre et colérique, s’accorde avec le littoral du Sud de la France, ensoleillé mais battu par les vents. Comme dans L’Horloger de Saint-Paul et Un dimanche à la campagne, la relation au père est difficile : Daddy est charmeur (Dirk Bogarde joue au dandy une ultime fois) mais de brefs flashbacks nous montrent qu’il a souvent délaissé sa fille. Leur proximité joueuse à l’âge adulte est le signe d’un manque, d’un retard à rattraper avant qu’il ne soit trop tard. La fille se construit en opposition à sa mère, une femme effacée et craintive, cernée par ses habitudes. Un personnage que le cinéaste regarde avec la même tendresse que les autres, ménageant des moments de complicité entre les deux femmes. Tavernier accompagne lui-même certaines scènes en voix off, ce qui ajoute une dimension personnelle à cette chronique mélancolique. Le cinéaste a perdu son père peu de temps après la fin du tournage, mais dédie le film à une autre figure tutélaire, le cinéaste Michael Powell.

Premier film contemporain en dix ans pour Bertrand Tavernier, Daddy Nostalgie renoue avec la veine intimiste d’Une semaine de vacances : c’est à nouveau un portrait de femme, dont les retrouvailles avec un père la santé déclinante sont cette fois-ci au cœur de l’histoire. Le personnage de Jane Birkin, une franco-anglaise qui écrit des scénarios, est un double évident de Colo Tavernier O’Hagan, l’épouse et scénariste du cinéaste, irlandaise par son père et française par sa mère. Un personnage de femme libre dont le caractère complexe, alternativement tendre et colérique, s’accorde avec le littoral du Sud de la France, ensoleillé mais battu par les vents. Comme dans L’Horloger de Saint-Paul et Un dimanche à la campagne, la relation au père est difficile : Daddy est charmeur (Dirk Bogarde joue au dandy une ultime fois) mais de brefs flashbacks nous montrent qu’il a souvent délaissé sa fille. Leur proximité joueuse à l’âge adulte est le signe d’un manque, d’un retard à rattraper avant qu’il ne soit trop tard. La fille se construit en opposition à sa mère, une femme effacée et craintive, cernée par ses habitudes. Un personnage que le cinéaste regarde avec la même tendresse que les autres, ménageant des moments de complicité entre les deux femmes. Tavernier accompagne lui-même certaines scènes en voix off, ce qui ajoute une dimension personnelle à cette chronique mélancolique. Le cinéaste a perdu son père peu de temps après la fin du tournage, mais dédie le film à une autre figure tutélaire, le cinéaste Michael Powell.

Sylvain Angiboust

Film français (1990), avec Jane Birkin, Dirk Bogarde, Odette Laure. 1h45.

La Guerre sans nom

Cinéaste engagé, Bertrand Tavernier est monté régulièrement au créneau sur des sujets de société qui lui tenaient à cœur ou lui semblaient constituer des scandales. La Guerre sans nom constitue en revanche sa seule confrontation documentaire avec la grande Histoire, en l’occurrence un sujet tabou et sous-représenté au cinéma comme à la télévision, malgré deux œuvres majeures : La Bataille d’Alger (1966) de Gillo Pontecorvo et La Guerre d’Algérie (1972) de Philippe Monnier et Yves Courrière. Tourné entre une contribution au film collectif Contre l’oubli commandité par Amnesty International et L.627, ce documentaire fleuve est né de l’association de Tavernier avec Patrick Rotman. Lequel reviendra dix ans plus tard à ce thème avec son complice Hervé Hamon dans L’Ennemi intime, puis écrira une fiction homonyme pour Florent-Emilio Siri en 2007. La particularité de La Guerre sans nom est de s’appuyer exclusivement sur les témoignages d’une trentaine d’appelés de la région de Grenoble (où se sont déroulées de violentes manifestations contre la mobilisation en 1956) qui relatent leur expérience personnelle, non seulement pendant mais après cet événement traumatique qui a marqué leurs vies à jamais. Une sorte de psychothérapie de groupe sans images d’archives ni interventions de personnalités ou d’historiens à laquelle le réalisateur donnera un prolongement avec le livre La Guerre sans nom – Les Appelés d’Algérie, 1954-1962 publié en 2001 au Seuil dans la collection L’épreuve des faits.

Cinéaste engagé, Bertrand Tavernier est monté régulièrement au créneau sur des sujets de société qui lui tenaient à cœur ou lui semblaient constituer des scandales. La Guerre sans nom constitue en revanche sa seule confrontation documentaire avec la grande Histoire, en l’occurrence un sujet tabou et sous-représenté au cinéma comme à la télévision, malgré deux œuvres majeures : La Bataille d’Alger (1966) de Gillo Pontecorvo et La Guerre d’Algérie (1972) de Philippe Monnier et Yves Courrière. Tourné entre une contribution au film collectif Contre l’oubli commandité par Amnesty International et L.627, ce documentaire fleuve est né de l’association de Tavernier avec Patrick Rotman. Lequel reviendra dix ans plus tard à ce thème avec son complice Hervé Hamon dans L’Ennemi intime, puis écrira une fiction homonyme pour Florent-Emilio Siri en 2007. La particularité de La Guerre sans nom est de s’appuyer exclusivement sur les témoignages d’une trentaine d’appelés de la région de Grenoble (où se sont déroulées de violentes manifestations contre la mobilisation en 1956) qui relatent leur expérience personnelle, non seulement pendant mais après cet événement traumatique qui a marqué leurs vies à jamais. Une sorte de psychothérapie de groupe sans images d’archives ni interventions de personnalités ou d’historiens à laquelle le réalisateur donnera un prolongement avec le livre La Guerre sans nom – Les Appelés d’Algérie, 1954-1962 publié en 2001 au Seuil dans la collection L’épreuve des faits.

Jean-Philippe Guerand

Film documentaire français (1992). 4h.

L.627

Certains ne virent qu’un « tract syndical », d’autre se demandèrent si L627 n’était pas « raciste », le ministre de l’Intérieur dénonça des « choses injustes et fausses »… et L.627 réalisa plus de 710 000 entrées. Avec cette chronique d’une équipe d’un district de police judiciaire engagée dans la lutte contre le trafic de drogue, Bertrand Tavernier affirme ses choix de citoyen et de cinéaste. D’abord il fait le choix de rendre compte de la vraie vie de policiers en civil, loin de la politique du chiffre ou des déclarations politiciennes alors que l’intendance ne suit pas. Il montre son envie de partager ce qu’il a découvert du fonctionnement de la police auprès de Michel Alexandre, enquêteur lui-même. Pas étonnant que les tentatives d’adaptation en série télévisée n’aboutiront pas : dans la réalité de L.627, les décors sont trop sordides et les flics ne gagnent pas toujours à la fin. Ensuite, Bertrand Tavernier fait le choix d’un film fondé sur le travail et rien d’autre, en refusant les intrigues et le romanesque. Le réalisateur se place ainsi à hauteur de ses personnages dans une position qui a pu paraître trop modeste pour un « auteur ». Enfin, il fait le choix d’écarter les codes narratifs et esthétiques du genre. Les plans s’accordent au regard des nombreux personnages, le ton change d’une scène à l’autre, l’instabilité est constante. Exploration d’une nouvelle voie cinématographique pour Bertrand Tavernier, L.627 a donc ce côté inclassable, à la fois documentaire et fiction. En 2015 sur Arte, il en proposait la définition suivante : « la dramaturgie du perpétuel recommencement ».

Certains ne virent qu’un « tract syndical », d’autre se demandèrent si L627 n’était pas « raciste », le ministre de l’Intérieur dénonça des « choses injustes et fausses »… et L.627 réalisa plus de 710 000 entrées. Avec cette chronique d’une équipe d’un district de police judiciaire engagée dans la lutte contre le trafic de drogue, Bertrand Tavernier affirme ses choix de citoyen et de cinéaste. D’abord il fait le choix de rendre compte de la vraie vie de policiers en civil, loin de la politique du chiffre ou des déclarations politiciennes alors que l’intendance ne suit pas. Il montre son envie de partager ce qu’il a découvert du fonctionnement de la police auprès de Michel Alexandre, enquêteur lui-même. Pas étonnant que les tentatives d’adaptation en série télévisée n’aboutiront pas : dans la réalité de L.627, les décors sont trop sordides et les flics ne gagnent pas toujours à la fin. Ensuite, Bertrand Tavernier fait le choix d’un film fondé sur le travail et rien d’autre, en refusant les intrigues et le romanesque. Le réalisateur se place ainsi à hauteur de ses personnages dans une position qui a pu paraître trop modeste pour un « auteur ». Enfin, il fait le choix d’écarter les codes narratifs et esthétiques du genre. Les plans s’accordent au regard des nombreux personnages, le ton change d’une scène à l’autre, l’instabilité est constante. Exploration d’une nouvelle voie cinématographique pour Bertrand Tavernier, L.627 a donc ce côté inclassable, à la fois documentaire et fiction. En 2015 sur Arte, il en proposait la définition suivante : « la dramaturgie du perpétuel recommencement ».

Marc Gauchée

Film français (1992), avec Philippe Torreton, Didier Bezace, Charlotte Kady, Jean-Paul Comart. 2h25.

La Fille de d’Artagnan

Dans la filmo de Bertrand Tavernier, La Fille de D’Artagnan est presque un accident. À l’origine, c’est Riccardo Freda qui devait réaliser le film, à l’initiative de Tavernier lui-même, qui rêvait de voir ce maître du genre renouer avec le cinéma de cape et d’épée. Il devait seulement en être le producteur et scénariste. Mais Freda ayant quitté le tournage, le réalisateur français reprit le projet au pied levé, décidant même « de changer tous les lieux de tournage, de réécrire le scénario, de tout bousculer » et avouant avoir particulièrement apprécié l’expérience. L’intrigue, on le devine, s’inspire très librement d’Alexandre Dumas, et imagine une fille à D’Artagnan. La jeune femme, aussi pugnace que l’ancien mousquetaire, appelle à l’aide son père et ses anciens camarades pour déjouer un complot contre le roi. L’occasion de proposer un film bondissant, plein de duels et de péripéties, mais aussi de répliques cinglantes et drôles, qui fait figure de récréation ludique entre L.627 et L’Appât, et plus largement dans l’œuvre tout entière de Tavernier. Lui-même assumait d’ailleurs cette dimension de divertissement et revendiquait avoir voulu avant tout s’amuser avec un genre, exactement comme Dumas l’avait fait à l’époque. Peut-être le résultat n’est-il pas totalement à la hauteur de l’attente, mais on y retrouve en filigrane le cinéphile derrière le réalisateur, qui combine à sa manière les codes et les motifs d’un cinéma qu’il admire et respecte – peut-être trop.

Dans la filmo de Bertrand Tavernier, La Fille de D’Artagnan est presque un accident. À l’origine, c’est Riccardo Freda qui devait réaliser le film, à l’initiative de Tavernier lui-même, qui rêvait de voir ce maître du genre renouer avec le cinéma de cape et d’épée. Il devait seulement en être le producteur et scénariste. Mais Freda ayant quitté le tournage, le réalisateur français reprit le projet au pied levé, décidant même « de changer tous les lieux de tournage, de réécrire le scénario, de tout bousculer » et avouant avoir particulièrement apprécié l’expérience. L’intrigue, on le devine, s’inspire très librement d’Alexandre Dumas, et imagine une fille à D’Artagnan. La jeune femme, aussi pugnace que l’ancien mousquetaire, appelle à l’aide son père et ses anciens camarades pour déjouer un complot contre le roi. L’occasion de proposer un film bondissant, plein de duels et de péripéties, mais aussi de répliques cinglantes et drôles, qui fait figure de récréation ludique entre L.627 et L’Appât, et plus largement dans l’œuvre tout entière de Tavernier. Lui-même assumait d’ailleurs cette dimension de divertissement et revendiquait avoir voulu avant tout s’amuser avec un genre, exactement comme Dumas l’avait fait à l’époque. Peut-être le résultat n’est-il pas totalement à la hauteur de l’attente, mais on y retrouve en filigrane le cinéphile derrière le réalisateur, qui combine à sa manière les codes et les motifs d’un cinéma qu’il admire et respecte – peut-être trop.

Marie-Pauline Mollaret

Film français (1994), avec Sophie Marceau, Philippe Noiret, Claude Rich, Sami Frey, Jean-Luc Bideau, Charlotte Kady. 2h09.

L’Appât