Entretien avec Dino Risi

« J’ai toujours mis l’accent sur le divertissement.

Mais c’est vrai que je n’ai jamais résisté à la tentation de glisser quelques observations personnelles… »

Cet entretien, réalisé en 1993 chez le réalisateur, et portant sur l’ensemble de son oeuvre, est paru une première fois dans notre numéro 514 (septembre 2002), consacré à Parfum de femme. Nous avons plaisir à vous l’offrir une nouvelle fois pour accompagner La Marche sur Rome.

Une première rencontre avec Lattuada juste avant la guerre t’a donné le goût du cinéma, mais quelle a été l’impulsion qui t’a mené à faire des films ?

Dino Risi : Qu’est-ce qui peut donner envie de faire du cinéma ? L’argent et les jolies filles ! Je ne parlerai pas de vocation. On peut dire que le cinéma est arrivé par hasard. On écrit parfois que je suis devenu un « maître de la comédie »… Alors je suis « maître par hasard ». Tu sais, on vit par hasard. Et on meurt par hasard… Comme disait le poète : « Pour avoir dans un regard vu des possibilités… »

Ce parcours « par hasard » commence par plusieurs courts métrages dont l’un se rapporte « par hasard » à la fascination du cinéma : Buio in sala (obscurité dans la salle).

D. R. : C’est l’histoire d’un voyageur de commerce dans Milan détruit par les bombes qui entre dans une salle et là, un film lui change la vie. Je n’ai pas montré l’écran, mais on entend la bande son du film. Ce n’est pas un vrai film d’ailleurs, j’avais fait un montage de plusieurs films de genres différents. Notre homme assiste à la projection et quand il sort, on sent qu’il est plein de courage pour affronter la vie… C’est ça le cinéma… C’est sa force…

Nous sommes au début des années 50 et le néo-réalisme triomphe. On a l’impression que sa noirceur ne te correspond pas et que tu as envie de montrer un autre visage de l’Italie…

D. R. : Mes premiers films, courts métrages et documentaires confondus, s’inscrivent assez bien dans le courant du néo-réalisme. À ceci près que nous ne savions pas à l’époque que nous faisions du néo-réalisme ! Nous faisions du cinéma. Il est un autre de mes courts métrages, qui avait été remarqué à Venise, Barboni (clochards) qui souligne cette volonté de décrire la société italienne telle qu’elle était. Mais ce n’était pas le cas de tous mes films : j’ai également fait beaucoup de courts métrages idiots, des cartes postales.

D. R. : Mes premiers films, courts métrages et documentaires confondus, s’inscrivent assez bien dans le courant du néo-réalisme. À ceci près que nous ne savions pas à l’époque que nous faisions du néo-réalisme ! Nous faisions du cinéma. Il est un autre de mes courts métrages, qui avait été remarqué à Venise, Barboni (clochards) qui souligne cette volonté de décrire la société italienne telle qu’elle était. Mais ce n’était pas le cas de tous mes films : j’ai également fait beaucoup de courts métrages idiots, des cartes postales.

Les théoriciens du néo-réalisme, comme Zavattini, déclaraient que le cinéma devait faire avancer l’homme, le faire réfléchir, et dépasser son simple statut de distraction.

D. R. : Je ne sais pas si Zavattini a dit cela… Je pense au contraire qu’il faut divertir avant tout. Les films ennuyeux devraient être interdits, ils n’ont aucune excuse. Je crois que pour ma part, j’ai toujours mis l’accent sur le divertissement. Mais c’est vrai que je n’ai jamais résisté à la tentation de glisser quelques observations personnelles, et cela a été parfois pris pour une réflexion sérieuse sur la société italienne. Cela dit, à y regarder de plus près, j’étais un jeune homme plutôt sérieux. Le cinéma m’a permis de sortir de mon cocon. Parfois je suis allé un peu loin dans cette volonté de sortir de la réalité, parce qu’elle me blessait.

Mais même quand tu décris la réalité la plus brutale, comme dans Barboni, il y a toujours une part de poésie qui la transcende…

D. R. : Peut-être parce que je vois toujours le côté comique des choses.

D’ailleurs dans L’Amour à la ville, le sketch que tu signes est de loin le plus léger. Lizzani ou Antonioni n’ont pas la même vision du monde : cela se saurait…

D. R. : Les admirateurs d’Antonioni m’ont d’ailleurs reproché ma légèreté. Mais peut-être ne voyaient-ils l’auteur de L’avventura qu’à travers ses films. Dans la vie, c’est un homme assez marrant… Moi, c’est le contraire : dans la vie je suis plutôt mélancolique…

En te retrouvant au générique d’un film avec Fellini ou Lattuada, tu étais en bonne compagnie !

D. R. : C’est évident. C’était au départ un projet de Zavattini qui voulait en faire le numéro un d’une sorte de journal hebdomadaire. Mais le film n’a eu aucun succès. Et le projet n’a pas été plus loin… Aujourd’hui le film ressort de temps à autre, mais c’est de la géologie. C’est comme mon premier long métrage, Vacanze col gangster (vacance avec le gangster), avec Terence Hill, qui date de 1952. Mais Terence Hill, qui portait alors son véritable patronyme, ne parle jamais de ce film, parce qu’il ne veut pas dévoiler son âge !

On te doit également Pain, amour, ainsi soit-il, qui suit les deux autres épisodes de la série, signés par Comencini. Comment as-tu hérité de la série ?

D. R. : Comencini en avait assez. Et moi cela m’intéressait de reprendre le bébé, à condition de remplacer Gina Lollobrigida par Sophia Loren.

Tu as déclaré un jour que Gina avait les yeux d’une vache regardant passer un train. Ce n’est pas très gentil.

D. R. : Ce n’est pas très gentil de le répéter. Mais en fait les vaches ont des yeux merveilleux. Tu n’as jamais regardé une vache dans les yeux ? Elles ont des yeux éclatants, avec de longs cils… En fait c’était un compliment.

Tu as rencontré par la même occasion l’un des grands hommes du cinéma italien, Vittorio de Sica.

D. R. : Cela a été une rencontre très enrichissante. Parce qu’il intervenait, donnait des conseils : j’ai beaucoup appris à son contact. J’adorais sa façon de traiter les acteurs : c’était un maître. Il interprétait tous les rôles, à sa manière, un peu pompier, du côté du vaudeville. Mais il transmettait cela à des comédiens amateurs et tout devenait juste. C’était un grand directeur d’acteurs. Il n’est qu’à voir ce qu’il a fait avec le comédien du Voleur de bicyclette, un pauvre type qui ne savait pas même ce qu’était la photographie. Pour moi, c’est un metteur en scène parmi les plus grands. Je lui ai d’ailleurs fait jouer un cinéaste dans L’Inassouvie…

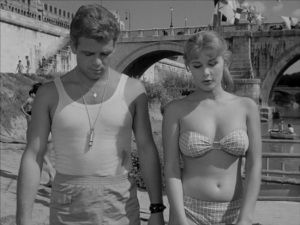

On a dit de Pauvres mais beaux que c’était du néoréalisme rose. Le terme te semble-t-il approprié ?

On a dit de Pauvres mais beaux que c’était du néoréalisme rose. Le terme te semble-t-il approprié ?

D. R. : C’était la continuité de ce cinéma mettant en scène les gens de la rue, mais sur le versant comique. Pauvres mais beaux a très bien marché. Il a d’ailleurs sauvé la Titanus de la faillite. La compagnie venait de collectionner quelques bides, et on fait ce film à faible coût. Le succès a été phénoménal. On a calculé qu’à prix coûtant, ce serait la plus grande recette du cinéma italien, quelque chose comme 40 milliards de lires. Ce film a été un tournant pour moi. À partir de là, on a commencé à me faire confiance et considéré que j’avais un potentiel commercial. Lombardi, le président de la Titanus, aurait bien aimé que j’en fasse dix d’un coup ! Mais au troisième je suis parti. Cela suffisait.

Les ingrédients de cette série, ce sont des filles sexy et une certaine insouciance… C’était une façon de montrer que l’Italie avait changé ?

D. R. : La guerre était finie. Le boom économique avait commencé. Nous étions dans un autre monde et le cinéma s’en est naturellement fait l’écho.

Tu t’éloignes ensuite du réalisme pour livrer quelques cartes postales très colorées, comme Venise, la lune et toi…

D. R. : C’était d’autant moins réaliste qu’Alberto Sordi incarne le personnage principal, un gondolier vénitien. Or pour le public italien, il est LE Romain type, ce n’était donc pas crédible. Un peu comme si les Français essayaient de faire passer Raimu pour un breton. Le film était une farce.

Avais-tu le sentiment que ces films étaient alimentaires et te permettaient d’attendre de faire des choses plus personnelles ?

D. R. : Il n’était pas écrit que je devais faire des chefs-d’œuvre. Je faisais tout. Parce qu’il faut faire tout. Le travail permet d’apprendre le métier. Même si on fait des mauvais films.

Après cela, on rentre peu à peu dans une période plus riche, notamment grâce à Vittorio Gassman, avec qui tu tournes Le Matamore, le premier des quinze films que vous allez faire ensemble. Qu’il s’agisse du Matamore ou du film qui le précède, Il vedovo (Le veuf), les personnages ont plusieurs visages. N’est-ce pas une façon de montrer une Italie qui se cherche ?

D. R. : Si tu veux. Je suis toujours d’accord avec ceux qui découvrent des intentions cachées. Gassman avait fait au théâtre « Il tromboni », où il incarnait un grand nombre de personnages. Quand il se déguise, il peut être très drôle. Parce qu’il avait peur de son visage et de son profil trop allemand. Le film est assez drôle, je crois. Mais le scénario, signé Age et Scarpelli, n’est pas sans intérêt. Ce n’était pas encore le Gassman de la plénitude, mais il venait de prouver son talent comique avec Monicelli dans Le Pigeon.

Ce n’est pas par hasard que l’on tourne quinze films avec le même acteur. Pourquoi lui ?

D. R. : Nous avons très bien travaillé ensemble. Quand je disais que je voulais faire un film avec lui, on me répondait oui tout de suite. Il a connu deux ou trois périodes de flottement dans sa carrière. À chaque fois il a dû remonter la pente. Dans ces cas-là, autant travailler avec moi, parce que notre entente était réelle. Il faisait du cinéma un peu de la main gauche, parce qu’il avait le snobisme du théâtre. Le cinéma, c’était au départ une façon de faire de l’argent. Quand il a vraiment rencontré le succès, il l’a pris davantage au sérieux. C’était un homme d’une très grande complexité, aux prises avec des démons intimes très présents. En apparence, il semblait fort, despotique, égoïste. En réalité il était solitaire et vulnérable…

Pourtant Gassman a déclaré en parlant de toi : « J’ai rencontré quelqu’un qui avait le même cynisme à l’égard du cinéma »…

D. R. : Je ne suis pas d’accord. Mais c’est peut-être vrai à l’égard de la vie. Mais le cynisme, c’est positif. C’est une façon de voir les choses avec réalisme. Le cynisme, c’est la vérité.

Peut-être. Mais cela suppose aussi une bonne dose d’amertume, de désenchantement… On peut aussi penser qu’il est préférable d’aller de l’avant plutôt que de rester à l’arrière pour ricaner.

D. R. : Il y a plusieurs façons de définir ce mot-là. Il existe un cynisme de qualité et un cynisme critiquable. Je suis par ailleurs absolument d’accord avec ce que tu professes.

L’Inassouvie marque un changement de cap complet…

D. R. : Oui, c’est un film sérieux. J’avais envie de faire quelque chose de nouveau. Mais il ne faut pas chercher pour autant une volonté théorique. Il faut simplement explorer de nouvelles voies pour ne pas s’user. C’est un film sur le couple, sur la difficulté à vivre ensemble, qui n’a rien d’autobiographique… Mais c’est vrai que j’ai fait Une vie difficile juste après. Peut-être finalement avais-je alors des choses à dire sur la vie de couple…

Avec Une vie difficile, on entre vraiment dans les plus riches heures de la comédie italienne. Si on en profitait pour la définir…

D. R. : « La comédie italienne », c’est une formule. On peut y ranger des tas de films très différents. Le mot important, c’est « italienne » : c’est dans notre nature de mélanger la comédie et les choses sérieuses. Bien sûr, tous les cinéastes de la péninsule ne se rangent pas dans ce courant. Parce qu’il faut en plus un zeste d’ironie. C’est le cas de Germi, de Scola, de Monicelli…

Il semble qu’il y ait plus que des ressemblances entre ces cinéastes-là et toi, comme de la fraternité…

D. R. : Tout cela est juste. Mais ce qui nous sépare n’est pas niable non plus. Je crois que la « comédie italienne », c’est d’abord une étiquette que la critique utilise pour commencer un chapitre. Ce n’est pas à moi de répondre, c’est le travail des exégèses. Je revendique une certaine inconscience dans le travail. J’ai envie de faire comme Ionesco à qui l’on demandait ce qu’il avait voulu dire dans telle comédie, il a répondu : « C’est à vous de me le dire ! »

Puisqu’il faut se jeter à l’eau, je vais tenter de répondre. Pour moi la comédie italienne est résolument enracinée dans le réel, elle est cruelle et dérisoire, sociale et mal léchée. Tu me sembles plus proche de ceux qui font rire par le biais de l’émotion, à commencer par Chaplin, que des burlesques bien sûr. Il n’y a pas de gags dans tes films…

D. R. : Il y en a, c’est vrai, assez peu. Je crois que mes films partent tous des personnages. Comme disait Chaplin, un homme qui court n’est pas drôle. Mais s’il court après son chapeau, il va déclencher des rires. Je n’ai rien contre les mécaniques comiques, mais en tant que spectateur. Si je suis derrière la caméra, j’ai envie de faire vivre des personnages qui vont émouvoir ou faire rire, bref qui vont exister. Mais la comédie italienne doit aussi beaucoup à ses comédiens, qui ont trouvé leur emploi dans nos films. D’ailleurs, quand Gassman a tenté de changer de registre pour pratiquer un comique plus échevelé, il s’est planté. L’humanité des personnages est un terrain formidable pour le rire. C’est pour cela que, pour moi, Chaplin restera inégalé.

Revenons à Une vie difficile. On a l’impression que pour la première fois de ta carrière, tu es en colère… C’est assez patent dans cette scène formidable où Alberto Sordi crache sur les voitures qui passent, dans un mélange de rage et d’impuissance…

D. R. : C’est dans le personnage. Qui ne me ressemble d’ailleurs pas beaucoup. Parce que je ne suis pas capable de cet idéalisme, de cette intransigeance. Alberto Sordi a beaucoup contribué à faire de ce personnage l’un de ceux dont on se souvient. Quand il crache sur les voitures, la prise était normalement finie, et la production était déjà rentrée au bercail. Mais il a eu cet instant de génie et j’ai laissé filer la caméra… Il était à incandescence…

Tu laisses volontiers les comédiens improviser ?

D. R. : Si c’est bon, je suis client. Un script n’est qu’une proposition, il faut savoir s’en détacher le moment venu. Les scénaristes ont beau avoir du talent, ils ne peuvent pas deviner ce qui va se passer quand on va tourner la scène… Tu parlais de rage à propos de cette scène d’Une vie difficile, et effectivement j’avais la rage et j’ai demandé à Sordi de continuer.

Comment conçois-tu la direction d’acteurs ?

D. R. : Si le script est bon, et si l’acteur est juste dans le personnage, il n’y a pas lieu de discuter de quoi que ce soit. Il m’est arrivé de me fâcher avec des acteurs qui me demandaient : « Qu’est-ce que je sens à ce moment-là ? » Et moi je répondais : « Tu n’as pas besoin de sentir quelque chose, puisque tu es juste. Si tu ressentais quelque chose, peut-être que tu modifierais ton jeu de façon négative… » Je ne suis pas très client de l’Actor’s studio, qui a fait des dommages terribles et ruiné deux ou trois générations d’acteurs.

Je me souviens d’une réflexion de Laurent Heynemann sortant de la projection d’Une vie difficile : « Ce qui est formidable dans les films de Risi, c’est qu’il adopte un point de vue très critique sur ses personnages, mais ce n’est jamais méprisant. » Cet équilibre est difficile à trouver. Est-il naturel ?

D. R. : Je crois. Le moment le plus difficile pour un metteur en scène, c’est le choix des acteurs. Si tu as l’acteur juste dans un rôle juste, tout le travail est fait. L’humanité du personnage ressort naturellement. Si le comédien est en contradiction avec le personnage, le film est raté.

Cela t’est-il arrivé ?

D. R. : Dans Le Bon roi Dagobert par exemple. Je savais que j’étais en train de faire un mauvais film. Ce n’est pas que Coluche n’ait pas été le personnage, le problème était plus profond que cela : il n’y avait pas d’histoire, pas de situation. C’est Rassam qui voulait faire ce film. Il croyait que voir un roi mettre sa culotte à l’envers, ça allait faire rire. Mais c’est difficile de tenir une heure et demie là-dessus.

D. R. : Dans Le Bon roi Dagobert par exemple. Je savais que j’étais en train de faire un mauvais film. Ce n’est pas que Coluche n’ait pas été le personnage, le problème était plus profond que cela : il n’y avait pas d’histoire, pas de situation. C’est Rassam qui voulait faire ce film. Il croyait que voir un roi mettre sa culotte à l’envers, ça allait faire rire. Mais c’est difficile de tenir une heure et demie là-dessus.

Même si l’acteur compte pour beaucoup, j’ai quand même l’impression qu’à la base, ta vision généreuse de l’être humain aide beaucoup : malgré le recul, malgré l’ironie, il y a quelque chose à sauver chez chacun…

D. R. : Je ne tiens pas le coup comme cynique finalement. Mais c’est vrai que j’aime les hommes. Et plus encore les femmes. Pour d’autres raisons…

Je leur trouve toujours des excuses, aux hommes…

Même dans La Marche sur Rome, où l’on découvre que les partisans de Mussolini étaient composés à 90% d’abrutis pour seulement 10% d’extrémistes…

D. R. : Les personnages principaux, ceux qu’incarnent Gassman et Tognazzi, font partie des 90% d’abrutis. Mais je ne leur jette pas la pierre. Leurs idées toutes faites étaient partagées par bon nombre d’Italiens à ce moment-là. Pour ne rien dire de ceux qui n’ont toujours pas changé d’avis… C’est sa capacité à faire croire aux Italiens qu’ils allaient retrouver leur grandeur perdue qui a fait le succès de Mussolini. Certains se revoyaient revenir au temps de l’empire romain…

Quels sont tes souvenirs personnels du fascisme ? La période a-t-elle été difficile à traverser ?

D. R. : Pas du tout. J’ai un oncle qui a perpétré un attentat contre Mussolini, et un autre qui était fasciste. Le premier aurait dû être fusillé : en fait, au bout de six mois, on l’a relâché. C’était cela le fascisme… Mussolini était un dictateur un peu spécial : c’était un comédien. Il faisait des grimaces… Les gens allaient voir l’acteur… Quitte à paraître iconoclaste, je suis certain que la postérité jugerait Mussolini différemment s’il n’avait pas été subjugué par Hitler et s’il ne l’avait pas suivi dans sa folie. Les lois raciales ont été le début de la fin, il a commencé à perdre la faveur du peuple. Parce que les Italiens n’étaient pas antisémites. Drôle de pays, l’Italie !

Tu reviendras sur la période quinze ans après La Marche sur Rome avec La Carrière d’une femme de chambre… Le folklore est toujours présent, mais cela n’empêche pas de fusiller des opposants…

D. R. : Oui, bien sûr. Mussolini a même fait fusiller son gendre.

Autre chef d’œuvre des années 60 : Le Fanfaron. Dennis Hopper a déclaré que c’était le film qui lui avait donné envie de faire Easy rider…

D. R. : Je trouve que les deux films sont assez différents. Mais ce sont, c’est vrai, des road movies. J’aime les films qui sont en mouvement.

Cela se voit. La Carrière d’une femme de chambre ou Valse d’amour sont aussi en mouvement. En faisant voyager tes personnages, tu peux plus facilement décrire la société italienne de façon transversale…

D. R. : Et puis les personnages sont en vacance, dans un état de plus grande liberté. Ainsi, ils laissent tomber les masques. Ils vivent au jour le jour… C’est le cas du personnage incarné par Gassman dans Le Fanfaron. Mais c’est aussi une figure du boom économique. Parce que c’est l’argent qui lui procure la Ferrari, même si, comme c’est probable, il n’a pas fini de la payer.

Ce qui est touchant, c’est qu’à l’instar de Walter Chiari dans Il giovedi, Gassman, derrière ses faux-semblants, est un vrai paumé…

D. R. : Comme quoi je suis un faux cynique ! Il y a chez ces personnages un mélange entre l’envie de bien-être et la conscience de leurs limites. Ce sont des personnages qui savent très bien qu’ils sont des ratés. Mais ils essayent, l’un vis-à-vis de son fils, l’autre vis-à-vis de son nouvel ami, de paraître plutôt que d’être. C’est très italien…

Ce qui est très drôle dans Le Fanfaron, c’est que tu cites L’Éclipse. Le personnage qui en parle avoue s’être endormi… C’était une façon de souligner un antagonisme entre les tenants de la comédie et les cinéastes « sérieux » ?

Ce qui est très drôle dans Le Fanfaron, c’est que tu cites L’Éclipse. Le personnage qui en parle avoue s’être endormi… C’était une façon de souligner un antagonisme entre les tenants de la comédie et les cinéastes « sérieux » ?

D.R. : Ces cinéastes-là avaient leurs fans, nous avions les nôtres. Les Italiens ont du respect pour ceux qui ont du succès, même s’ils apparaissent comme faisant partie d’une élite qui les rejette. Mais la critique n’a pas aidé à la réconciliation. La critique de gauche méprisait un peu le cinéma que nous faisions : il n’était pas bien vu de rire. Le rire est bourgeois… On pouvait sourire. Parce que quand on sourit, on se prête. Quand on rit, on se donne… Or, il était inconvenant de se donner.

Avec Les Monstres, tu inaugures une série d’une douzaine de films à sketchs. Que permet le sketch que le film d’une heure et demie ignore ?

D. R. : Le format du film à sketchs a connu un certain succès. C’est pour cela que l’on en a vu autant. Les producteurs étaient contents. Si un sketch était raté, il y en avait un autre qui sauvait le film… Moi, j’ai toujours aimé ce format. J’aime les histoires courtes… Et puis les acteurs étaient contents, c’était pour eux l’occasion de se faire mousser en incarnant des personnages différents. Et le public était content.

Comment définir Tognazzi ? Était-il très différent de Gassman ?

D. R. : Oui, très différent. Tognazzi était un comique dans l’âme, un artiste de music-hall, alors que Gassman ne rêvait que de théâtre. Gassman était plus intellectuel. Il considérait qu’il dérogeait un peu en faisant du cinéma, qu’il lui fallait descendre de son piédestal pour jouer des choses comiques. Je ne partage pas cette opinion bien sûr… Tognazzi, au contraire, avait dû monter pour faire du cinéma. Ils se sont croisés dans mes films… Et puis Tognazzi s’est pris au jeu, il a abordé des rôles plus tragiques, où il a révélé un talent extraordinaire.

Les Monstres constitue-t-il une galerie de tout ce qui te révulse à l’époque dans la société italienne : le cynisme, le pouvoir, l’argent ?…

D. R. : Le film ne montre pas toute la société italienne, mais une partie. Ou plutôt, une partie du comportement des Italiens. Mais ce n’est pas si méchant que cela. Je crois qu’aujourd’hui, il existe des monstres bien plus sérieux que ces monstres-là. Je pense à certains politiciens qui entretiennent des liens privilégiés avec la mafia…

Il y a eu Les Nouveaux monstres, puis Les Derniers monstres. D’une certaine manière, cette série est un carnet de croquis qui évolue dans le temps. On pourrait imaginer un nouveau volet…

D. R. : Le problème, c’est qu’il n’existe plus d’acteurs satiriques. Aujourd’hui, on apprécie davantage la demi-teinte. Heureusement qu’il y a Moretti. Mais il ne se laisse pas aller suffisamment : il intellectualise un peu trop. Il doit être trop intelligent. Il est plus intransigeant que moi, peut-être parce qu’il est plus politisé.

Il arrive que le pathétique soit tel que le rire s’étrangle dans la gorge de certains spectateurs. Faut-il dès lors se poser la question des limites éventuelles de ce que l’on raconte ?

D. R. : Non, parce que c’est la vie qui va trop loin. Je ne suis qu’un photographe du monde. Qu’est-ce que je peux faire ? C’est la vie qu’il faut changer. Mais certains vont bien plus loin que moi. Je viens de voir C’est arrivé près de chez vous. Qu’est-ce qu’on peut dire ? Si l’on parvient à rire de cela, alors on peut se libérer de tout par le biais du cinéma… Mais je dois reconnaître que j’ai eu un peu de mal. Parce que j’ai beau savoir que nous sommes dans le second degré et qu’il s’agit de dénoncer la complaisance hypocrite des médias, je ne suis pas certain que les spectateurs sauront tous remettre les choses dans l’ordre. Et si ce sont des enfants qui regardent ?

D’une certaine manière tu vas aussi aller de plus en plus loin, et mettre en scène des personnages de plus en plus excentriques, de plus en plus fous : Le Sexe fou, Une poule, un train et quelques monstres, Âmes perdues… etc.

D. R. : Il ne faut pas se cristalliser dans un genre. Je me suis beaucoup amusé à forcer le trait et à montrer des personnages déjantés. Je m’intéresse beaucoup aux fous que l’on rencontre dans la vie. Ils ne sont pas tous dans les asiles. L’exagération me plaît beaucoup. La folie est extraordinaire. Je dois être un peu fou moi-même. Il faut être fou. C’est une hygiène de vie. C’est un moyen de se développer, de ne pas rester enfermé dans un schéma mental préétabli.

Tes études en psychiatrie t’ont aidé à y voir plus clair ?

D. R. : C’est évidemment un intérêt que j’avais et que je conserve. Il faut plutôt aller du côté des fous que des sages. J’ai conservé peut-être de mes études une capacité plus grande que la moyenne à observer les tics des uns et des autres.

Peut-on dire que, dans les années 70, tu prends plus volontiers position sur le plan politique, une attitude qui va culminer dans le très beau Au nom du peuple italien ?

D. R. : C’est un film dont je suis assez content. C’est d’ailleurs un thème qui n’a pas vieilli, ce combat d’un juge contre la corruption.

C’est d’autant plus moderne que le film n’est pas monolithique. On ne sait pas si la justice est avec le droit ou contre le droit. Le petit juge se livre à toute une manipulation, et le personnage de l’industriel qui est sensé être antipathique devient émouvant…

D. R. : Il ne faut pas hurler avec les loups. Aujourd’hui, si l’on écoutait l’opinion publique, tous les hommes politiques seraient en prison. Même s’ils n’ont rien à se reprocher. On est au cœur d’une révolution sans guillotine.

Sur le plan politique, il est un sujet qui semble te tenir à cœur, c’est le terrorisme. De Rapt à l’italienne à Cher Papa…

D. R. : Je suis toujours intéressé par ce qui est nouveau. Quand j’ai fait Rapt à l’italienne, le phénomène était encore très marginal. C’était avant l’arrivée des Brigades rouges. Quand on fait du cinéma, on est toujours à la recherche de thèmes. Peut-être avais-je flairé quelque chose… Pour moi, le terrorisme est d’une grande bêtise. Les extrémistes ont fait comme si l’Italie était une dictature, ce qui était idiot.

Cher Papa donne l’impression que tu avoues une incompréhension totale avec la génération de tes enfants…

D. R. : C’est clair que je suis du côté de Gassman dans ce film. Bien sûr, c’est un homme plein de défauts, suffisant, arrogant. Mais le fils est un pauvre type. Son entourage ne vaut guère mieux, tout le monde s’étant mis en tête de changer le monde. Mais peut-on changer le monde contre toute une population ?

Cher Papa et même Parfum de femme peuvent laisser sentir un parfum de nostalgie. Les personnages se retournent sur leur passé… et s’aperçoivent qu’ils ont perdu beaucoup…

D. R. : C’est une réflexion à laquelle on se livre avec l’âge. C’est évident. Mais moi, j’ai toujours eu ce genre de pensées. J’ai toujours pensé à la mort par exemple, même quand j’étais jeune. Parfois, je feins de l’oublier, mais cela me reprend aussitôt, d’une façon assez désinvolte d’ailleurs, sans drame…

Tous ces films qui mettent en scène des personnages ayant perdu leurs illusions et leur jeunesse : Dernier amour, Fantôme d’amour, Parfum de femme, Valse d’amour… dépeignent des personnages crépusculaires. Mais en même temps, ne décrivent-ils pas aussi le crépuscule de la comédie italienne ?

D. R. : Peut-être. Mais le ton et l’histoire de ces films sont aussi liés à l’âge des acteurs. Dans Dernier amour, Tognazzi devenant vieux était condamné à jouer les amoureux vieillissants. C’est difficile de rajeunir les acteurs. Dans Nous nous sommes tant aimés, de Scola, c’était délicat de demander aux acteurs de faire comme s’ils avaient 20 ans. Pour ne rien dire de certains films américains où Sinatra jouait les étudiants à 50 ans… Il vaut mieux éviter.

Dirais-tu de toi que tu es nostalgique, que tu regrettes ce que tu n’as pas pu faire, que ce soit au cinéma ou dans la vie ?

D. R. : J’aurais pu faire bien des choses, mais je n’ai pas de nostalgie. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui est devant moi.

Fantôme d’amour ne recèle pas la moindre once de comédie. Pourquoi ce film-là à ce moment-là ?

D. R. : C’est un film un peu gothique, dans la lignée d’Âmes perdues. C’est une histoire de fous également. On revient à mon penchant psychiatrique. C’est une histoire de fous…

C’est plus une histoire d’amour fou… Dans la lignée de Sueurs froides d’Hitchcock.

D. R. : Cela m’intéressait de faire un film comme cela. J’avais envie de changer de peau. C’est agréable de temps en temps d’être le metteur en scène que tu ne pensais pas être. Pour te surprendre toi-même. C’est intéressant. Quand les acteurs changent de registre, ils y trouvent parfois une nouvelle jeunesse. Pour un metteur en scène, c’est pareil. Il n’y a rien de pire que de se figer.

Comment s’est déroulée ta rencontre de Romy Schneider ?

D. R. : Je n’ai pas pu beaucoup parler avec elle. Je crois qu’elle était déjà ailleurs. Je l’ai sentie blessée, extrêmement vulnérable. Elle était dans un état d’hypersensibilité chronique, extrêmement sensible à ce que les autres lui apportaient. Elle me disait toujours : « Tu as dit cela, mais je sens bien que tu voulais dire autre chose… »

On va se quitter sur un dernier fou, Le Fou de guerre. Le scénario est une nouvelle fois signé Age et Scarpelli. Peux-tu dire quelle est l’importance de leur travail dans ton œuvre ?

D. R. : Elle est immense. Je ne suis pas de ceux qui s’approprient intégralement un film. Ils sont vraiment les co-auteurs de certains de mes films. Ils ont droit autant que moi à leur succès. C’est évidemment le cas de Fais moi mal mais couvre-moi de baisers ou de Au nom du peuple italien. Ce sont des scénarios qui flirtent avec la perfection. Leur écriture est très sophistiquée. Ils ont beaucoup travaillé sur les différents dialectes, et il faut être italien pour s’en rendre compte. C’est étonnant par exemple dans le Brancaleone de Monicelli. Ils ont presque inventé une langue…

Propos recueillis par Yves Alion

Rome, juin 1993

© 2002 L’Avant-Scène Cinéma