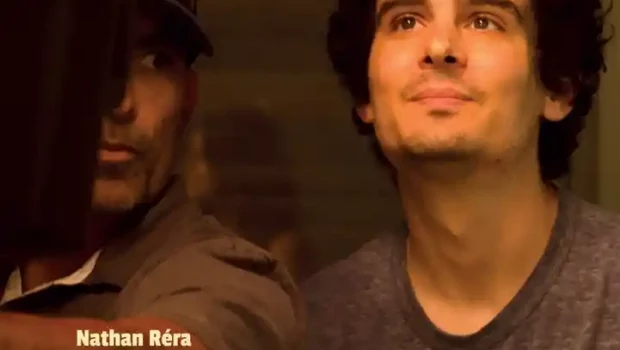

Actu Livres – Jouer parmi les étoiles : Conversations avec Damien Chazelle de Nathan Réra

Le récent parcours de Damien Chazelle a l’allure d’une success-story : après deux succès (Whiplash et La La Land), il est devenu le plus jeune à avoir obtenu l’Oscar du meilleur réalisateur à l’âge de seulement trente-deux ans. Ce n’est toutefois pas par opportunisme que Nathan Réra a entrepris ce livre de conversations avec l’auteur de Babylon, qu’il considère déjà comme un grand cinéaste. L’universitaire va ainsi jusqu’à écrire en introduction que ce dernier long-métrage cité n’est rien de moins qu’« un film tout à la fois enivrant, dopant, épuisant, voire terrassant, porté par la volonté de son auteur de dynamiter les règles et de pousser le langage cinématographique jusqu’à de palpitantes extrémités. » Soutenu par l’habituelle qualité des éditions Rouge Profond (soin de l’iconographie, élégance de la maquette, richesse de la documentation, détail minutieux de la filmographie et de la bibliographie, annexe généreuse avec les paroles des chansons entendues dans les films), cet ouvrage ne parvient néanmoins pas à captiver pleinement. Ces échanges sur la fabrication des films du réalisateur, d’anecdotes, de détails biographiques, et de considérations cinéphiles et mélomanes n’agrémentent pas particulièrement l’œuvre en question et permettent même d’en saisir les limites.

Si ce livre répond aux critiques dont cette filmographie est l’objet, il ne convainc pas pour autant. Par exemple, dans Whiplash, le point de vue du cinéaste ne semble pas clair sur les odieuses méthodes du professeur, ce dernier se rendant coupable de harcèlement moral. Damien Chazelle prétend : « C’est la réussite et l’échec en même temps : l’idée que la victoire implique toujours la perte de quelque chose. Est-ce que ça vaut le coup ? Mes films posent la question mais n’apportent pas de réponse définitive. » Au contraire, la conclusion du film, peut-être sans le savoir, en vient à valider cette approche forcenée en la montrant comme nécessaire pour atteindre l’excellence. C’est à un Full Metal Jacket, rapprochement ici fait, sans la distance critique de Kubrick auquel on assiste et à une légitimation de l’idéologie mensongère et mortifère du pain and gain. Ce manque de finesse dans l’écriture se retrouve dans Grand Piano, que le réalisateur a écrit mais n’a pas réalisé. Nathan Réra affirme que le principal défaut de ce thriller ayant pour modèle le climax de L’Homme qui en savait trop est « la cohabitation entre la musique et les dialogues », car « le spectateur ne l’écoute plus vraiment, alors que c’est d’elle que devrait émaner le suspense. » N’est-ce pas plutôt la succession d’incohérences du récit ? Outre l’invraisemblance assumée du postulat, comment accepter que personne dans l’audience ne voie sur scène le laser rouge de l’arme du maître-chanteur ? Que des interférences brouillent les ondes de son oreillette comme par magie ? Que le héros puisse sérieusement écrire un SMS sur son portable à travers sa partition pendant qu’il joue ?

N’en déplaise à Nathan Réra, Damien Chazelle a rarement les moyens de son ambition. L’ouverture de La La Land, dont l’universitaire soutient qu’elle « restera dans les annales de la comédie musicale » n’est qu’un nouveau plan-séquence, ce qui n’est pas forcément synonyme de grandeur et relève de plus en plus souvent d’un chantage à une virtuosité discutable. La chorégraphie de la danse y est en effet rudimentaire, et, surtout, cette porte d’entrée n’a aucune conséquence sur le reste du film. Elle ne semble avoir comme nécessité qu’un désir orgueilleux de rendre monumental le début du long-métrage. Les deux acteurs principaux font par ailleurs preuve de compétences limitées en tant que danseurs et chanteurs. L’analyste a beau soutenir que le cinéaste a « intentionnellement exploité leurs maladresses, tout comme les chansons qu’ils interprètent » et Damien Chazelle défendre que c’est dans le but d’atteindre une « tension qui découlait de la rencontre entre la réalité et l’artifice », rien n’y fait : la comparaison entre la séquence de danse, où les deux personnages se séduisent autour d’un banc, et celle similaire de Tous en scène est pour le moins défavorable à La La Land. Il est en outre surprenant que Nathan Réra tente une analyse de la lumière verte traversant les rideaux de l’appartement des héros en s’appuyant sur Michel Pastoureau, alors que c’est un nouveau plâtrage référentiel (le néon vert éclairant la chambre de Scottie dans Vertigo), dont le film ne tire rien. D’ailleurs, quand l’écrivain analyse le film comme « post-moderne » pendant une page en se référant à Perry Anderson et Umberto Eco, il en montre l’échec. Les textes qu’il cite sont intéressants pour eux-mêmes, mais montrent que cette comédie musicale reste à l’état théorique. Son épilogue est certes une « célébration du croisement, de l’hybridation, du pot-pourri » pour reprendre Anderson, et se joue au conditionnel, ce qui est rare au cinéma. Mais si Xavier Dolan parvient à émouvoir dans Mommy dans une séquence à la même temporalité (ce à quoi les personnages rêvaient et qui n’est pas arrivé), c’est parce qu’elle résulte d’une vision habitée, tandis que la fin de La La Land fait se succéder des décors hétérogènes, désarticulés et jamais incarnés.

Babylon, dont l’essayiste loue sa prétendue « démesure griffithienne et son amplitude leonienne », est davantage à un niveau inférieur d’une fresque à la Baz Luhrmann et loin derrière les grandes œuvres réflexives sur Hollywood dont il rêve telles Chantons sous la pluie ou Le Dernier Nabab. Sa manière d’introduire à répétition de l’excrémentiel dans le glamour du star-system ne semble marteler qu’une seule idée loin d’être neuve : l’usine à rêves ce sont des fleurs qui poussent sur du fumier. Sur ce sujet, le cinéaste s’en justifie et hélas confirme : « Je voulais mettre le doigt sur cette réalité, non pas pour choquer gratuitement, mais pour rappeler qu’à ses débuts, le cinéma était un art vulgaire, dont voulaient s’extirper un certain nombre de gens qui croyaient pouvoir rivaliser avec Michel-Ange ou De Vinci ». Durant ces trois heures, malgré un certain talent, plutôt qu’un désir de « pousser le langage cinématographique jusqu’à de palpitantes extrémités », il y a davantage des copies d’idées que d’autres ont eues avant Damien Chazelle. Il n’y a qu’à voir le plan d’exposition de la séquence « d’anthologie », selon Nathan Réra, où une équipe technique tente tant bien que mal de tourner avec la technologie balbutiante du cinéma parlant. Le plateau s’y dévoile progressivement par touches de lumière, soit exactement comme Scorsese ouvrait son Aviator, film bien plus intéressant sur la même période. Le réalisateur ne fait aussi que reprendre les brusques panoramiques qui dynamisent les plans du père de Casino. De la même manière, les travellings avant sur des pavillons des cuivres ne sont qu’un décalquage de mouvements d’appareil identiques dans Barton Fink. De façon disproportionnée, Nathan Réra désigne la fin du film comme « magistrale ». Ce montage d’une histoire du cinéma patrimonial entrecoupé de plans parmi les moins originaux du cinéma abstrait (un mélange de liquides de couleurs différentes dans un aquarium) n’est pourtant qu’une déclaration d’amour naïve et attendue. Difficile de ne pas trouver Damien Chazelle excessif lorsqu’il déclare avoir « essayé, avec Babylon, d’avaler tout le cinéma, comme l’a fait Godard dans ses Histoire(s) du cinéma », n’hésitant pas à se comparer à une œuvre majeure et autrement plus inspirée plastiquement. Au-delà de ces considérations de goût, difficile de rencontrer une idée marquante dans ce livre, bien que deux esprits cultivés s’y entretiennent. La découverte la plus remarquable qu’il permet est le site internet apolloinrealtime.org lors du chapitre sur First Man, qui reste le meilleur film du réalisateur. Cette étonnante adresse détaille minute après minute trois missions Apollo, ce qui a été utile pour l’écriture du scénario. Le reste de la lecture bute hélas trop souvent sur des propos discutables. Une conception peu fertile y revient : la différence entre le réalisme et l’artifice, entre la réalité et sa stylisation, entre le vrai et le faux. Damien Chazelle fait cette séparation à plusieurs reprises : [à propos de Guy And Madeline On A Park Bench] « les films hollywoodiens ont, grosso modo, un ratio de quatre-vingt-quinze pour cent de fiction pour cinq pour cent de réel, j’ai décidé d’inverser la donne en injectant un faible pourcentage de fiction dans le réel », [à propos de La La Land] « je voulais que l’image et les décors oscillent entre le conte de fées et le documentaire », [à propos d’Eyes Wide Shut] « l’idée d’une ville à mi-chemin entre le réel et l’imaginaire ». Ce partage entre ces deux tendances supposées du cinéma n’est-il pourtant pas caduc depuis longtemps ? D’autre part, le metteur en scène se contredit en affirmant que « Les plans les plus artificiels d’Hitchcock, de Sirk ou de Minnelli ont une valeur documentaire. » Certes, et ce n’est pas nouveau. À la même page, le cinéaste affirme de surcroît : « Si le cinéma exerce un tel pouvoir sur les gens, contrairement à la peinture par exemple, c’est parce qu’il crée une liaison intime entre le spectateur et l’image et contient une part de vérité — même si c’est une “vérité” sertie de mensonges. » Outre l’aspect incertain de l’affirmation (car la peinture peut tout aussi bien établir une intimité avec le regardeur), nous n’avions pas attendu Damien Chazelle pour savoir que les films, tout comme l’art en général, sont des leurres qui révèlent. À un autre endroit, le réalisateur résume son Babylon de cette manière : « la perte d’innocence de Manny [l’un des protagonistes] autant que de l’industrie hollywoodienne dont il était l’un des maillons. » Mais qu’entend-il par « innocence » à propos du Hollywood des années 20, lui qui le décrit comme un temple de la dépravation ? Cette industrie a-t-elle un jour été pure et candide ? Les propos fragiles ne s’arrêtent hélas pas là. Par exemple, le cinéaste soutient que la comédie musicale « est peut-être le seul genre cinématographique à avoir cette capacité à fusionner divertissement populaire et l’avant-garde. » N’est-ce pourtant pas également le cas de la science-fiction ou du film d’action — si tant est qu’on puisse le considérer comme un genre ? La somme de ces réflexions critiquables conforte les réticences que l’on est en droit d’avoir à cette filmographie et modère l’intérêt de ce livre, que nous ne recommandons qu’aux adeptes du cinéaste.

Tancrède Delvolvé

Jouer parmi les étoiles, Conversations avec Damien Chazelle, Nathan Réra, éd. Rouge Profond, 270 pages.